「干潟と湿地って、どう違うの?」─ そう思ったことのある人は意外と多いかもしれません。理科の授業で聞いたような気もするけれど、いざ説明しようとすると言葉に詰まる。

この記事は、そんな素朴な疑問を持つ人に向けて書いています。また、海・湾・灘・潟・江など、よく聞く「水辺の言葉」たちの違いもあわせてまとめました。

読めば地理の勉強がちょっと楽しくなり、ニュースや旅先の地名が少し身近に感じられるはずです。難しい専門用語は使わず、「なんとなくわかる」を「ちゃんと説明できる」に変える内容でお届けします。

干潟と湿地はどう違う?誰でもわかる簡単解説

潮が動くのが干潟、水がたまるのが湿地

干潟と湿地。どちらも「ぬかるんだ土地」という意味では似ていますが、いちばん大きな違いは「水がどこから来たか」ということ。

干潟は海の一部で、潮の満ち引きによって海水が出たり入ったりします。干潟は普段、海の底に沈んでいますが、潮が引いたときに現れ、砂や泥が広がった景色を見せてくれるのが特徴です。

ここには貝やカニ、ムツゴロウなど、泥が大好きな生き物が多く、その姿はまさに「泥の楽園」。一方の湿地は川や雨水などの淡水がたまってできた場所。

水の流れはほとんどなく、ヨシやガマなどの植物がゆっくり根を張る「止まる水辺」です。つまり干潟は潮がつくる場所で、湿地は陸の中にできた水のたまり場といった感じ。

同じ「ぬかるみ」でも、水がどこから来たか?が決定的に違うわけです。

干潟と湿地ができる場所、湿地ができる場所

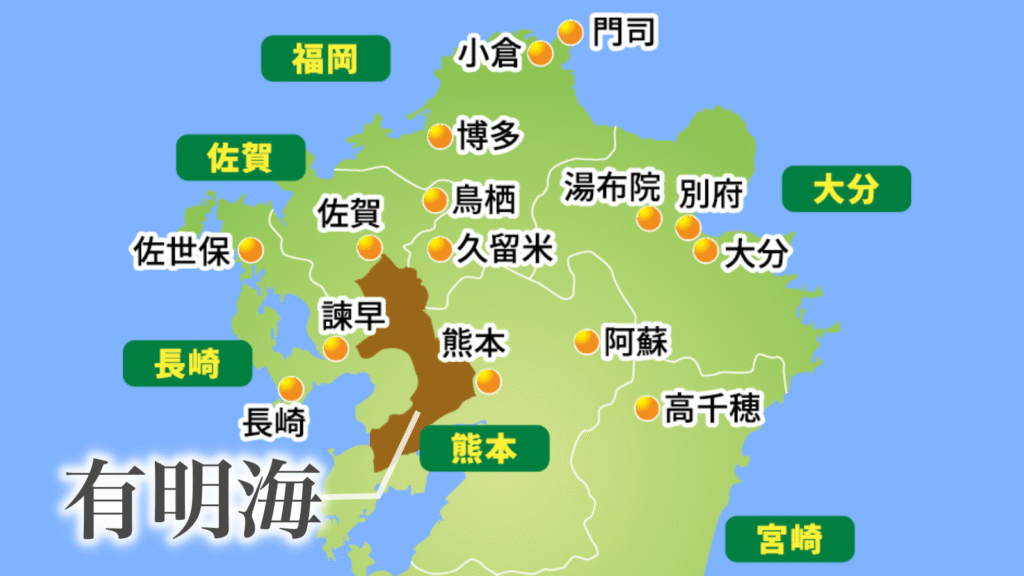

干潟は潮の満ち引きが大きく、海の底がなだらかな場所につくられます。その代表例はなんと言っても有明海。有明海の干潟は日本の干潟全体の約4割を占めているほどです。

ここは湾の形が奥に向かって深く、潮が引くと一気に泥の地面が顔を出します。でも勘違いしがちなんですが、有明海も干潟になるのはごく一部で、全てが「泥の海」になるわけじゃありません。

一方の湿地は雨や川の水がたまって、流れが鈍くなった場所につくられます。教科書には釧路湿原のようなビッグネームが載っていますが、実は日本中に「名もなき」があるのが湿地の特徴。

たとえば田んぼや小川の周りなど、都会の近郊でもひっそりと広がっていることもあります。釧路はそうそう行かれませんが、身近な湿地を探してみるのも楽しいかもしれません。

日本語の「水辺ワード」をざっくりまとめてみた

川、海、湖、そしてそのあいだにある無数の「水辺」。私たちの身近には、「湾」「浦」「灘」「江」など、水と地形を結ぶ日本語がたくさんあります。

ここでは、そんな言葉たちをやさしく整理しながら、それぞれが生まれた背景や使われ方をざっくり紹介します。

広がる水辺に名前をつけた言葉たち

湾(わん)

湾は、海がゆるやかに陸へ入り込んでできた「くぼ地」のこと。外の海とつながりながらも、まわりを陸に囲まれているため、波がおだやかになりやすいのが特徴です。東京湾や相模湾、駿河湾などの地名にも使われています。

入江(いりえ)

入江は、湾よりもさらに小さく、海が細く入り込んだ場所のことです。波が立ちにくく水面が静かなため、昔から船をとめる港として使われることが多かったとされています。地名よりも地形名として使われることが多めです。

浦(うら)

浦は、海が陸に奥深く入り込んだ場所を、人びとが暮らしの中でそう呼ぶようになった言葉です。入江より広く、船が出入りしやすい地形に多く見られ、「三浦」や「霞ヶ浦」など、地名として残っているケースがほとんどです。

灘(なだ)

灘は、海の中でも海流が強くて波が荒れやすいエリアを指す言葉です。播磨灘や紀伊灘などが有名ですが、一般的な地図には載っていないこともあり、海図や漁の現場など専門的な場面で使われることが多い呼び方です。

有明海(ありあけかい)

有明海は、形としては「湾」のようにも見えますが、「海」と呼ばれます。これは湾の定義が「外海の一部」なのに対して、有明海は規模が大きい閉じた内海。そのため、「独立した海」として名付けられたと考えられています。

人の暮らしと結びついた水辺の言葉

湊(みなと)

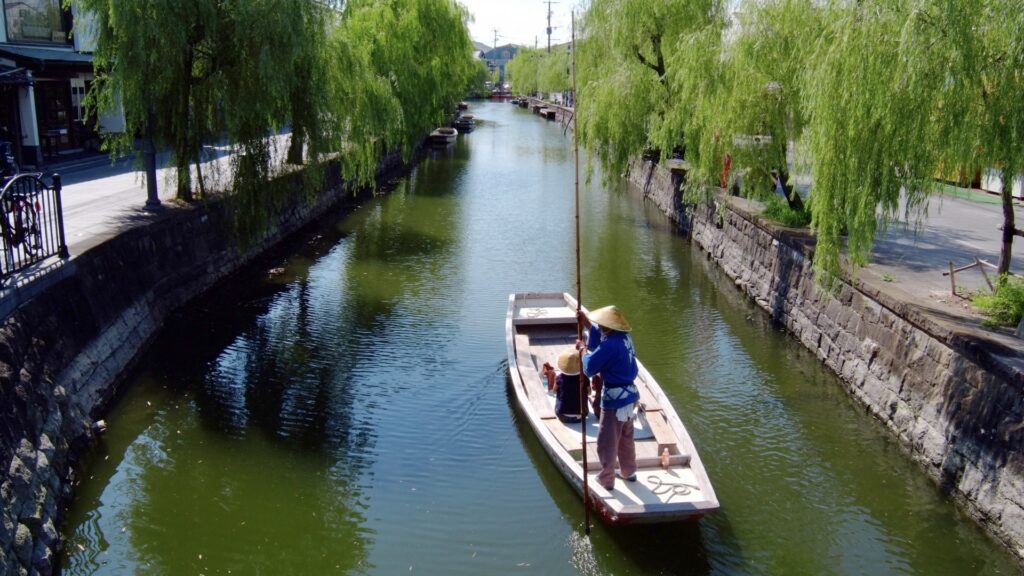

湊は、いくつかの水路が集まってくる場所を指し、人や船が自然と集まる水辺の交差点のような存在です。現代の「港」とは違って、暮らしに近い場所で呼ばれてきた言葉で、「湊町」などの地名として今も各地に残っています。

津(つ)

津は、船がとまるための小さな水辺を表す、むかしの言葉です。「港」や「湊」よりも古く、もっと素朴で自然に近い場所を意味します。「木更津」や「大津」「富津」「沼津」など、今も多くの水辺都市名として残っています。

干拓地(かんたくち)

もともと海や湖だった場所を、人の手でせき止めて陸にした土地のこと。水をくみ出して乾かし、農地や町として使えるように整えられています。佐賀平野ではクリークと呼ばれる水路を張り巡らせた水管理が特徴的。完全に「つくられた土地」です。

洲(す)

洲は、流れによって土や砂がたまってできた、小さな陸地のこと。水の中にぽつんと現れる「中洲」や、海沿いの「砂洲」などがあり、島ほど大きくなくても地形として名前がつくことがあります。流れの中の休憩所みたいな存在です。

湿原(しつげん)

湿原は、湿地の中でも特に広くて、草がびっしり生えた場所のこと。流れのない水がたまり、草やコケが積み重なって分厚い地面になるのが特徴です。静かな湿地のなかでも、「草の原っぱ」のように広がる場所が湿原と呼ばれます。

流れる水と「境界」を語る言葉

瀬(せ)

瀬は、川の中で水が勢いよく流れる浅い場所を指す言葉です。なので「綾瀬」は「美しく揺れる川の流れ」といった意味。でもこれが「瀬戸」になった瞬間、なぜか「海峡」という意味になってしまうという謎文字です。

江(え)

江は、同じ川でも下流や河口付近を指す言葉です。海へ広がる水辺のイメージが込められていますが、「綾瀬」に比べると透明感は落ちてしまいがち(水質の話です!)。「江川」「江本」「江頭」。あ…確かにそうかも…。

沼(ぬま)

沼は、まわりから水が流れこんでできた、静かで深い水のたまり場です。池より大きく、湖よりも小さな存在で、水の動きが少ないのが特徴。植物が生い茂り、生き物がひっそりと暮らす、少しミステリアスな自然空間です。

沼る(ぬまる)

「沼る」は、ひとつのことにハマりすぎて抜け出せなくなる様子を表す言葉。もともとはアイドルやアニメなどのファン文化で使われ始め、SNSを通じて日常語に。気づけばドップリ、でも抜け出せない ─ そんな感情の沼です。

まとめ:江戸の由来って知ってる?

さいごに、「江戸(えど)」という地名の「江」は、川の下流や海に近い広がった水辺を意味する言葉です。そして「戸」は入り口やふちのこと。

つまり、江戸は「入り江のふち」「川と海の合流点」といった意味をもつ名前だったと考えられています。実際、昔の江戸は多くの川が流れ込み、干潟や湿地が広がる場所でした。

水の流れとともに暮らす人たちの町だったということが、地名からも伝わってきます。今回学んだ「江」などの言葉は、人が自然と向き合ってきた記録でもあります。

そう思うと、ふだん見慣れた地名も、ちょっとだけ特別に見えてくる気がしませんか?

コメント