「三分水嶺(界)」という言葉を聞いて、すぐに場所が浮かぶ人は少ないかもしれません。でも実は千葉県鎌ケ谷市に、全国的にも珍しい三方向の分水地点があることをご存じでしょうか。

この記事では現地を実際に歩いて見えた街の風景と、地形的な背景をもとに、この交差点の「ただものではない」側面を静かに掘り下げていきます。

水の分かれ目という視点を持つことで、普段の街角の見え方が少し変わってくる ─ そんな地形好きの視点で、鎌ケ谷の三分水界を紐解いてみました。

📝 補 足

なお、地形としての境界を「分水嶺」、水の流れを理論的に分ける境目を「分水界」とするのが本来の定義ですが、本記事では両方の意味を含めた「三分水嶺(界)」という表記を採用しています。

鎌ケ谷の三分水嶺(界)を歩いて現地を確かめた

初富駅から交差点までの道のりと街の雰囲気

京成成田線の初富駅を出ると、目の前には大きな木が立っていて、ふと目を引かれます。ただ駅前の風景はどの方向も似た建物が並び、再開発の途中といった印象が残ります。

ここから目的地の三分水嶺(界)までは徒歩12分ほど。駅から続く県道57号線は交通量が多く歩道もやや狭いため、歩いていても気をつかう場面があります。

ここは渋滞の多さでも知られる地域だけに、日中でも車の流れは絶えません。道沿いには生活の気配が続いていて、車も人もせわしなく行き交っています。

やがて踏切が見えてきて、その少し先に「ある名もなき交差点」こそが、今回の目的地である三分水嶺(界)です。

周辺には中華料理屋や寿司屋、居酒屋などが並び、ほんの少し街の表情が変わっていく感覚がありました。

ただの交差点に隠された三方向への分かれ道

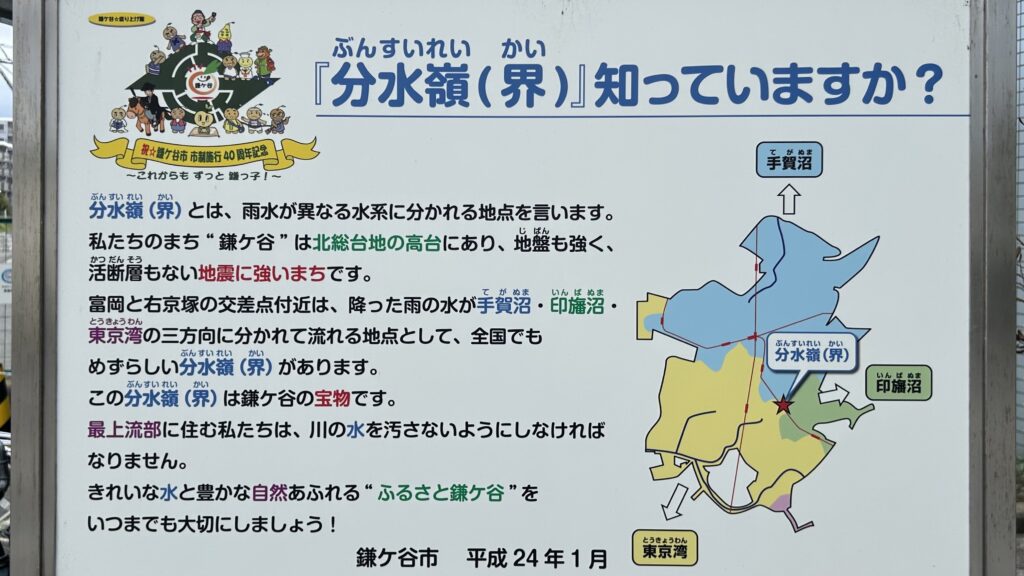

雨水が分かれて流れる「分水嶺」という地形は全国に多く見られますが、その中でも三方向に分かれる「三分水嶺(界)」は非常に少なく、鎌ケ谷のこの地点もそんな貴重な場所のひとつとされています。

ここは手賀沼、印旛沼、東京湾へと雨水が分かれていく地形的な分岐点ですが、実際に現地を訪れてみても「特別な場所」という印象はありません。

地形にはわずかな傾斜があり、確かに分水嶺としての特徴はあります。ただその場所は車が絶えず通り、歩行者や自転車の姿も多く、生活道路の交差点として使われている空間です。

現地には案内板などはなく、周囲の人も特に気にしている様子はありませんでした。三方向に水が分かれる地形だということは、地図と情報をもとに意識しなければ見えてこないような場所です。

手賀沼方面

踏切と飲食店が並ぶ通りのちょうど中間あたりが、手賀沼方面に向かう方向です。飲食店の並びが少し賑やかに感じられる一角ですが、その先の道はゆるやかに北へ伸び、やがて手賀沼へとつながっていきます。

印旛沼方面

踏切を渡って自転車屋の背後方向が、印旛沼方面です。手賀沼方面と角度は近いものの、わずかなズレで別の流域に分かれています。現地では違いが分かりづらいものの、地図を重ねるとその流れが見えてきます。

東京湾方面

交差点から見て、消防署がある側の通りが東京湾方面に向かう流れです。方角としては南側全体が対象になりますが、遠く離れた海につながっていると考えると、この場所の広がりが少し違って見えてきます。

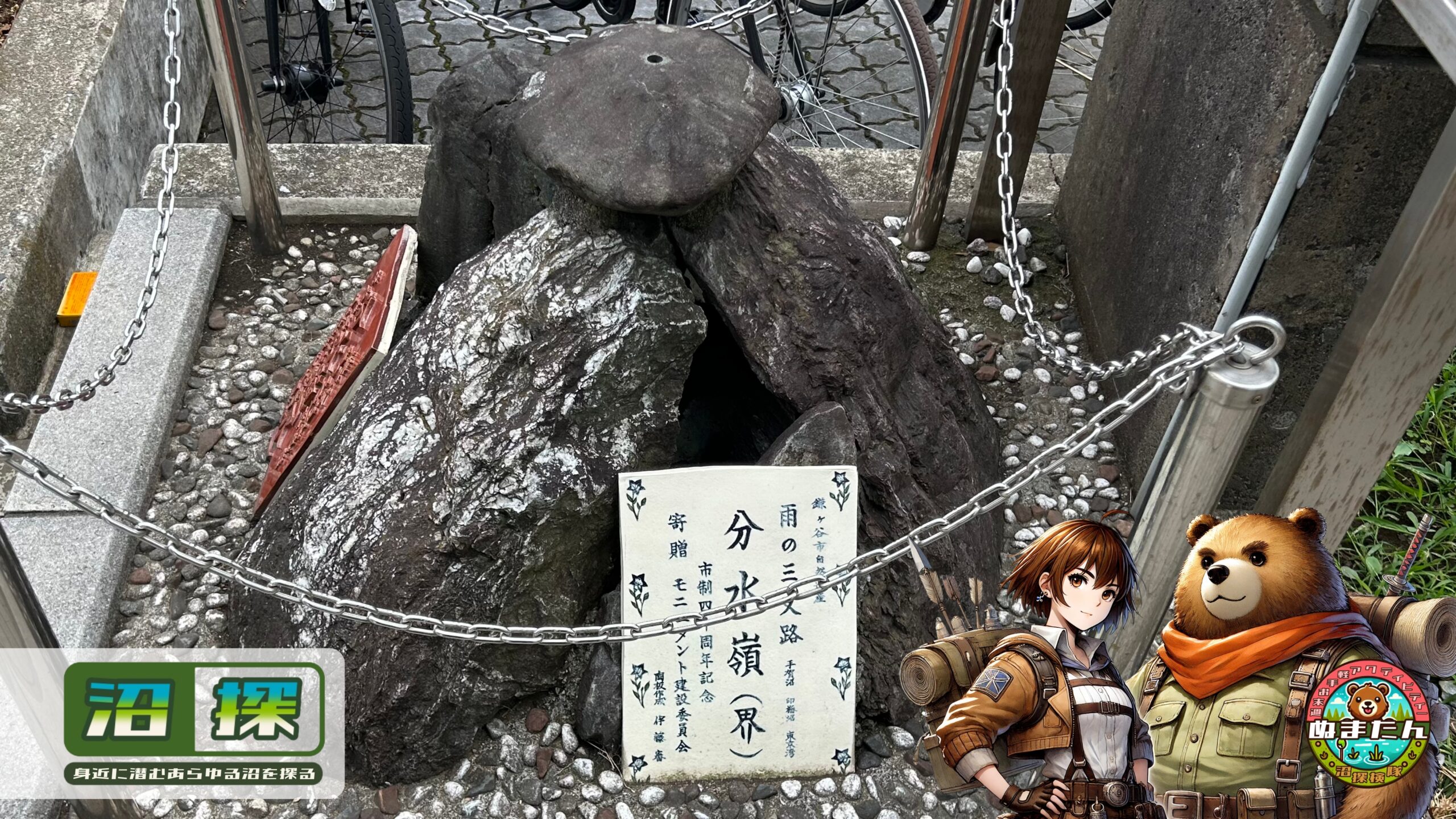

まなびぃプラザで見つけた分水界のモニュメント

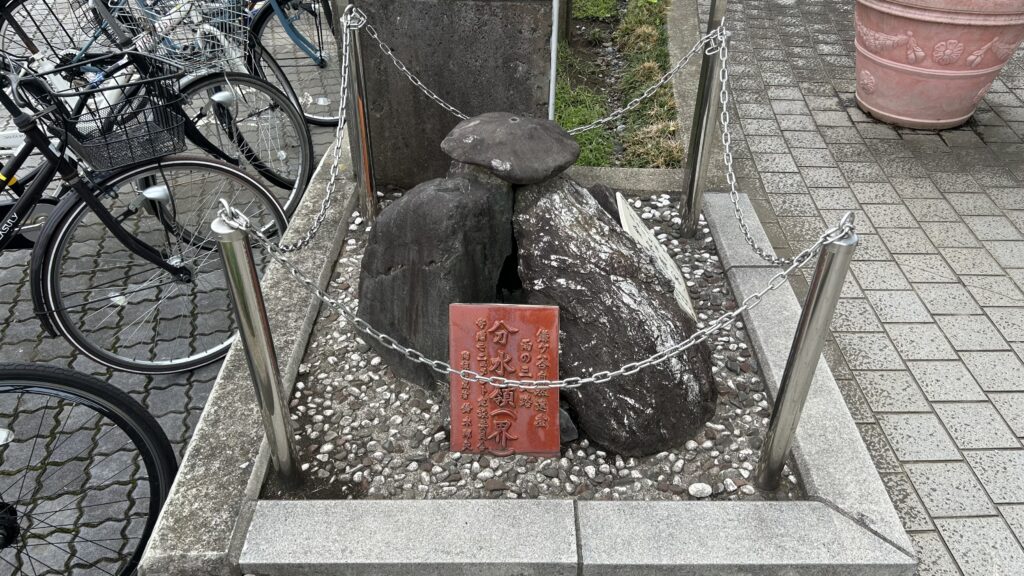

交差点から少し歩いた場所にある「まなびぃプラザ(生涯学習推進センター)」という施設の前に、小さな石碑と説明パネルが設けられています。

そこには手賀沼・印旛沼・東京湾の三方向に雨水が分かれる分水界であることが明記されていて、この場所の意味が地図とあわせて理解できるようになっています。

モニュメント自体は控えめな作りですが、子どもにもわかりやすいよう図解が添えられており、地域にとって大切な場所であることが伝わってきます。

ただ交差点から少し離れているため、現地を訪れても自然に目にすることはありません。

説明のない交差点と、しっかり解説がある施設とのあいだにあるわずかなギャップが、この場所の印象をより興味深くしているようにも感じました。

高台の地形に浮かぶ鎌ケ谷らしさを考える

高台にあるのになぜ谷と呼ばれるのかという疑問

さて、現地を歩いていて不思議に感じたのは、鎌ケ谷が「北総台地の高台」に位置しているのに「谷」という地名が残っている点でした。

駅から交差点へ向かう道はわずかに上り坂になっていて、三分水嶺(界)の交差点付近が最も高い場所であることは実感できます。

「谷」という言葉は本来「山や丘に挟まれた低地」を指すため、今の地形とは合っていないようにも見えます。ただ地名は、古い集落や湿地帯の呼び名が残っただけということも珍しくありません。

鎌ケ谷市の郷土資料でも、村名の由来が不明な地域は多く、「谷」の意味もはっきりしていないままのようです。

そうした背景を知ると、今見えている地形だけでは分からない、地域の成り立ちに目が向くようになるかもしれません。

稲作に不向きな土地から生まれた小麦文化の可能性

高台で水が溜まりにくい土地は、昔から稲作にあまり適していないとされてきました。

鎌ケ谷もまた「三分水嶺(界)」という特徴からわかるように、水が三方向に分かれてしまうため、田んぼに必要な「水」を確保しづらい環境だったと考えられます。

実際、手賀沼や印旛沼の周辺では広い水田が広がってきましたが、鎌ケ谷では少し事情が異なります。そうした地形の違いが「現代の食文化」にも影響しているとすれば、街歩きの視点が変わります。

気になったのは、鎌ヶ谷のラーメン屋とパン屋の多さです。高台に暮らす人々が、昔から米以外の主食に親しんできたとすれば…、この地で小麦文化が根づいた可能性もありそうです。

もちろん確かな証拠があるわけではないですが、土地と食の関係を想像するだけでも、歩く楽しさは広がります。

ざるそば茂野の本社に出会った意外な締めくくり

三分水界(界)の交差点を後にして、県道57号線沿いをなんとなく歩いていたとき、ふと目に飛び込んできたのが「茂野製麺株式会社」の本社でした。

あの「ざるそば茂野の〜味川柳〜♪」というCMで知られる茂野です。まさかこの場所に本社があるとは思わず、完全に予想外の遭遇でした。

しかも「おじゃるまつり、今年もやります!」と書かれた看板まで掲げられていて、思わず笑ってしまうような光景です。三分水界(界)という地形を辿った旅の最後に、ふいに現れた生活感のある風景。

交差点に特別な景色があるわけではありませんが、歩いていると意外な発見が続いてきます。小麦文化が育った土地だからこそ、茂野がここにあるのかも ─ そんな想像が自然と浮かんでくる。

確かなことは分かりませんが、妙に記憶に残る締めくくりでした。

まとめ

三分水界(界)という言葉には少しかたい印象がありますが、実際に現地を訪れてみると、そこは日常の風景に溶け込んだごく普通の交差点でした。

ただその何気ない場所の下では、水が三方向に分かれていくという特別な地形が静かに広がっています。

案内板もなく、気づかず通り過ぎてしまうような場所ですが、手賀沼・印旛沼・東京湾という三つの水系がここで分かれていくと考えると、街の見え方が少し変わります。

鎌ケ谷という地名や、高台に根づく文化の断片も含めて、土地と暮らしのつながりに目を向けたくなる街でした。地形を知ることで、その場所が立体的に見えてくる。

そんな感覚に出会える街歩きのひとつとして、鎌ケ谷は記憶に残る存在です。

コメント