西九州新幹線に関するニュースやSNSで「佐賀がわがまま」「なぜつながらないのか」といった声を見かけることがあります。

特に長崎駅から武雄温泉駅までしか開通していない現在の形が「不便」「ガラガラ」と話題になる中で、これは「佐賀県の反対が原因」とされがちです。

でも本当に佐賀県だけが悪者なのでしょうか。この記事では西九州新幹線がなぜ未完成で、なぜ利用が伸び悩んでいるのかを整理しつつ、佐賀県が反対する本当の理由にも光を当てていきます。

西九州新幹線はなぜガラガラなのか?

開業して2年たっても「かもめが閑古鳥」な状況

西九州新幹線(武雄温泉〜長崎間)は、開業から2年間で累計496万人が利用し、1日平均の利用者は約6,800人という実績があります。(JR九州資料より)

ただこの数字は全列車を通じたもので、時間帯によって乗車率にばらつきがあるのが実情です。開業直後6日間の平均乗車率も39%だったとされ、想定よりも控えめな利用が続いています。

さらに通勤や通学向けの定期券「エクセルパス」の利用者は数百人規模にとどまり、日常の足としては定着していない様子。

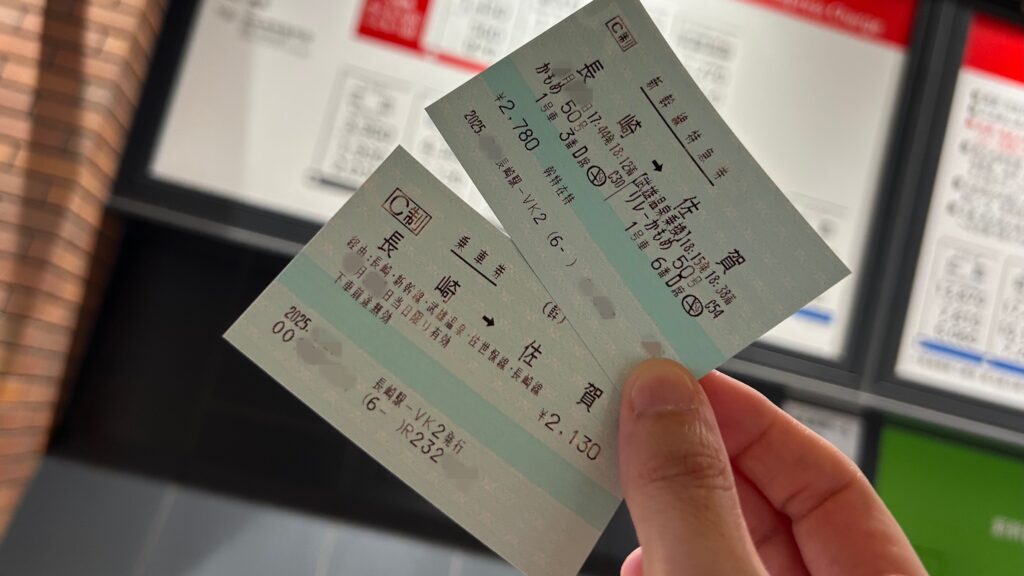

実際に筆者が平日17時台に長崎駅から乗った便も車内は静まりかえっていて、体感では15%を切るほどの乗車率でした。長崎駅の券売機も2台しかなく、人の少なさが空気ごと伝わってくるような感覚。

見た目は立派でも、実態は「使われていない」新幹線でした。

長崎まで鉄道で行く人がそもそも少ない

都市としては名の知られた長崎ですが、日本列島の西端に位置しているため、東京や大阪からの移動は飛行機が中心です。

また地形的に鉄道でのアクセスが非常に悪く、「長い崎(みさき)」の名の通り、長崎は鉄道での移動には時間がかかる場所でした。

そのため新幹線の開通は悲願とされてきましたが、全国的には「長崎に新幹線が通った」ことすら知られていない状況です。筆者自身も現地で初めてその存在に気づいたほど。

九州を旅行する際は、福岡を起点として佐世保のハウステンボスを目指すコースが定番で、この場合は特急ハウステンボスで完結してしまいます。

また長崎空港とも直結しておらず、空港からは今でもバス移動のほうが便利でお得。こうした地理と動線のズレが、新幹線利用が広がらない一因になっています。

まだ全線開通していないトホホな新幹線

西九州新幹線が「使いづらい」と言われる最大の理由は、何よりも全線が「まだ開通していない」ことでしょう。

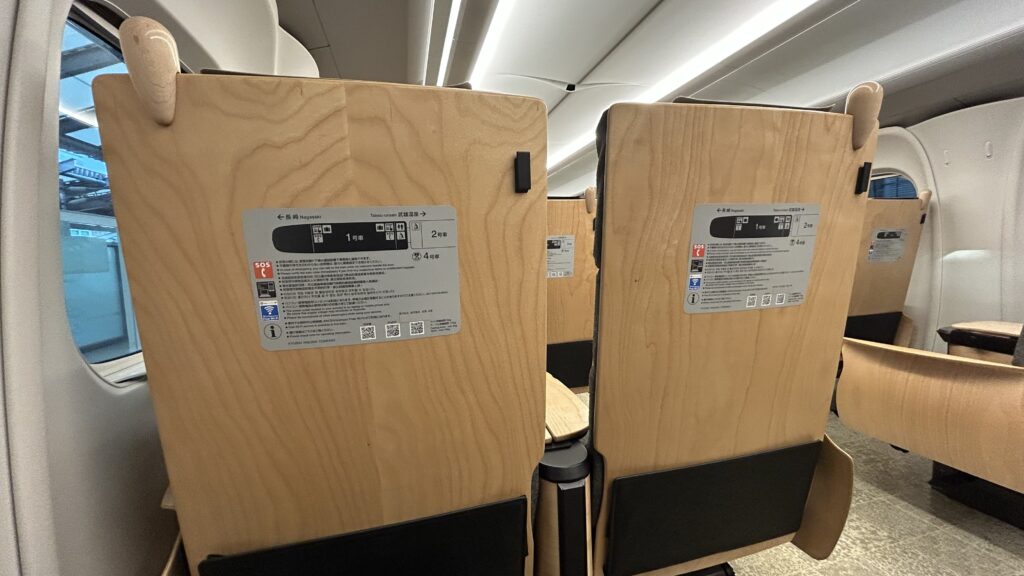

現在は長崎駅から佐賀県西端の武雄温泉駅までが開通済みで、この区間を新幹線「かもめ」が走っています。

しかし武雄温泉駅から博多駅まではまだ未開通のため、在来線特急「リレーかもめ」を利用する必要があるという、ちょっと謎な状態です。

指定席券を買う際も2回それぞれの列車で座席を選ぶ必要があるため、正直かなり面倒。乗り換え時間も短めなのでプレッシャーも高めでうたた寝は厳禁です。

とはいえ、新幹線と在来線が同じホームに停車する珍しさ。

全国を旅して回る「桃の鉄道すごろくゲーム」でいうところの、「新幹線カード」が切れてしまって次は「特急カード」で進むぞ!みたいな愉快さを楽しめるのは今だけかもしれません。

佐賀県が西九州新幹線に反対する本当の理由

佐賀にはすでに九州新幹線が通っているから

意外と見落とされがちですが、佐賀県にはすでに九州新幹線が通っています。なので、佐賀県的には「もうお腹いっぱいなんスけど…」という感覚があるかもしれません。

実際、県の東端をかすめるように九州新幹線が走り、新鳥栖駅が佐賀県内に設置されています。この駅から博多駅まではアクセスも良好で、福岡都市圏への通勤や通学にも対応できている状況です。

一方で、県庁所在地である佐賀駅は観光地としてのイメージが薄く、福岡への通勤圏からも外れているため、新幹線が通ったところで特別なメリットが生まれかは「かなり怪しいところ」。

同じ佐賀県でも「鳥栖」と「佐賀」は性格が異なるエリア。佐賀県の中心地である佐賀駅にとっては、新たな新幹線建設は「負担ばかり増えて恩恵は薄い」と映ってしまうのも無理はないでしょう。

県を真っ二つにされて素通りされるだけだから

西九州新幹線の計画ルートは佐賀県の平野部を東西に横切る形(武雄温泉駅〜佐賀駅〜新鳥栖駅)で、そのエリアには農地や住宅地が密集しています。

佐賀駅周辺も含め、多くの人が生活を営む地帯を新幹線が突き抜けるため、高架や地下にしても日常への影響は避けられません。

にもかかわらず新幹線駅は県内に複数設ける予定がなく、仮に佐賀駅に停まったとしても「印象激ウス駅」になる可能性がある。

つまり新幹線の利便性を実感できない一方で、騒音や用地買収などの負担だけが積み上がり、その代わりに得られるメリットは「完全に謎」。

これでは、もはや地元にとっては見返りのない「献上ルート」に映ってしまう。新幹線という存在が、自分たちを置き去りにして走り抜けるだけに見えてしまうのは当然かもしれません。

佐賀平野の「クリーク地帯」とは?

佐賀県が新幹線ルートに慎重なのは、地盤の軟弱さにも理由があります。

この土地は干拓によるクリーク(水路)が張り巡らされた地形で、その構造を知らないと「なぜ佐賀が新幹線建設に難色を示しているのか」も見えてきません。詳しくはこちらの記事で解説しています。

県内の在来線が切り捨てられるリスクがあるから

新幹線が開通すると、それまで地域の足だった在来線が第三セクターに移管され、運行本数の削減やサービスの低下につながる ─ そんな事例は全国にいくつもあります。

JRが収益性の高い新幹線に集中し、在来線の維持を地元に押し付けるという風潮には、佐賀県でも懸念があるのかもしれません。

実際に長崎本線の肥前鹿島〜諫早間では新幹線の開業と引き換えに特急が消え、利便性が大きく後退しました。

この区間のうち肥前大浦駅までは佐賀県内であり、すでに「新幹線開業によって生活が不便になった住民」が佐賀県には存在しているわけです。

佐賀駅では、在来線で通学する学生の姿も多く見かけます。県民の生活を守らずに「新幹線こそが優先」という考え方は、佐賀県にとっては受け入れ難いものなのかもしれません。

西九州新幹線の仕組みそのものにあるズレ

新幹線整備に関する「そもそもの歪み」

新幹線整備には、もともと制度上の歪みが存在します。建設費は国と自治体が分担し、完成後の運行と収益はJRが担うという構造のため、費用負担と意思決定のバランスが取りにくい。

そのため自治体は金は出しても計画の中枢には入りづらく、JRや国の都合に振り回される状況になりやすいのが実態です。

一方のJRはあくまで営利企業であり、採算の取れない区間には慎重にならざるを得ません。国は新幹線ネットワーク全体の拡充を優先するため、そこにもズレが生まれます。

こうした歪みの中で、住民と向き合う自治体だけが割を食う状態が続いてきました。西九州新幹線をめぐって佐賀県が示した反発も、こうした「制度的な歪み」を抜きにしては語れない。

表面的な議論では見えにくい、構造上の問題が根っこに横たわっています。

「長崎ありき」の計画に佐賀が巻き込まれた形

西九州新幹線の整備は、当初から「長崎まで通すこと」が最優先とされてきました。

空港アクセスや観光誘致といった目的が明確だった長崎側に対し、佐賀県はその中継地という位置づけで、あくまで「ルート上にあるから」という理由で話に巻き込まれてきた経緯があります。

実際、佐賀の合意が得られないまま長崎側の区間だけが先行して整備され、開業を迎えるという強引な展開に至りました。

これは以前、九州新幹線(新八代〜鹿児島)でも見られた「先に作ってしまう」手法と似ています。こうした既成事実を積み重ねるやり方に対し、佐賀県は終始慎重な姿勢を崩していません。

自治体として地元の利益や生活への影響を丁寧に見極めようとする態度は、単なる「反対」とは異なる重みを持っているように思えます。

佐賀のやわらかい沼プリン地盤では工事が難しい

西九州新幹線の計画ルートは、佐賀県内でも最も地盤が軟らかい佐賀平野を横断します。この一帯は全国有数のクリーク地帯で、田畑の中に網の目のように水路が張り巡らされていることで知られています。

水を多く含む地盤は高架やトンネルの建設には不向きで、地盤沈下や水害リスクも抱えているため、工事には高い技術と膨大なコストが伴います。

対照的に長崎側のルートは大半が山間部を中心にトンネルで構成されており、用地確保も工事の見通しも立てやすい状況でした。

同じ新幹線でも、佐賀と長崎では工事のハードルがまったく違う。こうした物理的な条件の差を無視したまま、「佐賀がわがままだ」と片づけるのは乱暴です。

反対の背景には、工事の現実と生活への影響を踏まえた「冷静な判断」があるのかもしれません。

まとめ:佐賀のわがままではなく「正論」だった

西九州新幹線をめぐる議論では、佐賀県の反対姿勢に対して「わがまま」という声も聞かれますが、その判断には明確な根拠がありました。

すでに九州新幹線や特急による利便性が確保されており、県民の暮らしを脅かしてまで新路線を受け入れる必然性は薄いと考えるのは自然な姿勢です。

莫大な建設費や在来線切り捨てへの不安、生活圏を分断する工事への懸念など、冷静な視点からの「守る判断」だったとも言えるでしょう。

未来を否定するのではなく、足元の生活をしっかりと見据えたうえでの選択。誰かの都合で地域が振り回されないための、当たり前の主張です。

過激な反対でも感情論でもない、自分たちの暮らしに正面から向き合った姿勢が、そこにはあります。

「友達関係の嫉妬」に隠れた佐賀の本音を読む

この記事では書ききれなかったのですが、佐賀県が西九州新幹線に「NO!」と言い続けている理由は、「唐津と福岡がイチャイチャしてる件への嫉妬」が原因してるんじゃないか?

そんな「まさか??」が気になる人は、こちらの記事で。

コメント