TikTokやYouTubeで話題の「混ざらない海」。青い海と茶色い水がくっきり分かれているあの映像、本当に太平洋と大西洋が混ざっていないのでしょうか?

この記事では海が分かれて見える理由を、塩分・温度・濁度の3つの観点から解き明かします。

なぜあの場所で、なぜあんなふうに見えるのか ─ 映像の真相と海の仕組みを、科学と地理の両面から明らかにします。

太平洋と大西洋は本当に混ざらないのか

実際には混ざるが条件で境目ができる

太平洋と大西洋は、結論から言えばちゃんと混ざります。全く別々の水が永遠に並んでいるわけではなく、時間が経てば少しずつ広がり、やがてひとつの海へと溶け込みます。

ただし塩分や水温、濁りといった条件に差があると、すぐには混ざらずに「境目のような状態」が残りやすくなります。

この「混ざりにくさ」を生むのは、海水の性質の違いによって密度が変わるためです。重い水と軽い水がぶつかるとお互いによけ合うような動きになり、一方が沈み、もう一方が浮いたままになる。

そのまま横並びで流れると、海面に「線があるように見える」現象が生まれます。これが視覚的に「境目ができているように見える」原因のひとつです。

境目が見えるのはどんな状況なのか

人間の目で「海が分かれている」と感じるのは、海水の色がはっきり違うときです。

たとえば片方が青く透き通っていて、もう片方が緑がかっていたり、茶色っぽく濁っていたりすると、境目が線のようにくっきりと浮かび上がります。

こうした違いは海水に含まれるプランクトンや泥、栄養分の量に起因しています。

つまり実際には海水同士が少しずつ混ざっていたとしても、色や透明度の差によって視覚的には分かれているように感じられます。

また風や波の影響が少なく静かな海面であればあるほど、この境界は長く保たれる傾向があります。動画でよく見かける二色の海は、こうした偶然の条件がそろった瞬間を切り取ったものといえます。

二つの海が接するのは南米南端だけ

なお、太平洋と大西洋が地理的に直接つながっているのは、南米の南端にあたるマゼラン海峡やドレーク海峡付近だけ。この地域は南極に近いため、年間を通して気温が非常に低い極寒の海域です。

つまり太平洋と大西洋の「境目」と言われる場所は、SNSで見かけるような「南国のような海」ではなく、むしろ防寒着なしでは立っていられないような厳しい環境にあります。

ところが動画や写真でよく見かける「混ざらない海」は、Tシャツ姿の人が海に手を突っ込んでいるような場面も少なくありません。

これは見た目がはっきり分かれている現象ではあるものの、本来の太平洋と大西洋の境目とは別の場所で撮影している可能性が高いと考えられます。

太平洋と大西洋で境目ができる理由

塩分濃度の差で海水の重さが変わるから

海水の塩分濃度が異なると、その水の重さ、つまり密度にも差が生じます。塩分が高いほど密度が高く、より重たい水になります。逆に塩分が低ければ、水は軽くなります。

この性質によって異なる海水同士がぶつかると、重い水は沈み、軽い水は上に残ろうとする流れが生まれます。

結果として上下にすれ違うような動きが起きるため、それぞれの海水すぐに混ざり合わず、境目のような状態がしばらく維持されます。

太平洋と大西洋の間にも塩分濃度の違いがあるため、接する場所ではこうした「よけ合い」が発生しやすくなります。

見た目では分かりにくいかもしれませんが、こうした密度の差が「混ざりにくさ」の大きな要因として働いています。

水温の差で海水がよけ合ってしまうから

水温が違う海水同士が出会うと、それぞれの水の重さに差が生まれます。

冷たい水は分子の動きが遅くなり、密度が高くなるため重く沈みやすくなる。一方で温かい水は分子の動きが活発で軽いため、浮かびやすくなります。

この違いによって、冷たい水と温かい水は「上下に分かれようとする性質」を持つわけです。

つまりすぐに混ざり合わず「お互いによけ合ってしまう」ような動きになるため、表層では横に並んだままの状態が続きやすくなります。

結果として海面に色や動きの違いが見えやすくなり、混ざっていないような印象を与える。実際には時間とともに混ざっていきますが、水温差があることで「短時間では混ざりにくい状況」が発生します。

濁度の違いが色の境界を生み出すから

濁度とは水の中に含まれる泥やプランクトン、栄養分などによって生じる「にごり」のことを指します。この濁度が違えば、同じ海でも見た目の色が大きく変わって見えるようになります。

たとえば透明度の高い海水は深い青色に見えますが、泥や有機物が多く含まれる水は茶色や緑がかった色に見えます。

太平洋と大西洋で濁度が異なる場所が接すると、それぞれの水の色がくっきり分かれ、まるで境界線のような見た目になります。これは人間の目が「混ざっていない」と感じる大きな要因にあたります。

実際には分子レベルで少しずつ混ざっていたとしても、色の差が強調されることで、視覚的に「分離している」ように錯覚される現象が生じます。

太平洋と大西洋で条件が違うのはなぜか

塩分濃度が違うのは雨と蒸発の収支の差

海の塩分濃度は、その海からどれだけ水が蒸発し、また雨や川によってどれだけ水が戻ってくるかという「水の収支」で決まります。

大西洋は蒸発が多い一方、降水や川からの流入が少ないため、水は常に「赤字経営状態」。水だけが減って塩分が残ることで、塩分濃度が高くなります。

これはサハラ砂漠のような乾燥地域に隣接していることなどが影響しています。逆に大西洋の約2倍の面積を持つ太平洋は、赤道直下の雨が多い地域を多く抱え、大きな河川の流入も受けています。

またその広さゆえ蒸発した水が雨となって太平洋自身に戻るケースも多く、水は常に「黒字経営状態」。その結果、塩分濃度は低くなります。

こうした「水の収支」の違いが、両者の塩分濃度に差を生みます。

水温が違うのは海域の広さと気候の影響

太平洋と大西洋が唯一接しているのは、南米の南端にあるマゼラン海峡やドレーク海峡周辺です。この地域では太平洋側からは南極を回り込むようにして、冷たい海水が西から東へと流れ込んでいます。

対して大西洋側には、北側から南下してくる比較的温かい海水が流れてきており、両者は性質の異なる水としてぶつかります。

つまりこの境目では、太平洋側の水は南極由来で非常に冷たく、大西洋側の水は北方からの流れによってやや温かく保たれているという構図です。

この温度差が密度差を生み、混ざりにくさの要因となっています。船の上から境界が見えるのは、水温の違いによって水が「よけ合う」動きが起きているからです。

濁度が違うのは河川流入や栄養分の量の差

太平洋と大西洋が接している南米の南端付近では、海水の濁度 ― つまり水の濁り具合にも、違いが生じやすい傾向があります。この差は主に、周辺海域に流れ込む川の規模や性質の違いに関係しています。

大西洋側にはアマゾン川のような巨大な河川があり、そこから大量の泥や有機物、栄養分が流れ込むことで、海水が茶色っぽく濁る地域が生まれやすくなります。

一方で太平洋側は広大な海域の中で流入の影響が分散されやすく、透明度が高い水域が広がりやすい構造です。また沿岸の地形やプランクトンの発生量の違いも濁度に影響を与えます。

こうした成分の違いが色の差となってあらわれ、境界があるように見える原因につながります。

まとめ:SNSで見る「混ざらない海」の正体

SNSでよく見かける「混ざらない海」の動画は、実際には太平洋と大西洋の境目とは異なる場所で撮影されたものと考えられます。

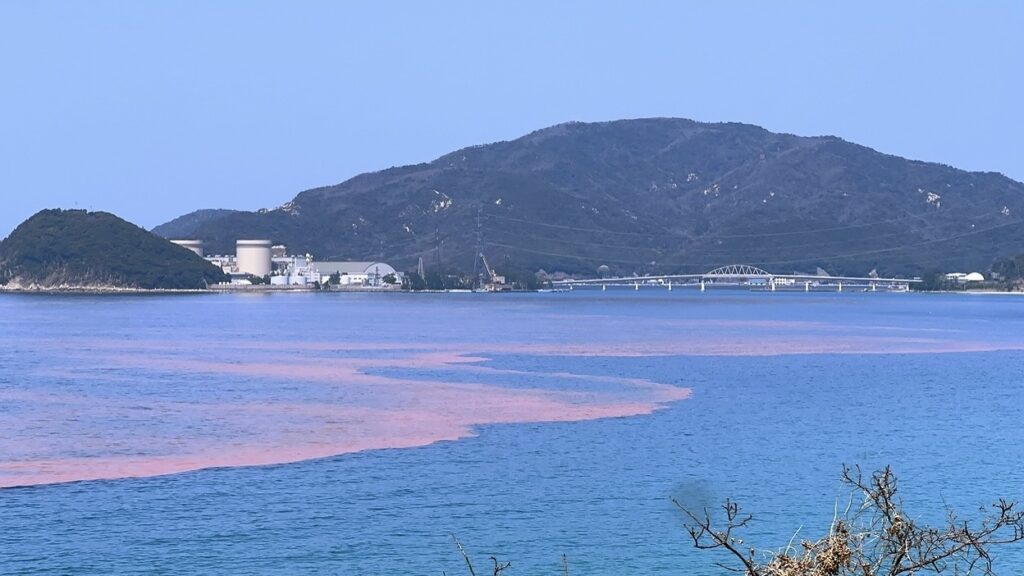

たとえば、真っ茶色の水と青い海がくっきり分かれて見える映像は、川の泥水が海に流れ込む河口付近の現象を切り取ったものなど。

緑や赤に見える海水も、プランクトンの量や水に含まれる成分の違いによって色が変化した結果として起きています。

つまり目に見える「混ざらなさ」の多くは「濁度の差」によるものであり、本当の意味で「混ざっていない」わけではありません。

太平洋と大西洋が接するのは南米の南端。極寒の海域に限られており、SNSで見かけるような暖かそうな景色とは一致しません。

印象的な映像であるほど、その背景にある仕組みを丁寧に考えてみるのも面白いかもしれません。

コメント