奈良公園の鹿に近づいたとき、「触っちゃダメなの?」と疑問に思ったことはありませんか。

この記事は奈良公園の鹿を見て「なぜこんなに自由なのか」「どうして触れない空気があるのか」と感じた人に向けて、その理由を多角的に解き明かす内容です。

鹿の扱いには法律や信仰、観光地としての特殊なルールが複雑に絡んでいます。

読み進めることで「触れてはいけない」というルールの背後にある歴史や空気感、そして奈良という土地の独特な構造が見えてくるはずです。

「当たり前」の背景を知ることで、観光地としての奈良との向き合い方も変わるかもしれません。

なぜ「奈良の鹿は触ってはいけない」と言われるのか?

野生動物としての鹿:人の手には負えない存在

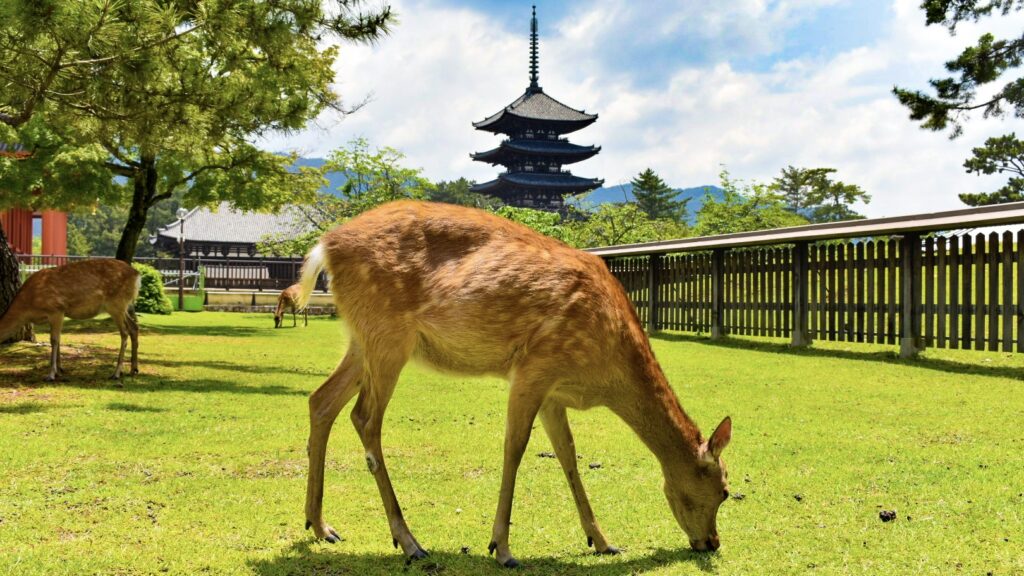

奈良公園の鹿は見た目は穏やかで人懐っこく見えるかもしれませんが、実際には飼いならされた動物ではなく、れっきとした「野生動物」です。

人に慣れているように見えても行動は予測が難しく、突然噛んだり頭突きをしたりすることも。特に繁殖期や子鹿がいる時期は警戒心が強くなり、攻撃的になるケースもあるため注意が必要です。

観光客の中には「近づいても大丈夫」「触っても平気」と思っている人も多いですが、鹿は本来自然の本能をもった生き物です。

「かわいい」という印象だけで無防備に近づくと、思わぬ事故につながることもあります。人間の手で完全にコントロールできる存在ではない ─ その前提を忘れてはいけません。

法律で守られる「天然記念物」という扱い

奈良の鹿は、文化財保護法によって「国の天然記念物」に指定されています。つまりただの野生動物ではなく「文化財」として法的に保護されている存在です。

文化財を損壊した場合には法律に基づいて罰せられる可能性があります。

もちろん「うっかり触れただけ」で即座に処罰されるわけではありませんが、「守るべき対象に安易に接触するべきではない」というのが基本的な姿勢です。

また観光地という公共空間においては、鹿との過度な接触がトラブルや他の来園者の迷惑になるケースもあります。

法律の有無にかかわらず「大切にされている存在である」という認識を持つことが、訪れる側に求められる最低限のマナーです。

共生距離が観光地ルールとして機能している

奈良公園では多くの人が「鹿せんべいをあげる」体験をしますが、これは「ふれあい」ではなく「距離を保った交流」として位置づけられています。

公園や自治体、関係団体は鹿との共生を前提に「触れ合い」を積極的に推奨しているわけではありません。

「近くで見る」「餌をあげる」「見守る」程度の距離が適切とされており、過度な接触は控えるよう呼びかけが行われています。観光地である以上、すべての来訪者が安全に楽しめることが最優先です。

そのため「鹿に触らないこと」は暗黙のルールとなり、それが「共生距離」というかたちで、奈良公園のあり方を支えているのです。

「信仰された」のではなく「避けられてきた」可能性

神の使いという話はどこまで本当なのか

奈良公園の鹿が「神の使い」と言われる由来は、春日大社に祀られる武甕槌命(たけみかづちのみこと)が白鹿に乗って鹿島から奈良へ降臨したという神話にあります。

この伝承は長く語り継がれてきたもので、文化的価値があるのは確かです。

ただ「神の使いだから」という理由だけで、現代でも特別扱いされ続けることに違和感を持つ人も増えてきています。

そもそもなぜ鹿なのか。なぜ街中に存在し続けるのか ─ そうした疑問に明確な説明はありません。

「そういうもの」として受け入れられてきた背景があり、実は「信仰された」というより「問い直されてこなかった」のが実情かもしれません。

興福寺が築いた「鹿は神」というルール

奈良公園で鹿が神聖視される背景には、興福寺の存在が大きく関わっています。藤原氏の氏寺であるこの寺は、春日大社との神仏習合によって宗教的な権威を築きました。

中世には鹿を傷つけた者に極めて厳しい処罰が下されたという記録もあり、「鹿を守る」というより「鹿を傷つけることは寺の威光を汚す行為」として厳しく統制されていたのが実態です。

つまり信仰によって守られていたというより、支配と恐れによって「守らされていた」構造に近いものがありました。

その背景が今も尾を引き、「触れてはいけない」という空気だけが現代に残っているようにも見えます。

本音では困ってるけど、誰も言い出せない現代奈良の空気

奈良の人々が鹿に対してどう感じているのか ─ その本音はあまり語られません。

鹿は観光の顔であり文化的資産として大切にされていますが、実際には道路をふさぐ、フンの後始末、突進してくる、ゴミを荒らすなど、日常生活では迷惑な存在でもあります。

それでも「鹿は困る」と口にすることはタブー視されがちです。神の使いとして扱われてきた歴史が長く、鹿を否定することは奈良のアイデンティティそのものを否定するような空気すらあるからです。

結果として「嫌いじゃないけど触りたくもない」「困ってるけど言えない」─ その矛盾が、いまも鹿との距離感を曖昧なままにしています。

奈良という場所にある「不自然さ」と「語られなさ」

かつて都だった奈良が「捨てられた理由」

奈良はかつて平城京として都が置かれましたが、わずか70数年でその役目を終え、都は京都へと移されました。

表向きには「政治と宗教を切り離すため」「地理的に不便だったから」と語られていますが、実際には興福寺などの宗教勢力が政治に深く関与していたことが影響していたとも言われます。

つまり奈良という場所は早い段階で「扱いづらい」と判断され、見限られた都市だったとも解釈できます。

その後は都として再評価されることもなく、「かつて都だった」という看板だけを背負い続ける街になりました。

古都としての風格はあるものの、どこか主役になりきれないまま時代の中心から外れ続けてきた ─ それが今の奈良に漂う空気の正体かもしれません。

街に野生動物がいる風景、それって普通じゃない?

現代令和の日本で、都市のど真ん中に大きな野生動物が日常的にいるという光景。これは奈良以外ではまず見られません。観光地とはいえ鹿が車道を横切り、観光客に突進し、フンを落とし、ゴミを漁る。

それでも「神の使い」として受け入れられている現状があります。

本来なら安全面や衛生面から何らかの規制があってもおかしくありませんが、奈良ではそれが黙認されています。しかもその理由は「奈良だから」としか説明されない。

風景として定着しすぎた鹿の存在に誰もが「深く考えることをやめてしまっている」─ それが今の奈良公園のリアルです。

鹿じゃなくて「白い大蛇」だったら受け入れられるか?

奈良の鹿が「当たり前」であるのは「鹿だから」という一点に支えられています。では、もし奈良で「神の使い」とされ公園を歩いているのが「白い大蛇」だったら?

街はおそらく大パニックに陥るでしょう。白い大蛇を神聖視する神社もありますが、それが日常的に街中をうろついていたら多くの人が不安を覚えるはずです。

鹿だから受け入れられているこの状況は、見方を変えれば「思考停止」の産物でもあります。

可愛さと歴史でコーティングされた神格が違和感を覆い隠している。奈良の鹿は「触れられない存在」であると同時に、奈良という都市の「触れられたくないもの」を象徴しているのかもしれません。

まとめ

奈良の鹿は「触ってはいけない」と言われますが、それは単なる安全上の注意だけではありません。

歴史、信仰、観光、そして都市の在り方 ─ あらゆる要素が絡み合った結果として、いまの「鹿に触れない距離」が出来上がっています。

かわいいから、危ないから、神の使いだから ─ どの理由も本当で、どれも不完全です。けれどその「曖昧な距離感」こそが、奈良という場所の正体なのかもしれません。

触れないことがマナーであり、またタブーでもある。その複雑な空気を少しだけ言葉にしてみました。

編集後記

奈良公園の鹿が怖い ─ そんなテーマで今回の記事を書いてみました。

実は私自身、奈良には中学の修学旅行で一度行ったきりで、正直そこまで深い思い出があるわけではありません。

おそらく「鹿せんべいあげたな」「大仏大きかったな」くらいの印象で終わっている人は、私以外にも多いのではないでしょうか。

修学旅行の工程で京都から足を延ばすだけで、「奈良そのものに行く」というより「京都のおまけ」みたいな印象だった記憶があります。

そんな薄い記憶の中にあった奈良でしたが、今回改めて調べていく中で「あれ?この状況って実は結構おかしいのでは?」という違和感がじわじわと湧いてきました。

野生動物である鹿が「神の使い」という理由で特別扱いされ、街中を自由に歩き回っている。

その一方で「触らないでください」「危険です」と言われている。冷静に考えたらかなり矛盾した構図ですよね。

この記事で結論めいたものは出せませんでしたが、「奈良公園の鹿」って私たちが「考えないで受け入れてきたもの」の象徴なのかもしれないなと思いました。

あの風景があまりに自然すぎて何も違和感を持たずに通り過ぎていたけれど、実は「語られないこと」の奥に、奈良という場所の本質がある気がしています。

ただ「触っちゃダメ」だけじゃなく、なぜそこに鹿がいてなぜ守られているのか ─ そんな視点から改めて奈良という土地に目を向けてみるのも面白いかと思います。

コメント