子どもの頃に何気なく歌っていた「森のくまさん」。大人になってから改めて歌詞を読むと、「なんで急に逃げるの?」「展開がちょっとおかしくない?」と感じたことはありませんか?

本記事では、そんな違和感の正体を探ります。原曲と日本語訳の構成を比較しながら、なぜ多くの人がモヤモヤするのかを読み解いていきます。

歌詞のどこで、どうして気持ちが置き去りになるのか。

読み終えるころにはただ「おかしい」で終わらせずに、少しすっきりとした視点が得られるはずです。

「森のくまさん」は本当に“おかしい”のか?

「なぜ逃げる?」「歌詞がおかしい」と感じる理由とは?

「森のくまさん」を聞いたときに、「なんで急に逃げるの?」「展開がちょっと不自然じゃない?」と感じたことがある人は少なくありません。

SNSでも「唐突すぎてホラーかと思った」などの投稿が見られ、軽くネタにされることもしばしばです。

替え歌やアレンジが多く生まれているのも、“どこか引っかかる”という感覚が背景にあるからかもしれません。

子どもの頃には気にならなかった展開が、大人になって改めて読むと「何か変だな」と感じる。このモヤモヤが多くの人に共通して残っているようです。

違和感の源は“展開の唐突さ”にある

「森のくまさん」の歌詞に違和感を覚える理由のひとつが、その展開の唐突さです。クマと出会い「お逃げなさい」と警告されると次の瞬間にはもう逃げ始めますが、さらにクマが追いかけてきます。

その後「イヤリングを落としましたね」と拾いものの話になり、最後は「お礼に唄いましょう」という締め。状況が次々に切り替わりすぎて、聞き手としては感情の整理がつきにくい構成になっています。

どの行動も短く描かれており、主人公やクマの心情が見えてこないことも違和感を強めている要因です。

子ども向けとはいえ物語としての流れがブツ切りで、自然な納得感が得られないことが「歌詞が変だ」と言われる背景にあるのかもしれません。

「唄って終わる」空気感に、ついていけない人が多い理由

「森のくまさん」を日本語版で聞くと、多くの人はクマのことを「最初から優しい存在」として受け取ります。

「お逃げなさい」と警告してくれたことも「森の中が危険だから知らせてくれたんだ」と感じる人が多いでしょう。ところが落とし物を届けた後は突然「お礼に唄いましょう!」と展開が急変します。

そもそも危険だから逃げたはずなのに、その場所でのんびり唄って終わるという空気感に違和感を覚える人も少なくありません。

状況が整理されないまま、なぜかほっこりした終わり方になる。これが大人になってから読み返したときに「なんか変だな」と感じる大きな要因なのかもしれません。

原曲の説明不足と、それを補った日本語版の物語

原曲は「逃げて終わるだけ」の未解決な構成だった

「森のくまさん」は日本でよく知られる童謡ですが、実は原曲があります。

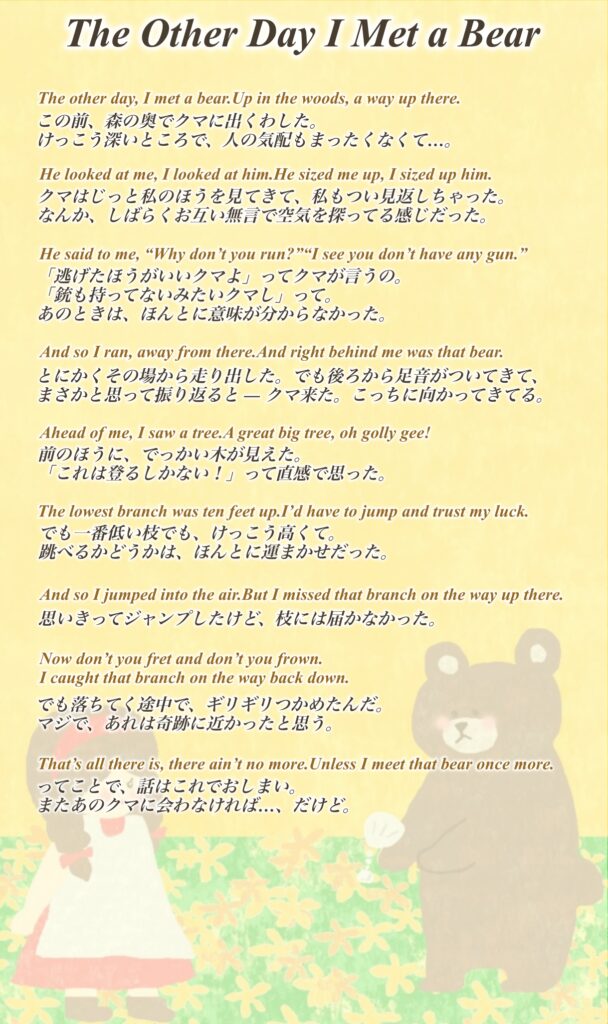

アメリカの民謡『The Other Day I Met a Bear』がその元となっており、日本語版はこの曲をもとに独自の歌詞を加えた構成になっています。

原曲はシンプルな冒険話として構成されており、ある日、森でクマに出会い、「逃げなさい」と言われた主人公が慌てて逃げる。

その後クマが追いかけてくるため主人公は木に登り、枝が折れそうになりながらも助かる ─ という筋書きです。

英語詞ではそのまま「That’s all there is, there ain’t no more」と終わり、「これでおしまい」という締め方になっています。

全体を通して見ても特別なオチや教訓はなく、淡々とした出来事の羅列に近い印象を受けます。登場人物の心情や理由づけがなく、説明不足な構成が違和感を生んでいます。

日本語版は、物語の“穴”を理由づけで補完した

日本語版の「森のくまさん」は原曲と同じ構成をベースにしつつ、展開のつながりを補う形でアレンジが加えられています。特に大きな違いは、「クマが追いかけてきた理由」が明確になっている点です。

原曲では理由もなくクマに追跡されますが、日本語版では「イヤリングを拾って届けに来た」という新たな設定が加わりました。

この一文だけで主人公が驚きから感謝へと感情を整理できる流れが生まれ、物語全体の印象もガラリと変わります。

「逃げる→追われる→お礼→唄」という一見バラバラだった展開に筋が通り、子どもにも分かりやすく安心して聴ける内容へと再構成されました。

唄って終わる構成が「安心」を作り出していた

「唄を歌って終わる」という展開も日本語版に特有の工夫です。

原曲では「これでおしまい」と突き放すように終わるのに対し、日本語版では「ありがとう、唄います」という穏やかな結末が用意されています。

この結末には「感謝は言葉にしよう」「助け合いは大事だよ」といった教育的なメッセージが込められており、子どもが安心して受け取れる内容になっています。

物語全体に整合性を持たせるというよりも、「善意」や「感謝」といった感情を優先してまとめた構成です。

だからこそ日本語版の「森のくまさん」は、少し不自然に見えても聴き手にあたたかい印象を残す童謡として成立しているといえます。

あれ?実は整っていないのは“原曲のクマ”だったのかも

原曲のクマには“説明のない行動”が多い

原曲のクマは「逃げなさい」と言ってからすぐに追いかけてくる、という行動に対して説明がまったくありません。この矛盾が歌全体に奇妙な印象を与えています。

物語の中で主人公はなぜ逃げることになったのか、なぜ追われたのかを理解しないまま木に登り助かって終わります。

つまり「クマ=なにを考えているかわからないヤベえ存在」として描かれており、整合性のない行動が怖さや不気味さを生み出しているのです。

日本語版では補完されていた「行動の理由」が原曲では描かれておらず、そこに違和感が集中する構造になっています。

整っていないのは日本語訳ではなく、むしろ原作のほうだったと捉えることもできるかもしれません。

違和感の源は「構造のざっくり感」にあった

「森のくまさん」に対して「なんか変」「どこかおかしい」と感じたことがある人は多いですが、その違和感の正体は意外と曖昧なままです。

具体的にどこがどう変なのかをはっきり説明できる人は少なく、ただ「モヤモヤする」と感じているケースがほとんど。

しかし改めて原曲と日本語版を比較してみると、むしろ原曲のほうが説明不足で不条理な構成だったことに気づきます。

つまり「おかしい」と感じたのは日本語訳が原因ではなく、原曲の構造そのものだった可能性があるのです。

「あれ、どこが変だったんだっけ?」と感じたときこそ、その違和感の源を丁寧に読み解いてみる価値があります。

まとめ

「森のくまさん」をめぐる違和感は、日本語訳の変さではなく原曲の説明不足に端を発していた可能性があります。

子どものころは何気なく口ずさんでいたこの歌も大人になってふと立ち止まって読み返してみると、「なんで逃げるの?」「なんで唄うの?」というモヤモヤに気づく人が増えているのかもしれません。

でもその違和感は、決して間違っているわけではありません。

原曲には説明がない、日本語版には補完がある ─ その差を知るだけで、少し見え方が変わってきます。「変だな」と感じたことをそのままにせず、原曲と訳詞を見比べてみる。

そんなちょっとした視点の広がりが、この童謡をもっと深く味わうきっかけになるかもしれません。

ちなみに、クマが登場する物語にはどこか心に引っかかる違和感を残す作品が他にもあります。たとえば、あの「くまのプーさん」の原作にも「怖い」と感じる読者がいるのをご存じでしょうか?

コメント