本牧って、なんかヤバいらしい ─ そんな一言を聞いて気になってしまった方へ。

本記事では横浜市の中でどこか浮いたように存在する本牧という街が、なぜ「そう感じられるのか」を丁寧にひもといていきます。

見た目には異常がないのに、なぜ語られないのか。なぜ人が通らないのか。そこには、地形・歴史・都市計画などが複雑に絡んだ背景があります。

この記事を通じて本牧という街に漂う「言葉にならない違和感」がどこから来ているのか、その構造を知ることができるはずです。

本牧が「やばい」と言われる理由を考える

普通の街に見えて違和感が残るのはなぜか

本牧を歩いてみても、街並みに特別な「ヤバさ」は見当たりません。コンビニやファストフード店も揃っており、見た目にはごく普通の都市の一角といった印象です。

にもかかわらず、どこか不思議な空気を感じたという声は少なくありません。この違和感の背景には、景観では説明しきれない「横浜という都市構造からの孤立」が関係していると考えられます。

本牧は都市の動線から外れ、通過されることのない地形と配置であるため、横浜という都市の中で「浮いている」ような感覚を覚えます。

街として機能していても、横浜の一部としての連続性が弱い。整っているのに馴染まないという矛盾が、本牧の印象を特異なものにしています。

横浜市民でも足を運ばないという事実

横浜に長く住んでいても「本牧に行ったことがない」という人は少なくありません。観光地でも商業の中心でもないため、そもそも「行く理由がない」というのが本音です。

鉄道も国道も通っていないことから日常の移動ルートにもならず、偶然立ち寄るような場所でもない。つまり本牧は横浜という都市の中に存在しながら、多くの人の行動圏から外れてしまっています。

そしてこの「行かない場所」という事実が街そのものを知られないままにし、「なんとなく変な場所」というイメージを助長している側面があります。

情報のない場所には人は不安や偏見を抱きやすく、それが本牧に対する認識にも影響している可能性があります。

「やばい街」という語感が生まれる背景

本牧には特定の事件や治安悪化といった要素がないにもかかわらず、地名に対して漠然とした「引っかかり」を感じる人は一定数いるようです。

この語感の背景には、都市との接続がうまくいっていないという、構造的な要因が見え隠れします。

鉄道も国道も通っておらず観光動線や生活動線からも外れていることから、街全体が「横浜の空白」のように扱われてきました。

また過去には米軍に接収された歴史があり、横浜の都市計画から一時的に切り離されていたという経緯もあります。

現在もその名残が形を変えて残り、都市の文脈に自然と組み込まれないまま独特の距離感を生んでいることが「やばい」という表現の源になっているのかもしれません。

都市構造から外れた街になった経緯

GHQに選ばれた理由と「切り取りやすさ」

戦後、本牧の一部はGHQによって接収され、米軍将校向けの住宅地として利用されていました。本牧が選ばれた背景には、複数の地理的条件が重なっています。

まず横浜港に隣接しており、物資の輸送や補給に適していた点。加えて本牧は半島状に突き出た地形で民間の生活圏と分離しやすく、安全管理の観点でも扱いやすい場所だったこと。

さらに本牧は小高い丘陵地で見晴らしが良く、広い敷地が確保しやすかったことから道路整備や軍用車の運用にも適していたと考えられます。

こうした条件が揃った結果、本牧は「切り取りやすい土地」として接収されました。これにより「本牧と横浜の一体的な発展」が断たれ、その影響は今も街の構造に影を落としています。

鉄道も国道も通らない交通の空白地帯

本牧が横浜の中で孤立した印象を持たれる大きな要因は、鉄道や幹線道路といった交通インフラが整備されなかったことにあります。

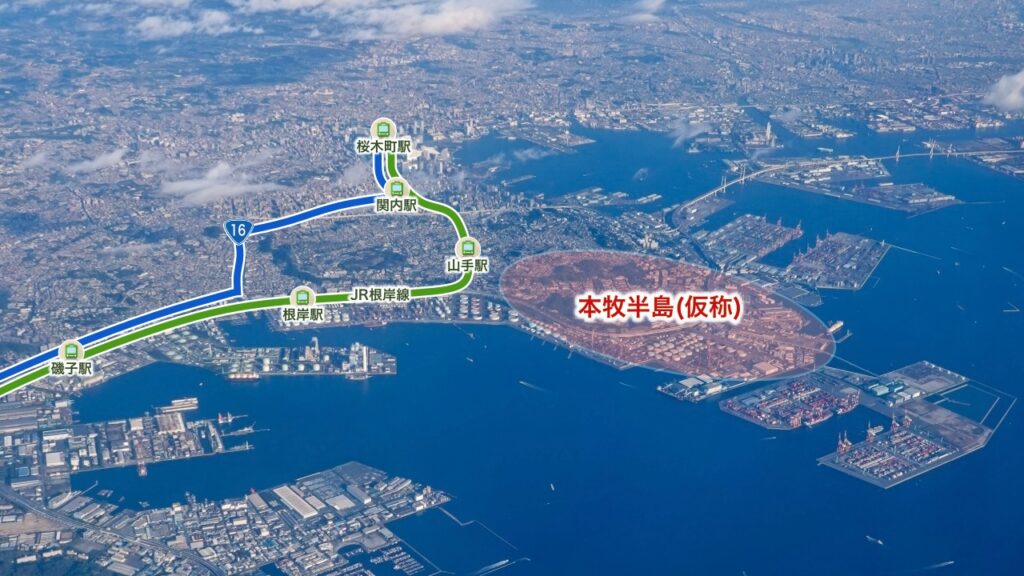

JR根岸線は1964年に桜木町〜磯子間が開通しましたが、そのルートは本牧を大きく避ける形で敷かれました。

当時の本牧はGHQの接収地だったため鉄道整備の対象から除外されており、返還後も鉄道網に組み込まれない状態が続いています。

また国道16号線も本牧を明確に避けるように整備され、本牧中心部を通過する幹線道路は存在しません。その結果、本牧は「自分の足で行くしかない”秘境都市”」として固定されてきました。

鉄道と国道の双方が通らないという構造が、今もアクセスの不便さと都市からの断絶感につながっています。

マイカル本牧と再開発の失敗の記憶

接収地の返還後、本牧では大規模な再開発が行われました。

その象徴が「マイカル本牧」(現在は「イオン本牧店」)です。1993年、当時としては先進的だったアメリカ型の大型商業施設がこの地に誕生し、横浜の新しいランドマークとして期待されました。

しかし立地が都市の動線から外れていたこと、交通アクセスが限定的だったことから継続的な集客にはつながらず、施設は急速に衰退していきます。

再開発の中心であったマイカル本牧が十分な役割を果たせなかったことで、本牧全体の活性化にも限界が生じました。

結果として本牧は返還された土地を都市の一部として再統合することに失敗し、独立した構造を持ち続ける現在の姿に至ったといえます。

今も都市の文脈から外れたままの街

半島構造がもたらす通過されない地形

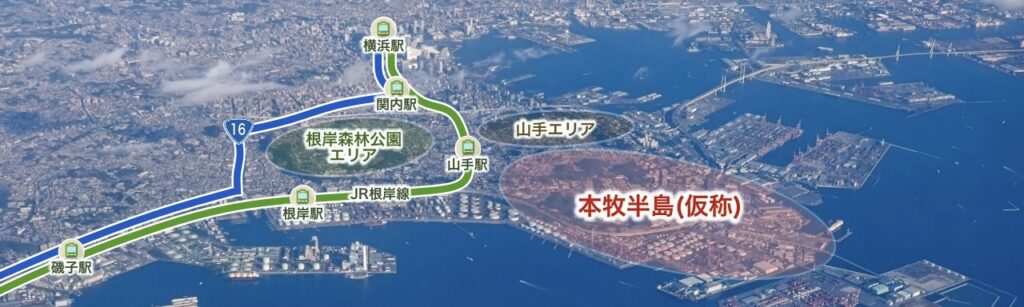

横浜の地図をあらためて確認すると、本牧は横浜中心部から東へ突き出た半島状の地形をしています。南は根岸湾、北は横浜港に囲まれ、陸側との接続は数本の幹線道路や生活道路に限られています。

この構造によって本牧は「通り道」としての役割を持たず、目的を持った人だけが訪れる街になっています。

三浦半島や房総半島のように観光地としての吸引力があれば別ですが、「本牧半島(仮称)」は住宅地と港湾機能が中心で、外から訪れる人が立ち寄る機会は多くありません。

街としての機能はあるものの横浜全体との結びつきが弱く、都市空間の中にぽつんと浮かんでいるような印象を与えます。こうした構造が、本牧に独特の距離感を与える要因となっています。

横浜にありながら「横浜じゃない」と感じる場所

本牧を含むこの半島一帯は、横浜市内にありながらも独特の空気をまとう地域として知られています。

たとえば北側の山手エリアには洋館や外国人墓地が並び、明治期以降は外国人居留地として整備された歴史があります。

また西側の根岸森林公園エリアにはかつての根岸競馬場跡があり、この一帯には今も「都市の外側」と感じさせる異国的な風景が残されています。

横浜中心部とは都市動線がつながっておらず、地元の人々にとっても日常の移動先としては縁遠い場所です。

本牧だけでなく、この半島全体が「横浜なのに横浜じゃないエリア」として心理的に認識されてきたことが、現在も続く違和感の背景にあるのかもしれません。

これは都市に内在する「文化的境界線」とも言える構造です。

みなとみらい線延伸が本牧を変えるかもしれない

現在、みなとみらい線の終点である元町・中華街駅から先への延伸構想が語られることがあります。

この路線が本牧やJR根岸駅方面まで延びれば、鉄道空白地帯だった本牧が都市鉄道と初めて接続され、交通アクセスの課題に大きな変化がもたらされるはずです。

とくにイオン本牧店周辺を通るルートが実現すれば、本牧の利便性や存在感は大きく見直される可能性があります。もちろん地形やコストの面で乗り越えるべき壁は多く、実現には時間がかかるでしょう。

それでもこうした構想が語られるようになった事実そのものが、本牧がこれまで抱えてきた「やばい」というイメージから、少しずつ脱却していく兆しのひとつなのかもしれません。

まとめ

本牧という街は、見た目には穏やかで、特に異常があるようには見えません。

それでも「やばい」という印象を持たれるのは、街の空気や風景ではなく、その背後にある都市構造や歴史の積み重ねに理由があるように思われます。

かつてGHQに接収され、鉄道や幹線道路の整備からも外されてきた本牧は、都市の一部でありながら都市と断絶された空間として存在してきました。

人の流れから外れ、語られることなく見過ごされてきた場所。通らない、行かない、知る機会がないという条件が揃えば、街は自然と「異質」とみなされてしまいます。

本牧を通して見えてくるのは、街そのものよりも、都市の構造が人の感覚にどう影響を与えているかという視点なのかもしれません。

コメント