「水海道という地名の由来を知りたい」と思ってるあなたへ、ちょっと気になる「その由来」を深掘りしてみました。

地図を眺めていて、ふと目にした「水海道」の文字。なんか微妙に「北海道」っぽい雰囲気があります。でもよく見たら、その隣にはなんと「北水海道」という駅まで存在する!

この記事では、そんなちょっとした混乱から始まる、地名と地形のちぐはぐで意味深な関係を紹介します。

「水海道の由来は?」といった疑問が、読み終わる頃にはきっと「誰かに話したくなる深〜いネタ」に変わっているはずです。

東京から1時間で行ける「北の海道?」

北水海道という地名の由来

最初に目にしたとき、「えっ、北海道なんて名前の駅があるの?」と驚かれた方も多いはず。

すみません。最初にタネ明かしをしますが、ここは「北水海道(きたみつかいどう)駅」という、茨城県常総市にある関東鉄道常総線のローカル駅です。

お隣には「水海道(みつかいどう)駅」もありますが…、そもそも「水海道」という地名の由来は何なのか?

常総市の資料では、平安時代の武将・坂上田村麻呂がこの地で馬に水を飲ませた「水飼戸(みつかへと)」という故事に由来するとされています。

またこの地域は、鬼怒川水運の拠点として発展し、古くから街道筋の交通・物流の要所でもありました。

そんなことから、民俗学者の柳田國男などは「御津垣内(みつかいど:水運の集散地)が転じたからだ」とも唱えているようです。私も「水運の集散地説」推しです。

北水海道は本当に北海道っぽいのか?

駅名に惹かれて訪れてみた「北水海道駅」。期待していたのは、どこか「北海道感」のあるローカルな風景でしたが、いい意味で予想を裏切られました。

駅周辺はすっきりと整った新興住宅地で、建てたばかりのような家々が並び、街全体がどこか静まり返っています。人通りは少なく、車の往来も控えめ。

まるで時間がゆっくり流れているかのような不思議な空気感です。無人の駅舎には小さな待合室と自販機だけ。トイレはなく、「近くの公園のトイレをご利用ください」と書かれた看板があるのみ。

またこの街には外国人の居住者も多いのか、輸入食材を扱う店舗もちらほら。どこか異国の風が通り抜けるような、郊外の新しい町 ― それが北水海道でした。

字面だけは「北海道」、でも中身は「静かなニュータウン」というギャップが、なんともクセになります。

関東鉄道常総線に潜む「変わった駅名」

関東鉄道常総線は、「常磐線取手駅」から「つくばエクスプレス守谷駅」を通り、「水戸線下館駅(茨城県)」までの51kmを結ぶローカル鉄道です。

でもこの常総線、実は「北水海道」以外にも変わった駅名がワンサカあります。ここでは、そんな常総線の変わった駅名を紹介していきます。

小絹(こきぬ)駅:[地図で見る]

小絹駅がある「小絹(当時は小絹村)」という地名が由来。水運で栄えたエリアだけに、絹織物の乗せた川舟の姿を想像してしまいますが、小貝川と絹川(鬼怒川)の間に位置するため、両川の名称を一字ずつ取って小絹村としたんだとか。

下妻(しもつま)駅:[地図で見る]

平安中期の書物に「しもつま」と書かれていたのが由来です。というのが下妻市の見解ですが…、「だってそう呼ばれちゃったんだもん」的に聞こえます。外から来た人たちが「下妻」と呼んだ。それなら他所にも妻がいたのかも…。

中妻(なかつま)駅:[地図で見る]

ほーら出た。他所の妻。ちなみに、「中妻」の由来を示す公的な資料は見当たりませんでした。かつては「上妻」という地名もありましたが、現在は消滅。「下妻市立上妻小学校」という学校名などで見ることができますが…、カオスです。

三妻(みつま)駅:[地図で見る]

なんと…、想像を遥かに超えてきました。上中下の妻に加え、さらに追加で3妻。「替え玉3つバリカタで!」のノリなのかと思いきや、「三坂村」と「中妻村」が合併してできた「三妻村」が由来のよう。つまり中妻の「三人官女」的存在?

なお、三妻駅の近くには小貝川と三日月湖によって周囲を完全に囲まれ、堤防上の道以外にアクセス方法が一切ないという「謎の秘境集落」があります。詳しく現地取材した記事がありますので、気になった方はぜひ、読んでみてください。

大宝(だいほう)駅:[地図で見る]

駅名は、目の前にある大宝八幡宮に由来。創建は大宝元年(701年)で関東最古とされています。かつて駅の西側には大宝沼が広がり、船で到達できる最北端だったとの説も。そんな場所に八幡宮が建つ意味、想像してしまいます。

下館(しもだて)駅:[地図で見る]

平将門の乱を平定する際、藤原秀郷が築いた「上館・中館・下館」という三つの館のうち、「下館」に由来すると言われています。三つの館?…。それぞれの館に妻を置いたとしたら「上妻」「中妻」「下妻」…。気のせいかな…。

誰も知らない「もうひとつの下妻物語」

映画のイメージとはちがう実際の下妻

「下妻」と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、国道294号線沿いにある「イオンモール下妻」や「道の駅しもつま」といったロードサイド施設。

あるいは映画「下妻物語」で描かれた、畑が一面に広がる平坦な田園風景、または北関東のちょっと個性的なイメージではないでしょうか。

でも実際に下妻市街地を歩いてみると、そのイメージはかなり違います。

市街の中心部はアップダウンのある地形になっていて、古い商店や民家が密集した、懐かしい昭和レトロな町並みが「今もしっかり現役」で動いている。

一言でいうと「街中華天国」と言った感じで、魅力的な店構えが連なっています。広大な畑の中をバイクが土煙をあげて走り抜け、その様子をロリータファッションの女性が見ている。

そんな「映画で魅た」下妻は、ホンモノの下妻とは違います。

下妻市大宝・えびすやの「宝ラーメン」

大宝八幡宮の境内にある「ゑびすや」で食べた宝チャーシューメンを、味の評価を使わずに「情景」だけで切り取ったレビューです。

着丼した瞬間の迫力や、大宝沼を思わせる見た目、食後に残った謎の余韻まで描いています。気になる方はこちらもどうぞ。この記事の一番下に置いてある動画も、まさに「そのラーメン」です。

「下妻物語」はなぜ下妻が舞台になったのか

「下妻物語」といえば、ロリータファッションの女性が田園風景を爆走するという、あの強烈なビジュアルが印象的。ではなぜ、その舞台に下妻が選ばれたのでしょうか。

制作側の明言は見当たりませんが、この街の地形からも「ちょうどよかった感」は見て取れます。筑波山の西側でJR線や高速道路網からも外れた、ちょっと孤立した感じのエリア。

東京からもそう遠くはないのに、「時代が置いていった風景」が残る。そのギャップが物語の空気とぴったり重なったのかもしれません。

とはいえ実際の下妻は、水運と商業で栄えた街。小貝川の氾濫に悩まされていた時代を経て、今では治水も進み、かつての低湿地や沼は畑へと姿を変えました。

整然と広がる田畑と筑波山の風景。それが、あの物語の舞台に選ばれた「決め手」だったのかもしれません。

沼の街「下妻」を現在も支える街の顔「砂沼」

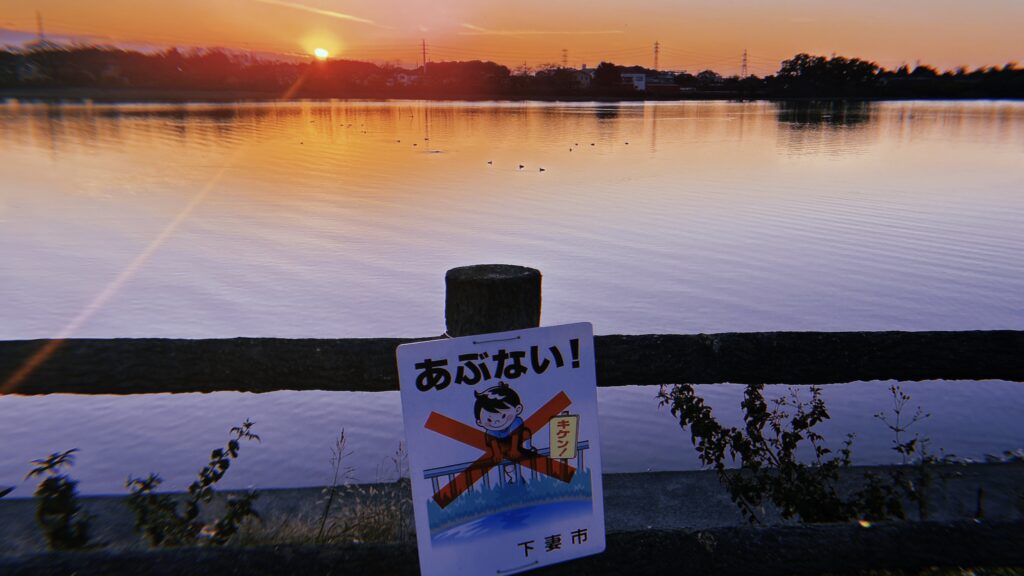

現在の下妻市内で「沼」と名のつく場所は、この一か所だけかもしれません。それは「砂沼(さぬま)」。

かつて下妻には多くの沼がありましたが、干拓などが進んだことで姿を消し、今ではこの砂沼だけになってしまいました。

そんな砂沼ですが、かつて鬼怒川の旧流路だったものが「ふさがって沼化した」という自然沼。いわゆる「三日月湖」です。

沼の周囲には遊歩道が整備され、1周およそ6kmほど。ランニングやウォーキングを楽しむ市民の姿の多さは、関東の沼でもトップクラス。

沼畔には洒落たカフェもあり、沼が普通にオシャレなデートスポットになっています。沼は観光名所、というより生活と共にあるもの。

「下妻市ふるさと博物館」に展示されていた昔の地図に、沼が「ぬま」と書かれていたことに、下妻の人たちの思いを見た気がしました。

さいごに:愛でるも食すも紙一重なのカモ

「北海道駅」の正体を確かめるために「北水海道」を訪れたこの日、北海道を感じられるグルメを味わいたい!と、北水海道駅周辺を散策してみたのですが、残念ながらそれらしいお店は見当たらず…。

そんな中、たどり着いたのが「志な乃」という鴨汁のお店。ここで食べた鴨汁そばが、もう大正解大優勝。鴨は旨味が詰まっていて超ジューシー。

柚子香る出汁と細麺のそばが相性抜群で、都会的で上品な味わいなのに具材はたっぷり。

大満足で次の目的地・下妻へ向かったのですが、そこで訪れた砂沼には、たくさんの鴨たちが泳いでいて…。ふと、さっきの昼食を思い出してしまい、なんとも言えない罪悪感が込み上げてきました。

なので、もし北水海道と下妻をセットで巡るなら、心の準備は必要かもしれません。

ごめん…、鴨。

関東鉄道常総線はエモの宝庫

なお、関東鉄道常総線の沿線はエモ場所も多く、今回ご紹介した「三日月湖に囲まれた謎集落(三妻駅)」以外にも、「沼に浮かぶ古城跡(守谷駅)」、「ロケ地で有名な絶景沈下橋(新守谷駅)」など、見どころがたくさん。

気になった方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

コメント