長崎観光の定番ルートに組み込まれがちな「オランダ坂」。その名前から異国風のおしゃれな坂道を想像し、これから行こうかと考えている人も多いでしょう。

この記事では「オランダ坂って何があるの?」「なぜ期待外れと言われるのか?」という疑問に向けて、現地の様子や流れ込みやすい理由、そして代わりに訪れたいスポットまで整理しています。

地図やガイドに載っているだけで選ぶ前に、その場所のリアルを知っておくことで、限られた旅の時間をもっと有意義に使えるはずです。

オランダ坂が「がっかり」と言われるワケ

名前のイメージと実際の姿に差があるから

「オランダ坂」という名前には、どこか異国っぽくてオシャレな雰囲気を思い浮かべる人も多いかもしれません。

実際に観光ガイドにもよく載っていて、洋館やカフェ、素敵な風景が広がっている坂道だと期待して向かう人も少なくないようです。

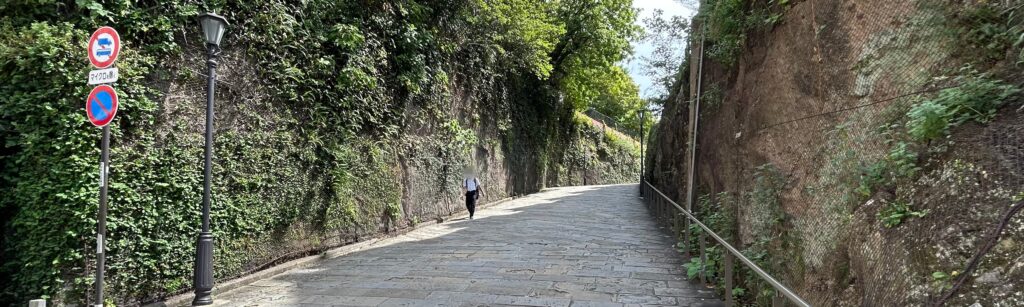

でも実際に訪れてみると、そこにあるのは石畳の急な坂道と、静かな住宅や学校のある街並みだけ。観光スポットらしい施設はほとんど見当たらず、派手さはあまり感じられません。

レトロな雰囲気こそありますが、どこか暮らしの風景の中に入り込んだような感覚です。

名前から想像した明るい印象と、目の前に広がる風景のあいだに差があることで、少し拍子抜けしたように感じる人もいるかもしれません。

その小さなズレが、「がっかり」という印象につながってしまうこともあります。

学校や住宅が多くて観光感が弱めだから

オランダ坂の周りを歩くと、観光地というよりも地域の日常を感じる空気が広がっています。坂の途中には学校が点在し、平日の放課後には学生たちが元気に行き交う姿も見られます。

さらに坂沿いには一般住宅や小さなアパートが立ち並び、観光で訪れているのにどこか住宅街を歩いているような気持ちになることがあります。

もちろん、地元の暮らしに触れることも旅の楽しみではありますが…、ガイドブックで名所として紹介されている分だけ、多くの人が「観光らしさ」を期待してしまうのは自然なこと。

その期待とのギャップが「思ったより普通だった」という印象を生みやすくしています。整えられた石畳や案内板はあるものの、見どころが目立たないことで、静かな肩透かしを感じる坂道です。

坂を登っても特別な見どころがないから

観光地として紹介されている坂道であれば、その先に何か目印になるものや、写真を撮りたくなる風景があると思ってしまうものです。

でもオランダ坂の場合、途中にも頂上にも「ここを目指して来た」と思えるようなスポットは見当たりません。石碑や案内板はありますが、特に目を引くような存在ではなく、立ち止まる人もあまり多くはない印象です。

そして坂の上にあるのは静かな住宅地や学校が中心で、観光の目的地としては少し物足りなさを感じるかもしれません。

街歩きが好きな人や、静かな風景をのんびり楽しみたい人には向いていますが、「長崎観光をしたい!」という人には、少し肩透かしになることもあります。

坂を登ってみたけれど、特別な何かには出会えなかった ─ そんな印象が残る場所です。

観光ルートの流れでハマる「オランダ坂沼」

駐車場や大浦天主堂停留所から流れ込みやすい

さて、観光客がオランダ坂にハマってしまうのは、周囲の観光ルートが影響しているように思います。

観光バスが停まる「松が枝町駐車場」と路面電車の「大浦天主堂」停留所は、大浦天主堂やグラバー園の最寄りです。

つまり団体客も個人客もここを起点に行動することが多く、自然とその周辺を歩く流れが生まれます。そして、そこは「オランダ坂の最寄り」でもある。

案内表示も目に入りやすく、これではなんとなく立ち寄ってしまうのも仕方ありません。

さらに大浦天主堂は入館料が高く、グラバー園へは急坂を登る必要があるため、年配のツアー客などが見学を諦める姿もよく見られました。

そんな中で自由行動の時間を持て余し、「近くの無料名所」としてオランダ坂が選ばれてしまうケースもあるようです。

長崎に今でも路面電車が走る理由

オランダ坂周辺の路面電車停留所から流れ込む観光客の動きを理解するには、長崎で路面電車が今も使われ続けている背景を知っておくと面白い。

なぜ他都市で廃止される中、消えずに残ったのかを解説した記事はこちら。

食事や休憩スポットを探して迷い込みやすい

観光中に「どこかでお昼を」と考えるのは自然な流れ。ただ大浦天主堂やグラバー園の周辺は土産物店やスイーツ店は多い一方、飲食店は意外に少なめです。

そんな状況では、観光客は坂道もなく歩きやすいオランダ通り(大浦居留地商店街)方面へと流れていくことがあります。

オランダ通りはかつて外国人居留地だった頃の雰囲気が残っていて、街歩きにも向いている道。カフェや軽食の店を探すうちに、その延長で「オランダ坂の入口」を見つけてしまうというトラップです。

元々行くつもりはなかったのに、食事が済んで少し回復したし、オランダ坂の石畳に「うっかり心が躍って」登り始めてしまうなんて人も少なくない。

つまりここは目的地というより、動線の果てにある坂。そこに足を向けてしまう構造が、ここにはあります。

坂の名前だけで「何かすごそう」と思いやすい

「オランダ坂」という名前には、異国情緒を感じさせる響きがあります。しかも長崎というお土地柄、観光客のなかには「西洋風の建物や風景があるに違いない!」と期待してしまう人も多いでしょう。

とくに観光マップやガイドブックに名前が載っていることで、印象がさらに強調されてしまいます。しかし…、そもそも長崎には「オランダ」を名乗る場所が多い。

長崎オランダ村(テーマパーク)、オランダ館(土産物店)、オランダ物産館(土産物店)、オランダ坂通り(道路)、オランダ坂(坂道)。

これだけ「オランダ、オランダ」言われたら、「何かすごそう」と感じてしまうのは正常反応です。

つまり「オランダ坂」という名前だけが一人歩きして期待が大きくなりすぎることで、がっかり感が強まってしまうのかもしれません。

長崎に「オランダ風」がなぜ多いの?

「オランダ村」と「ハウステンボス」の違いや、なぜ長崎に「オランダ的要素」が多く作られたのかがわかる記事はこちら。名前に隠された背景が見えてきます。

オランダ坂には行かずにここへ行くべき!

出島やグラバー園で歴史と景色を楽しむ

「じゃあオランダ坂の代わりにどこへ行けばいいんだよ」と思ったアナタへの情報です。

まずオススメしたいのが、出島とグラバー園。出島は江戸時代に海外との窓口として機能していた場所で、復元された街並みを歩きながら異国との交流の跡を感じられます。

少し距離はありますが、長崎レトロを楽しむなら出島はかなりオススメ。すべての展示をしっかり見て回ると半日かかるほどの充実ぶりです。

一方のグラバー園は長崎港を見下ろす高台に広がる洋風建築群で、景色の良さも大きな魅力。入園料はそれなりにかかりますが、歩いたぶんだけ印象に残る空間が広がっています。

観光地としての整備も行き届いていて、写真映えや解説のわかりやすさも申し分なし。どちらも長崎らしさを感じられるスポットです。

出島の滞在時間を知ってから行くと満足度が変わる

出島は思っているよりも展示が充実していて、軽い気持ちで行くと後悔する観光地です。

実際にどのくらい時間を取るべきか、現地を歩いて感じたリアルな所要時間とおすすめプランをこちらの記事で詳しく紹介しています。

軍艦島デジタルミュージアムで臨場感に浸る

軍艦島といえば、実際に船で上陸するツアーを思い浮かべる人も多いはず。でも天候不良による上陸不可や、ツアー時間の条件が都合に合わないと、旅の中で予定を組むのが難しいこともあります。

そんなときに訪れたいのが「軍艦島デジタルミュージアム」です。ここではARや高精細映像を使い、島の内部や暮らしの様子をリアルに疑似体験できます。

炭鉱住宅の中や島の学校など、現地では立ち入れない場所の再現も充実しており、展示の臨場感は予想以上。

上陸ツアーは「廃墟を眺めるだけ」という印象もあり、それと比べてこのミュージアムの没入感は際立ちます。予約も船酔いも不要で天候に左右されず、時間も調整しやすいのが大きな利点。

限られた滞在時間でも軍艦島の魅力をしっかり味わえるスポットです。

軍艦島クルーズの雰囲気はこちらから

ミュージアムだけでも十分楽しめますが、実際の軍艦島に上陸するとどうなるのか、ちょっと気になってきた方へ。私が参加したツアーの様子を写真つきで紹介しています。

四海樓や市役所食堂で長崎らしい味を満喫

せっかく長崎に来たからには、やっぱりその土地ならではの美味しいものを食べて帰りたいところ。でも大浦天主堂やオランダ坂の周辺は飲食店が少なく、ランチをどこにするか悩む人も少なくありません。

そんなときにおすすめなのが、長崎ちゃんぽん発祥の店「四海樓」と、長崎市役所3階にある「食堂ル・シェフ」です。

四海樓は歴史ある老舗で、何より「この店でちゃんぽんを食べた」という記憶が残る場所。やや高めの価格でも長崎港を望む眺望と、その特別感がプライスレス。ランチ営業は14時半までなので注意が必要です。

一方の市役所食堂は平日限定ですが、リーズナブルに激ウマ役所メシを堪能できる貴重な場所。どちらも長崎らしさを感じながら、満足感のある時間が過ごせます。

市役所食堂「ル・シェフ」の実践レポート

観光客でも利用できる食堂「ル・シェフ」。営業時間・メニュー・アクセスまで、実際に行った人の視点で紹介した記事はこちら。昼の時間帯の使い方のヒントになるはず。

長崎ちゃんぽんと豚骨ラーメンの違いを知るなら

長崎発祥のちゃんぽんと豚骨ラーメンの違いを、発祥背景・出汁・具材など多角的に解説する記事。四海樓で食べるちゃんぽんの価値を、味と文化の文脈で深めたい読者におすすめです。

最後に

実際にオランダ坂を歩いてみると、石畳の美しさや、通り沿いに積まれたレンガの壁、クラシックな街灯など、確かに雰囲気の良さを感じる瞬間はあります。

ただ同時に車の往来が思った以上に多く、静かに景色を楽しむ余裕が削られていく場面も少なくありませんでした。

細い石畳の道を歩いていると、後ろからタイヤ音が迫ってきたり、前方からも車が現れたりして、落ち着かない時間が続きます。

周囲には学校も多く子どもたちの姿が目立つなど、観光地というより「まさに生活の場」という印象が強く残りました。

それでもこの地域の建物の多くは、意識的にオランダ坂の景観を壊さないようなデザインを取り入れていて、新しい住宅にもレンガ調の意匠が施されていたのが印象的。

ここは確かに、観光のために整えられた場所ではなく、暮らしの延長に存在する坂道です。訪れる際は、そこに日常があるということを忘れず、静かに歩いてみてください。

トルコライスのルーツも知っておくと面白い

長崎名物トルコライスの成り立ちや、なぜ港町でこの洋食ワンプレートが生まれたかを掘り下げた記事です。オランダ坂を巡った後に長崎食文化の広がりを感じたい人に。

コメント