かつての東北本線には、東北の主要都市へ向かう特急がじゃんじゃん走っていました。

なのに最近はパッタリ見かけない ─ こんな素朴な疑問を抱いた人に向けて、この記事は「なぜ東北から特急が消えたのか?」を、数字と歴史から静かにほどいていきます。

実際、東北本線に定期運行の特急はもうありません。理由はシンプルで、すべて新幹線に置き換えられてしまったから。でも「なぜ全部なくなったのか」は、意外と知られていません。

この記事では国鉄時代の特急網がどう作られ、JRがなぜそれを続けられなかったのか、車内アナウンスくらいのシンプルな長さでご説明します。

読み終えるころには、「東北の特急が消えたのは偶然ではなく、条件的にそうなるしかなかった」と、自然に理解できるはずです。

東北本線にはどんな特急が走っていたのか?

かつての東北本線は東京と東北の主要都市を結ぶ、まさに「長距離特急の大動脈」。

上野駅を起点に、青森駅へ向かう「はつかり」、仙台行きの「ひばり」、盛岡行きの「やまびこ」、黒磯行きの「なすの」が顔をそろえ、さらに秋田の「つばさ」、山形の「やまばと」、会津若松の「あいづ」、また札幌行きの寝台特急「北斗星」などが走っていました。

当時は高速道路や航空路線が今ほどは整っておらず、東北へ行く人も来る人も、基本的にこの線路の特急を利用していたわけです。

当時の上野駅では、ひっきりなしに東北からの特急が到着し、そして再び発車していく。

電光掲示板には行き先がびっしり並び、特急が発車した後の線路には、車体と一緒に上京してしまった雪が落ちている ─。そんな光景こそ、東北本線が「北を動かしていた時代」の象徴でした。

JRはなぜ特急を新幹線で置き換えたのか?

特急を維持できなかった「人口」と「距離」の壁

国鉄の時代、東北へ向かう特急は「とにかく東京から東北各県を結ぶ」ことが前提でした。

しかし民営化によってJRになると、路線ごとの採算を無視できなくなり、また「東北地方特有の条件」が立ちはだかってきました。

東北各地へ特急網を整備することが「どれだけ大変か」、新幹線を例に見てみます。まず東北・山形・秋田新幹線の沿線人口は約969万人(※1)で、総延長(営業キロ)は996km。

1kmあたりの沿線人口は「たったの約9,700人」です。一方の東海道新幹線は、沿線人口が2,947万人(※2)に対して総延長(営業キロ)が515km。つまり1kmあたりの沿線人口が「東北の5倍以上」。

こんな苦しい商圏では、長距離特急を残すより新幹線に一本化して利便性を高める方が現実的。結果として、東北本線の特急網は「消えた」というより「まとめられた」わけです。

※1) 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島(浜通りエリアの人口42万人を除く)・栃木県の人口合計値(本記事執筆時点)

※2) 静岡・愛知・三重・岐阜・滋賀・京都・奈良・大阪・和歌山の人口合計値(本記事執筆時点)

そもそも「鉄道で向かう観光需要」が弱い東北

東北本線が特急を維持できなかったのは、沿線の人口だけでは説明しきれない「目的地としての弱さ」も関係しています。

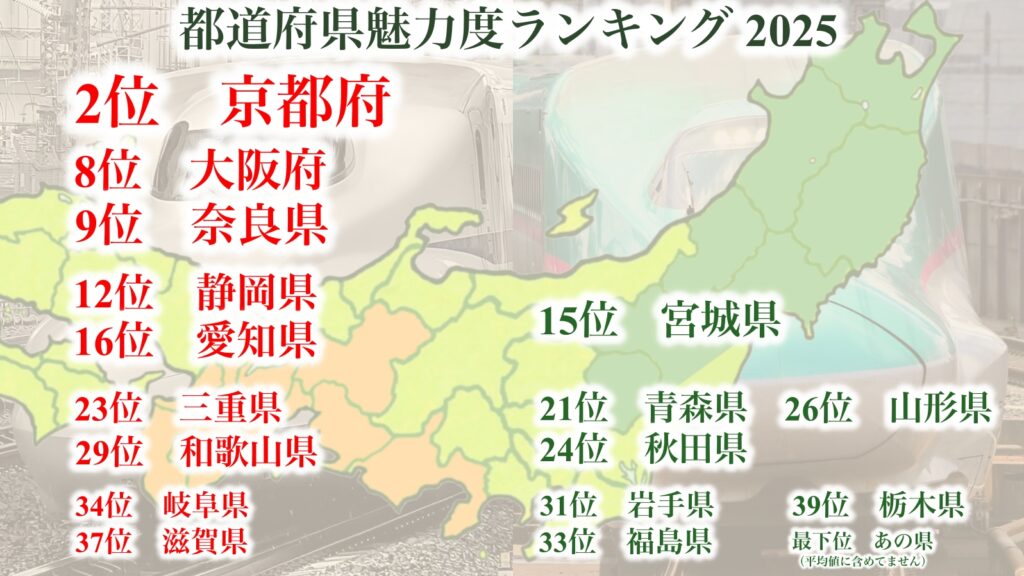

観光や話題性、地域ブランドなどを総合的に評価する「都道府県魅力度ランキング2025」を見ると、東北・山形・秋田新幹線沿線県の平均順位は27位。

一方の東海道新幹線沿線県は平均19位で、そもそも「行ってみたい」と感じる人の母数が違います。観光客数はそのまま「鉄道の需要」につながるため、特急や新幹線の採算に直結する。

さらに東北は都市間の距離が長いわりに、地域同士の行き来がそこまで多くないと言われることもあり、「行く人も来る人も少ない」という環境になりがち。

こういった条件が重なると、特急よりも新幹線に役割を集約した方が、「エモさ以外の面では」全てにおいてメリットがあったと言えます。

魅力度ランキングといえば、やっぱ気になる「ダサい○○」

今回の魅力度ランキングの平均値は、東北・山形・秋田新幹線の主要ターミナルである大宮駅が位置する「埼玉県」をあえて含めずに算出しています。(東京〜埼玉県間で新幹線は利用しないでしょうから)

しかし2025年の「魅力度ランキング」では、その埼玉県が全国最下位という結果になりました。

大宮駅というJR東日本最大級のハブ駅を抱える埼玉県でさえ「この結果」であることを考えると、東北・山形・秋田新幹線が置かれている商圏の厳しさは、数字以上に根深いテーマだと分かります。

こちらは埼玉県が「初めて関東最下位」に沈んでしまった2024年の記事です。気になる方は読んでみてください。

寝台特急ブルートレインが消えてしまった理由

寝台特急が姿を消した背景には、いくつかの要素が重なっています。「北斗星」や「あけぼの」が使用していた24系客車は老朽化が進み、延命には大規模な更新か、新しい客車を開発する必要がありました。

しかし寝台列車は客が横になって乗車する前提なので定員が少なく(一般的なタイプで32名/両)、また機関車の保有コストなども発生するという、JRにとっては「コスパの悪い旧時代的な商品」でした。

航空機の早朝便や高速バスなどが当たり前になるにつれて、長距離を「寝台特急で移動する必然性」も薄れてきます。

北斗星の廃止理由について、表向きは「青函トンネルの保安装置更新によって共用走行が難しくなったから」とされていますが、ビジネスとしてはシンプルで「儲からないからやめた」。

これが一番リアルな理由でしょう。

でも特急は「姿を変えて」今も東北を走っている

かつて東北本線を走っていた特急たちですが、完全に消えたわけではありません。実は山形・秋田新幹線は、新幹線の顔をしていしながらも、法律上は「在来線」です。

これは東北新幹線から分岐した先は在来線区間を走るため、小さい車体幅である「ミニ新幹線方式」を採用したことなどが関係しています。

つまり山形・秋田新幹線は、「在来線特急」みたいなもの。とは言っても、キッチリ新幹線特急料金がかかりますが…。

でも、かつて上野〜黒磯間を結んでいた特急「なすの」などは、普通運賃で乗車できる「湘南新宿ライン(逗子〜宇都宮間)」に置き換えられたとも言えるので、これは「むしろ便利な方向」へ整理されています。

「なくなった」のではなく、時代に合わせて姿を変えただけ ─ そう考えると、東北本線の特急は今も静かに役目を続けているように感じます。

コメント