新木場って何もないの?と思って駅に降りてみたけれど、想像以上に静かで驚いた。

そんな経験をしたことがある方に向けて、新木場の“何もなさ”の正体とその理由、そして実はここでしか出会えない景色や過ごし方をお伝えします。

遊ぶ場所がないのはなぜか、なぜこの街はこうなったのか。その背景を地図と足で読み解きながら、新木場という街の本当の姿に少しずつ触れていきます。

読み終わる頃には「何もない」ことがちょっとだけ愛おしくなるかもしれません。

新木場に“何もない”のは本当か?

駅に降りた瞬間のがっかり感と静けさ

新木場駅に初めて降りた人の多くが感じるのは、「えっ、これだけ?」という驚きです。

3路線(東京メトロ有楽町線・JR京葉線・りんかい線)が乗り入れ、駅構内も立派なのに改札を抜けた途端に広がるのは何となく無機質な風景。ロータリーはあるものの、繁華街のようなにぎわいは皆無です。

人通りもまばらで、駅前に出てすぐ“静かすぎる”印象を受けるでしょう。

都市部の駅としては珍しく待ち合わせスポットも目立たず周囲に商業施設が少ないため、何かしらの目的を持って訪れた人にとっては、肩すかしを食らったような気分になります。

新木場という名前から“都会的な便利さ”を想像して来た人ほど、そのギャップに驚くかもしれません。

「娯楽」は確かにない、でもそれには理由がある

新木場駅周辺には映画館・ゲームセンター・ショッピングモールなど、いわゆる“娯楽施設”が一切ありません。

これは決して街が寂れているからではなく、そもそもそうした施設を建てる“目的”で作られた場所ではないからです。

新木場というエリアは材木業のための倉庫街と港湾物流エリアとして誕生し、その役割はいまも変わっていません。

つまり遊ぶための街ではなく、働くための街なのです。娯楽を期待して訪れた人にとっては、確かに「何もない」と感じるのは無理もありませんが、これは新木場の“都市構造上の必然”と言えます。

駅ナカと飲食はそこそこ便利、それでも物足りない理由

駅周辺には立ち食いそば、ドトール、定食屋、居酒屋、カレーショップなど、働く人向けの飲食店が集まっています。ランチタイムにはサラリーマンでにぎわい、食事処に困ることはまずありません。

とはいえ、それ以上を求めると途端に選択肢がなくなるのも事実です。

「カフェでのんびり過ごしたい」「遊びながら時間を潰したい」といった用途にはあまり向いていません。駅ナカの利便性はあっても街全体に“滞在する理由”が見つからない。

これが「便利だけど、なんか物足りない」と感じさせる要因なのかもしれません。

なぜ新木場はこうなったのか?

“新木場は埼玉と千葉の県境”という鉄道構造の交差点

1988年、有楽町線が新木場まで開業し、同年12月には京葉線も新木場〜蘇我間で開通しました。つまり当初、新木場駅はこの2路線の接続点として設計されていたという経緯があります。

その後、1990年に京葉線が東京駅まで延伸したことで新木場は途中駅のような扱いになりましたが、もともとは“接続のために存在する駅”だったのです。

さらに1996年には、埼京線と直通運転を行うりんかい線が新木場まで延伸。

こうして新木場は有楽町線で和光市(埼玉県)、りんかい線経由で大宮(埼玉県)、京葉線で蘇我(千葉県)を結ぶという、鉄道構造上の“埼玉県と千葉県の接続点”になりました。

そしてその接続点(県境)が東京都にあるという非常に特殊な特徴を持っているのが、この新木場という駅の本質です。

“木場の引っ越し先”としての誕生経緯

江東区の木場は、かつて江戸時代から続く木材流通の中心地でした。

水運で材木を運び、貯木・加工・販売まで一貫して行う町でしたが、都市化とともに安全性や用地確保の問題から移転が必要になりました。

そこで誕生したのが東京湾の埋立地である新木場です。「木場(きば)」の「新しい場所」ということで「新木場(しんきば)」という名が付けられ、1970年代に整備が進みました。

現在でも新木場には多くの材木業者が並び、その名残が色濃く残っています。

ゴミと材木のための人工島=新木場・夢の島

新木場・夢の島は、もともと東京湾の沖を埋め立てて作られた人工島です。北側はかつてのゴミ処分場(現在の「夢の島公園」)、南側は材木業者のための貯木場と倉庫地帯として整備されました。

どちらのエリアも都市の“インフラ”や“裏方機能”のために確保された土地であり、商業施設や娯楽施設を作る余白は最初からほとんど存在していません。

さらに土地の多くは私有地であり、日中は大型トラックやフォークリフトが行き交う物流エリアです。

つまり「遊べない」のではなく、「遊ばせない場所」として作られている。それが新木場という街のリアルです。

でも、“新木場にしかないもの”があった

新木場公園:芝生×釣り×昼寝の静寂エリア

新木場駅から徒歩10分ほど、海沿いにあるのが新木場公園(公式HP)(Googleマップで見る)です。

バーベキュー場が併設されており、予約制で利用可能。訪れたのはゴールデンウィーク中でしたが、バーベキューをしていたのは1組のみで、静かな印象を受けました。

公園の奥には海が見える芝生エリアが広がっていて、日当たりもよくゴロゴロするには最高の場所です。簡易テントを張って昼寝したり、本を読んだりするのにも向いています。

この場所は「釣りOK」の案内板もありますが、訪問時には釣り人の姿は見られず、釣りをした形跡も確認できませんでした。

釣れるかどうかは正直わかりませんが、静かにのんびり糸を垂らすには穴場的な雰囲気はあるかもしれません。

東千石橋:貯木場が唯一見える“働く東京”の特等席

新木場には第一・第二貯木場がありますが、周囲を木材業者の敷地で囲まれているため、一般人が見られる場所は限られています。

そんな中、貯木場の様子を一望できる貴重なスポットが「東千石橋(Googleマップで見る)」です。この橋の上からは、両方の貯木場が視界に収まり、働く東京の裏側を垣間見ることができます。

倉庫への搬入待ちで停車している“お昼寝トラック”が並ぶ姿も印象的で、物流都市のリアリティが感じられます。

静かな川面に浮かぶ材木、無言で休む大型車両たち — 観光地ではない、けれどどこか心に残る風景です。

東京ヘリポート:空を飛ぶ、意外な非日常

新木場南端に位置する東京ヘリポートは、警視庁・東京消防庁・報道機関・民間企業などが共用する本格的な施設です。

訪れた日は数分おきにヘリが離着陸を繰り返しており、その迫力に圧倒されました。ヘリポート脇には見学用のデッキ(Googleマップで見る)も設置されていて、間近でヘリを見ることができます。

男の子であれば間違いなくテンションが上がる場所ですが、大人でも思わず「ヘリだ!」と写真を撮りたくなる非日常感があります。

新木場緑道公園を歩いている最中に頭上を飛んでいくヘリを見上げるのも、新木場ならではの体験です。

歩けばわかる、都市の裏側を見せてくれる緑道

緑と海の橋:車両基地と線路模様のスロープ散歩

新木場緑道公園からアクセスできる「緑と海の橋(Googleマップで見る)」は、鉄道好きなら必見の歩道橋です。

橋の下には東京メトロ有楽町線の巨大な車両基地が広がり、その日の運転を終えた車両が静かに眠っています。

橋の上には線路模様が描かれていて、実際のレール配置と対応しているのも面白い演出です。

車両の動きはもちろん、出庫・入庫の様子をぼんやり眺めているだけでも面白く、時間を忘れそうになります。スロープ式なのでバリアフリーもばっちり。

橋の上から見る電車の“裏の顔”には、どこかほっこりとした情感があります。

ロマンスデッキ:荒川橋梁が絶景だった話

新木場緑道公園の中ほどにある「ロマンスデッキ(Googleマップで見る)」からは、荒川橋梁を真横から一望できます。鉄道橋・湾岸道路・国道が三層に重なるその姿はまさに構造美。

前回訪れた荒川中洲南端よりも、はるかに見応えのある絶景でした。

デッキからは川面も空も広く、また橋を走る電車や車の音が遠くから届くのが心地よく、不思議な解放感を味わえます。

訪れた日は夕方で、ちょうど西日が橋に当たって黄金色に染まっていて、本当に見事でした。新木場の地味な印象をいい意味で裏切ってくれるビューポイントです。

人工渓谷のような森と、駅へつながる終着の道

ロマンスデッキを過ぎると、新江東清掃工場の脇を抜けるルートに入ります。

このあたりでは急に森のような鬱蒼とした緑が広がり、まるで人工の渓谷に入り込んだかのような感覚に包まれました。(Googleマップで見る)

目の前の森と小道の雰囲気が都心にいることを一瞬忘れさせてくれます。整備された小道をそのまま進むと、ふいに視界が開けて新木場駅の北口に到着。

気づけば街へ戻ってきた、そんな不思議な余韻が残ります。ただの遊歩道というより、ちょっとした旅路のように感じられるルートです。

夢の島、それは“都市が夢を見せた場所”だった

夢の島公園:五輪跡地と広すぎる芝生

夢の島公園(公式HP)(Googleマップで見る)は、かつてのゴミ処分場とは思えないほど整備された緑地公園です。

2020年東京オリンピックではパラリンピックのアーチェリー会場(公式HP)(Googleマップで見る)として使用され、その名残も一部に残されています。

とにかく広大な芝生が印象的で整備も行き届いており、レジャーシートを広げて昼寝やピクニックをする人々の姿も多く見られます。

もともとが埋立地だったとは信じがたいほど緑が深くて清潔感があります。スポーツをする人はもちろん、のんびりした時間を過ごしたい人にとっても、ここは都内屈指の「静かな逃避場所」です。

夢の島マリーナ:都心で味わう非日常リゾート感と“犬の散歩道”

夢の島公園の北側には、東京湾に面した「夢の島マリーナ(公式HP)(Googleマップで見る)」があります。クルーザーやヨットがずらりと並び、まるでリゾート地のような景観。

マリーナ前にはレストランもあり、都心ではなかなか味わえないゆったりとした雰囲気が広がっています。訪れた日は犬の散歩をしている人が多く、海辺の風を感じながら歩くには最高のコースでした。

サンセットタイムには海と空のグラデーションが水面に映ってとても美しい光景が広がります。都会の端っこで、思いがけずラグジュアリーな時間を過ごせる場所です。

野球場12面のスケールに圧倒されるラストゾーン

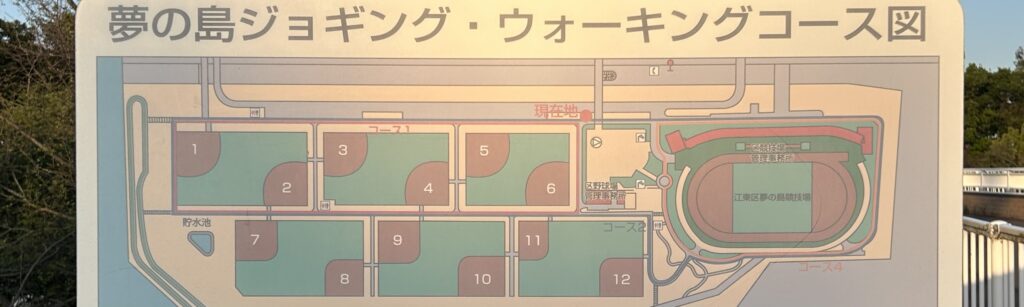

夢の島の西側には信じられないほどの広さを誇るスポーツエリアが広がっています。中でも驚かされるのが12面もある野球グラウンド。(公式HP)(Googleマップで見る)

どんだけ野球すんだよ。という規模ですが、週末には複数の試合が同時に行われていることもあるようです。

そのほかにも陸上競技場、サッカーグラウンドなど、多目的に使える施設が整っており、スポーツ目的の来訪者には理想的な環境です。

ここまで来ると新木場というより「夢の島ワールド」ですが、都市が機能性と開放感を両立させた象徴的なゾーンとも言えるでしょう。

まとめ

「新木場って何もないよね」 — そんな言葉をきっかけにこの記事を読んでくださった方に、少しでもこの街の姿が伝わったなら嬉しく思います。

たしかに新木場には娯楽施設や大型商業施設はありません。でもその背景には都市構造の事情があり、そこにしかない静けさや景色がありました。

埼玉と千葉の県境がまさか東京都の人工島にあるなんて。そんな意外性こそが、この場所の最大の魅力なのかもしれません。

目的がなくてもふと立ち寄って歩いてみると、都市の“余白”にそっと触れられる。新木場はそんな街です。

編集後記

今回は「新木場には何もない?」という、ちょっとしたお悩みに沼にハマってしまった方に向けて書いてみました。

この記事を読んでくださっている方は、新木場で隙間時間ができてしまって、「ちょっと遊べる場所ないかな?」と検索してみたら「本当に何もなかった沼」にハマってしまった方なんじゃないかと想像しています。

ご飯を食べる場所はあるのに、遊ぶ場所がこれほどまでにない駅ってそうそうありませんよね。

実は私も昔からこの新木場の“貯木場の形”が地図上で気になっていて、今回あらためて現地を歩いてみることにしました。しかし…、確かに何もない。それが第一印象。

でも歩いてみるとこの街が“ただの空白地帯”ではないことにも気づかされました。特に夢の島公園は、もともとゴミの埋立地を再活用した空間で、今も商業施設のようなにぎわいはありません。

でもそろそろ都市としての次のステップを考えてもいい頃なんじゃないかなと、現地で肌で感じました。アクセスも良く、立地も悪くない。

新木場沼、そろそろ“脱出フェーズ”に入ってもいいのかもしれません。

コメント