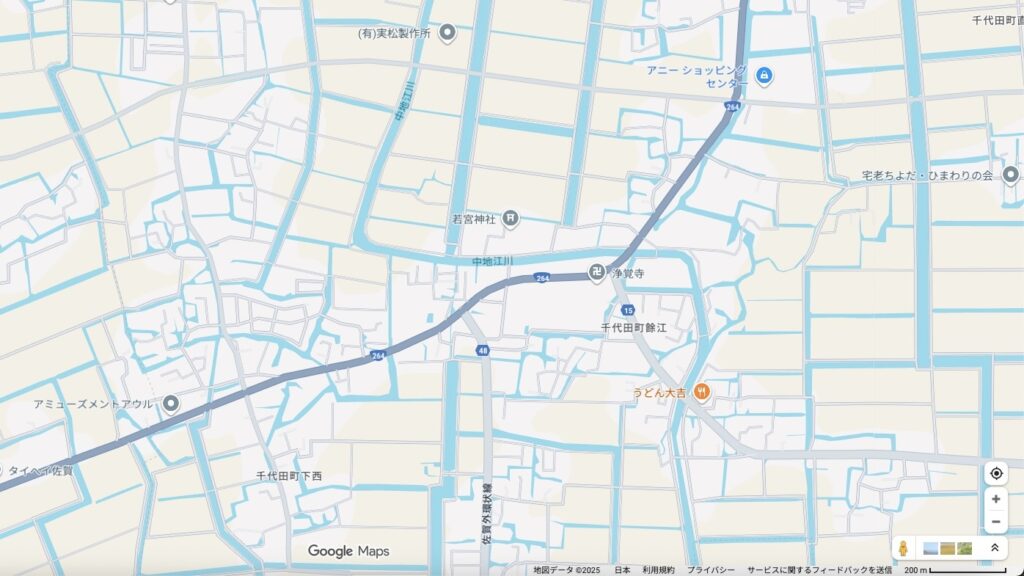

佐賀平野を歩くと、やたらと水路が多いことに気づきます。しかもそのどれもが、ただの用水路とは違う、不思議な雰囲気をまとっている。これ、地元では「クリーク」と呼ばれる独特の水路です。

また筑紫平野の柳川では、クリークを使った川下りが観光名所になっていたりと、水路との付き合い方にも地域性が見えてきます。

ではなぜこの地域にだけ、これほど多くのクリークが存在するのでしょうか?

この記事では佐賀平野を含む筑紫平野にクリークが発達した理由を、地理・歴史・暮らしとの関係からひもといていきます。

佐賀平野に広がるクリークとは何なのか?

クリークって何?― 干拓地を支える毛細血管

佐賀平野に広がるクリークは、水の逃げ場が少ない平地に生まれた人工の「水路兼ため池」です。

この地域には「農業用ため池」を作れるような高台が近くになく、川も高低差のない平野をゆっくり流れるため、田んぼに引くほどの水流がありません。

つまり川の上流から水を引いたり、余分な水を下流に流したりするのが難しい。しかも干拓で土地の一部は海面より低くなっているため、田んぼの水も簡単には排水できない。

そこで田んぼや住宅のそばに細い水路を無数に張り巡らせる、という策が考案されました。田んぼから排水した水はその場で溜めておき、次に使うときはそこから再利用するという循環の仕組み。

これがクリークです。この仕組みは、まるで土地に張り巡らされた毛細血管のように、佐賀の暮らしと農業を支えています。

筑紫平野と佐賀平野で異なるクリークの役割

筑紫平野にあるクリークは、地域ごとに役割や姿が大きく異なります。

特に佐賀平野(筑後川より西側)では、干拓によって海面より低くなった土地を守るため、排水と給水の両方をまかなう細いクリークが無数に張り巡らされました。

一方で、同じ筑紫平野にある柳川周辺(筑後川より東側)では、クリークが水運の手段として使われてきた背景があります。

ここでは人や物を舟で運べるよう、幅や深さに余裕のあるクリークが町の構造と一体化しています。

つまり同じ筑紫平野に属していながらも、暮らしの形や土地の成り立ちによってクリークの使い方は大きく違う。佐賀は農業と水管理、柳川は交通と城下町。

それぞれの地域が必要とするかたちに合わせて、クリークの姿も役割もまったく違ったものになっています。

農業用水路とクリークの違いと見分け方

佐賀の街を歩いていると、田んぼや道路沿いに水路が張り巡らされているのが目に入ります。

ただこれが農業用水路なのかクリークなのか川なのか、見た目だけで区別するのは非常に難しく、実際ほとんどの場合は違いがわかりません。

農業用水路は田んぼに給水するために使われる一方で、クリークは給水と排水の両方に使われる上に、さらに水をためておく機能まで持っています。

また田んぼにはポンプで水を汲み上げる仕組みが前提となっていて、それもクリークの特徴のひとつ。ただ実際にそれを見て判断するのは簡単ではなく、どちらも同じような形状をしていることがほとんどです。

流れが見えないような水路はクリークである可能性が高いですが、明確な線引きはできません。つまり、見分け方はあってないようなものです。

なぜ佐賀平野にクリークが作られたのか

干拓によって農業排水が難しくなったから

佐賀平野の広い農地は、もともと海や湿地だった場所を干拓してつくられた低地です。こうした場所では、雨が降ったときや田んぼから出る水を自然に排水するのがとても難しくなります。

特に海抜が低い場所では、水が自然に流れる方向を確保できないため、排水が滞りやすくなりがち。そこで活用されてきたのがクリークです。

田んぼから出る水を一時的にため、タイミングを見てポンプを使って排水機場から海や川へ流すという仕組みが整えられました。

地形の力だけでは排水が追いつかない佐賀平野では、人工の水路を張り巡らせて、農地全体の水をコントロールする必要があったわけです。

干拓で生まれた土地を守るために、クリークはあらかじめ組み込まれた仕組みとして整備されてきました。

有明海の潮位差が水管理を難しくしたから

佐賀平野の水管理を難しくしている原因のひとつが、有明海の大きな潮の満ち引きです。

ここでは干潮と満潮の差が6メートル近くになる日もあり、満潮時には海の水が内陸側に押し寄せてくる場面もあります。

加えて佐賀平野は高低差の少ない平坦な地形で、自然に排水するのが簡単ではありません。つまり海に水を流したいのに、時間によっては水が戻ってくる力の方が大きいということ。

そのため、ここではいつでも自由に排水できるわけではありません。タイミングを誤れば、逆に海水が流れ込んで来る。こうした条件の中で使われてきたのがクリークです。

排水できない時間帯には水をためておき、潮が引いたタイミングでまとめて海へ流す。そんな仕組みによって、クリークは佐賀平野の水管理を支えています。

治水と農業を両立させる必要があったから

佐賀平野では「洪水を防ぐ治水」と「農業用水を安定して確保する」という、ふたつの課題を同時に乗り越える必要がありました。

大雨が続けば街を浸水から守る対策が求められ、逆に雨が少ない時期には田んぼに使う水をどう確保するかが課題になります。

このふたつは正反対の対応が必要になるため、どちらか一方に偏ると「両立」が難しくなる。そんな中で活躍してきたのがクリークです。

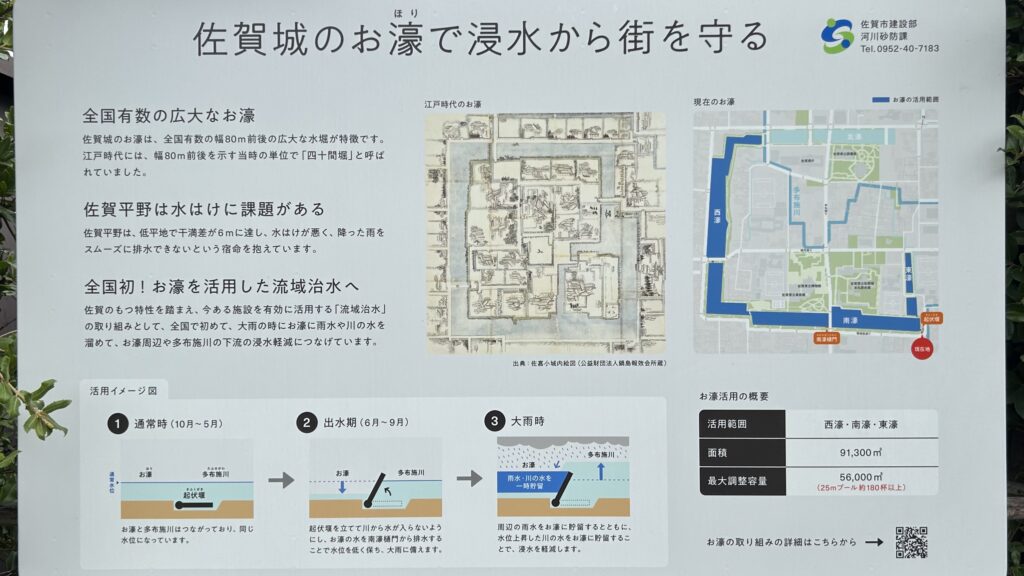

水が多いときは「調整池や排水路」として、水が足りないときは「ため池」として使えるよう整備されてきました。さらに佐賀城のお堀も街中の水を一時的にためる「調整池」として機能。

これは全国で初めての試みだそうです。つまりクリークとお堀を含む水路網が、佐賀平野の農業と暮らしを今も支えているわけです。

クリークと共に生きる佐賀の人々

水辺が隣にあることで得られる暮らしの恩恵

佐賀の街を歩くと、住宅や学校、田畑のすぐそばにクリークが流れている景色があちこちに見られます。

ここでは水辺の風景が街の中に自然と入り込んでいるので、まさにクリークが生活と地続きになっているといった感じ。

またクリークにはモツゴやイトモロコ、メダカ、スジエビなどがすみついていて、生きものと触れ合える場所としての役割もあります。

かつては、そうした魚やエビに触れて遊ぶ子どもたちの姿が見られたこともあったかもしれません。

現在ではそんな光景はあまり見かけなくなったものの、静かな水面に揺れる草や、小さな生きものの気配があることで、街の中でも自然との距離を近く感じることができる。

暮らしの中に「水辺のゆとり」を生んでいるのが、クリークのもう一つの顔です。

身近すぎる水辺がもたらす大きなリスク

クリークは佐賀平野の暮らしに溶け込んでいますが、身近な場所にあるからこそ、油断できない一面もあります。

たとえば学校の周辺や大きな通り沿いでは、ガードレールや柵が整備されている一方で、農地のあぜ道や住宅地の私道沿いなどでは、囲いのないクリークも今なお見られます。

そうした場所では、小さな子どもが誤って足を滑らせたり、車両が脱輪してしまうおそれも否定できません。

特に雨のあとや排水機場が動いている時間帯は水の流れが速くなり、見た目以上に危険な状況になることもあります。

それでもこの地域ではクリークを無理にふさぐのではなく、共に暮らすものとして受け入れてきました。クリークは便利である一方で、身近すぎる水辺としての注意も必要な存在というわけです。

誰も気にしない「当たり前な日常の風景」

佐賀平野では、通学路や買い物の道すがらにも無数のクリークが流れています。それは「どこにいても視界にクリークが写り込んでいる」と言っても大げさではないほど。

でもそんな光景も、佐賀の人にとってはいつもの日常。住宅街や学校のすぐそばをクリークが流れていても、「あぶない!」といった看板を見かけることは殆どありません。

つまりそれだけ暮らしに深く根づいていて、わざわざ意識するような存在ではないということ。

佐賀の人にとってクリークは「洗面所の蛇口」と同じくらい、あって当たり前で、特に気にするものでもない。

だからきっと他の街に行っても、「なぜこの街にはクリークがないんだろう?」と疑問に思うことさえないかもしれません。それくらい、クリークは静かに暮らしの風景に溶け込んでいました。

佐賀に根付いた「静かな実利主義」

筑紫平野は循環型・佐賀平野は排出型の心臓

同じ筑紫平野に位置する柳川と佐賀では、クリークのあり方が根本から違います。柳川では舟が行き交う太いクリークが町を巡り、柳川城を中心に水と物流が循環する仕組みが築かれました。

米や日用品を積んだ舟がクリークを行き交い、水運と城下町が一体となって機能する。つまり柳川のクリークは、まさに「動脈と静脈」のような存在でした。

一方の佐賀では、干拓で生まれた低地に排水と再利用の仕組みが求められ、田んぼの隙間を縫うように細い水路が無数に張り巡らされました。

太い水路ではなく、無数のクリークを張り巡らすことで、必要な水を必要なだけ調整する構造。つまり佐賀のクリークは、「毛細血管」のように水の出入りを支える仕組み。

このふたつの地域では、クリークとの向き合い方もまったく違います。

「映え」より「実」を取る佐賀の実利主義

佐賀では観光のために「映えるだけ」のシンボルをつくることはほとんどなく、必要なものを必要なかたちで整えるという、実利的な姿勢が地域に根づいています。

たとえば東よか公園にある「東よか干潟ビジターセンター展望台」。

干拓地をアピールする場面では「オランダ風車型の展望台」を建てる自治体もありますが、佐賀ではそうした演出に頼らず、展望台としての機能性を重視した設計が選ばれました。

最上階へはエレベーターで上がれ、展望フロアは360度ガラス張り。空調も完備され、季節や天候にかかわらず快適に過ごせるつくりです。

さらにバルコニーから干潟を眺めることもでき、望遠鏡は無料で利用可能。見た目よりも使いやすさに重きを置く ─ その判断に、佐賀の合理性と実直さがはっきりと表れています。

「結果で語る」佐賀藩スピリット

佐賀の実利主義の背景には、江戸時代から受け継がれてきた「佐賀藩の気質」があるように感じます。

幕末の佐賀藩は西洋の科学技術や兵器の導入に積極的で、教育や医療の制度にも早くから取り組んでいました。でも彼らは静かに成果を積み重ねていく姿勢を貫き通し、それを声高に誇ることはしなかった。

この考え方は現代にも通じるものがあり、西九州新幹線をめぐる議論でも佐賀は表立った誘致合戦に乗ることなく、「本当に必要かどうか」を重視して冷静に判断を下しています。

地元にとって意味があるかを大事にする。その姿勢は、クリークのような「地味でも実用的な仕組み」を黙々と整えてきた、佐賀藩の精神にもつながっている。

現在もクリークが残るのは、派手さではなく「結果で語る」佐賀のDNAが生きているからかもしれません。

新幹線が通らないのも「佐賀らしさ」の一つ

西九州新幹線の議論では、佐賀が一貫して「必要性」を冷静に見極めた姿勢を貫きました。派手さよりも現実を優先する判断は、クリークの整備に通じる「実利主義の土地」らしさ。

なぜ佐賀が誘致に慎重なのか、その背景をより詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

「地味かわ佐賀」のクリークをスイーツ視点で見てみる?

佐賀のクリークは、実用性だけじゃなく「風景としての甘さ」も持っています。水と田んぼの層が抹茶プリン、干潟はチョコ、お堀はミラーケーキ ─。

そんな「スイーツ目線」で佐賀の景色を読み解いた記事もあるので、よければぜひこちらもどうぞ。見慣れた風景が、ちょっと甘く見えてくるかも?

まとめ:あの坂をのぼれば、クリークが見える

東よか公園を目指して、佐賀駅でレンタルした自転車で片道12キロの道のり。

最初は住宅・田畑・クリークが混在する「城下町の水路地帯」を抜け、やがて人の住まない一直線の水田地帯に入っていきます。

大型機械が入れるよう区画整理された干拓地には人影もなく、視界いっぱいに田んぼと空。あの地平線まで行けば、有明海が見える ─ そう思って、無心でペダルをこぎ続けました。

ところがその地平線にようやく近づいたと思ったら、道は明らかな上り坂。「海岸線なのに上り坂?」という違和感を抱えたまま登り切ると、そこに海はなく…さらにその先に「次の地平線」が現れます。

「???」─ なるほど、干拓は段階的に行われるため、私は今まで「過去の海岸線」を「現在の海岸線」だと信じ込んでいたようです。

でもそう気づいたときには、振り出しに戻されたような気分で、また次の地平線に向けて無心でペダルをこぎ続けていました。周囲にはきれいに整備された水田と、ピカピカのクリーク網。

佐賀で土地をつくるということは、クリークを掘るということ。それは水道や道路と同じく、「暮らしのインフラ」として根づいているのだと実感しました。

もし観光で東よか公園を訪れる方がいれば、タクシーのご利用をおすすめします。

自転車は…本当にキツかった。

この記事では二つの地域におけるクリークの違いをわかりやすく伝えるため、「佐賀=農業」「柳川=水運」という形で整理しています。ただし実際の柳川エリアは水運のクリークだけでなく、農業を支える細かなクリークも数多く残っています。

コメント