すき焼きに豚肉を使ったら「ありえない」って言われた ─ そんなモヤモヤを抱えている人へ。

この記事は豚肉すき焼きが「まずい」「貧乏くさい」と見られてしまう理由を、味覚ではなく文化の文法から解き明かします。

そもそもすき焼きは料理ではなく、明治時代に生まれた「牛を食べるための儀式」だったという視点から、豚肉を使うことがなぜ違和感を呼ぶのかを読み解きます。

そして最後には、豚肉ですき焼きを作っても「文句を言われないとっておきの秘策」をご紹介。食卓の小さな違和感を、文化の発見に変える記事です。

すき焼きは料理ではなく「儀式」だった

明治の「牛を食べる勇気」から始まった物語

明治のはじめ、日本人にとって牛肉を食べるのはちょっと勇気がいることでした。それは長い間、仏教の教えによって「動物を食べることは良くないことだ」とされていたから。

しかも日本人にとって、牛は田んぼを耕す仲間のような存在。食べるなんてとんでもない!という感覚がありました。

でもそんな時代、明治政府が「文明開化の象徴」として「さあ食え!ほら食え!」と広めようとしたのが「牛鍋」。いまのすき焼きの原型です。

その結果、牛を食べると「トレンディーな人」「西洋みたいでナウい暮らし」といったイメージになり…、食卓で牛肉を出すことが「映え」になっていきました。

つまり、すき焼きは当時の人にとって「うちはもう文明開花しちゃってるぜ!」という、ちょっとウザめなアピールだったとも言えます。

焼いて煮て卵で冷ますという不合理な美しさ

そんな「すき焼きの作り方」ですが、料理として見てもかなり不自然です。まず肉を焼き、次にそれを煮て、熱々の肉を溶き卵で冷まして食べるという…。

焼き物なのか煮物なのか、ホットなのかアイスなのか、さっぱり分からない。実はこんな「一見非効率な作り方」こそが、すき焼きを「儀式」として成立させてしまう本質です。

家族一同が鍋を囲み、「家族の長」が肉奉行となって皆に肉を振る舞う。

家族の食卓という「秘境の村」に集まった者たちは、きっと「今日は特別な日だ」と感じているに違いなく、それは味よりも「その場の雰囲気を食べている感覚」に近いハズ。

皆が火の前に集まり、順番に肉を取り、卵を割り、ゆっくりと会話しながら食べる。つまり「すき焼き」は、料理というよりも「祝祭」に近い感覚なのかもしれません。

すき焼きに豚肉を使うと「文法が崩れる」

牛は祝祭で豚は日常という無意識の壁

牛肉は「ごちそう」、豚肉は「いつものおかず」─そんな感覚を持っている人は多いかもしれません。すき焼きは実際、昔から「特別な日のごちそう」としてのポジションでした。

だからこそ、そんな祝祭料理に豚肉を使うと「えっ?」と思われてしまいがち。これは値段や味の問題ではなく、どの食材をどんな場面で使うかという「場面ごとのイメージ」が関係しています。

例えばクリスマスパーティーで、七面鳥の代わりに「ジャパニーズ焼き鳥」が出てきた時のイメージに近いかもしれません。

また結婚式の披露宴や会社の忘年会などで「手酌酒はダメ!」とはよく聞きますが、上司や年長者に缶ビールでお酌するのって、ちょっと違和感がありませんか?だから未だに瓶ビールもあるわけです。

「手酌酒はダメ」って誰が決めたの?

すき焼きの「豚はNG」と同じように、飲み会の場でも「それ、マナー違反!」とされる場面があります。

中でも代表的なのが「手酌酒問題」。実はこの文化的な圧も、「無意識の文法」から来ているのかもしれません。気になる方は、ぜひこちらも合わせてお読みください。

それでも豚のほうが美味かったという現実

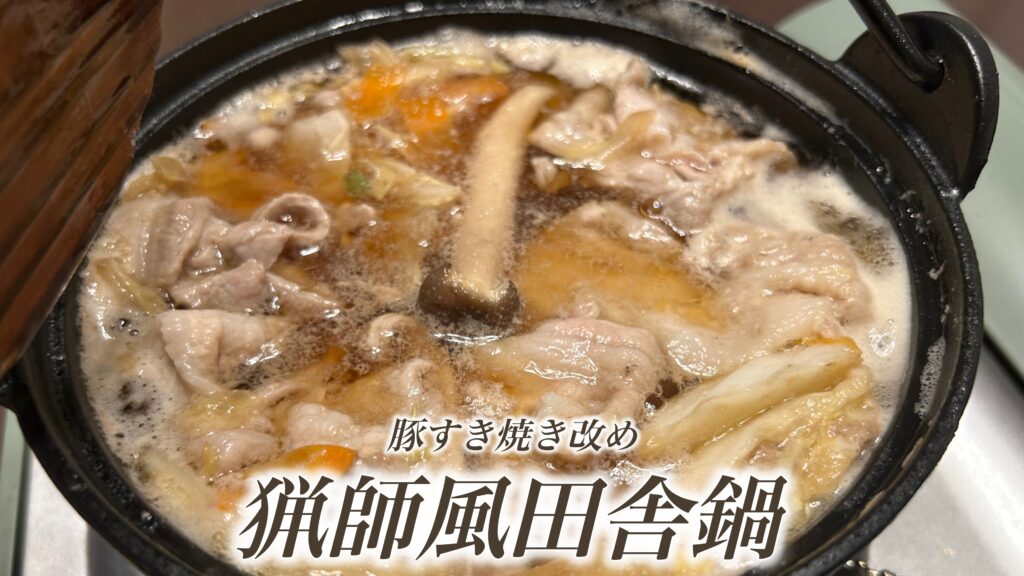

と言っても…、私自身は「豚派」です。今回も実際に豚すき焼きを作ってみましたが、脂の甘み、やわらかさ、煮込んだときの出汁との相性など、どれをとっても「豚さんカンペキ」と言いたいほど。

確かに昭和・平成初期に小学生だった私にとって「豚は安っちい肉」という印象もありました。でもそれは「もう過去の話」。今の豚肉は想像以上にクオリティが高い。

現代っ子のうちの娘などは、「牛より豚の方が好き」だったりします。

そもそも牛の場合、普段使いでは価格的にも外国産を買うことが多くなりがち。でも豚なら「国産の良質なブランドポーク」が手軽に購入できる。この差は地味に大きいと思います。

とはいえ…、「豚でいいや」っていうのは家族だけで食べる場合の話。客人を迎える場合に、「豚で!」というわけにはいかないでしょう。

もう豚が「すき焼き」を名乗る必要はない

豚すき焼きが名前を変えれば偏見は消える

我が家の場合、家族はみんな「豚」なので問題ありませんが…、一人でも「牛派」がいた場合、「豚すき焼き」は面倒な家庭内トラブルを引き起こします。

きっとその人は「すき焼きは牛肉で作る料理である!」という思考で凝り固まっている状態。

でもそれに対して「豚すき焼きの良さ」を説くのは、「クリパに焼き鳥が適切か?」を議論することと同じくらい不毛なこと。

でもその人が家族ならば、「牛肉でおもてなしする」必要もありません。つまり、その人の違和感を取り去ってあげるだけでいい。

ならば「すき焼き」という看板を下ろしてしまうのが、一番手っ取り早い方法です。豚すき焼きではなく…「猟師風田舎鍋ですっ!」などといえば、その人もスッと腹落ちするハズ。

ちなみに、我が家ではあえて「山賊鍋」と呼んでいます。山賊好きなので。

「焼いてない山賊焼き」から学べる名前の柔軟さ

名前と中身がズレていても、文化や土地に馴染めばそれが「正解」になることもあります。たとえば信州名物の「山賊焼き」も、実はほとんどが揚げ物。

でもそれでいいんです。料理の名前は、意味より「場面」で生きてるのかもしれません。

すき焼きというアベコベから豚を解放しよう

では最後に、「すき焼き」の由来を知っておきましょう。

何でも好きなものをブッ込んで焼くから「すき好き?」と思われがちですが…、実際には農作業に使う鋤(すき)を鉄板代わりにして、野外で魚や肉を焼いた即席料理が発祥なんだとか。

つまり本来は「野外で焼く即席料理」でしたが、明治政府が広めようとした「牛鍋」と融合して「屋内で焼いて煮る贅沢料理」として定着した。

そして時は流れて令和。すき焼きが「家庭料理」となった今でも、すき焼き界で「豚」はイマイチ受け入れてもらえない。でも豚も黙って指をくわえて見てるだけではないようです。

今までステーキといえば牛肉の一人勝ち市場でしたが、最近はポークステーキ専門店が登場し、しかもそれが大人気。

「すき焼き」がダメなら「ステーキ」を。豚さんにもぜひ、頑張ってもらいたいところです。

おわりに:すき焼きに卵をつける理由とは?

すき焼きといえば、溶いた生卵に肉をくぐらせて食べるスタイルが定番です。でも実は、「その理由は意外と曖昧」。

よく言われるのは、甘じょっぱいタレをまろやかにしてくれるから、あるいは熱さを和らげるためといった「機能的な説」。

または牛肉の臭みを消してくれるから、口当たりが良くなるから、その方が粋だからといった「キザっぽい説」も。でも当時の卵は高級品。そんな理由で使うのか、ちょっと違和感があります。

私が思うのは、牛を食べることにまだ抵抗があった時代、その罪悪感を和らげるために「牛肉を卵でコーティング」して食べたのではないかと。

また命をいただく事への感謝を込めて「卵にもどって、また生まれ変わっておいで」という気持ちがあったのでは?─ という、ちょっと切ない想像をしてしまいます。あくまで私の考えですが…。

コメント