「大阪・関西万博は中止になるのでは?」という声を最近よく耳にします。環境問題をめぐる混乱や運営への批判、そして“なんとなく不安”という空気。

そうした中で「本当に継続する意味があるのか」と感じる人がいても不思議ではありません。ですが実際に現地を訪れた私は、ある意味で確信しました。この万博は、絶対に中止にはならない。

なぜなら、そこにあったのは“理想の祭典”ではなく「止められない事情」で動いている巨大な仕組みだったからです。

きれいな言葉よりも、もっと別の力が会場を動かしている。この記事では、現地で体感したその空気と構造について率直に書きました。

「止まるかもしれない」ではなく、「なぜ止まらないのか」を考えること。いま一番リアルな問いは、そこにある気がしています。

大阪・関西万博は「未来」じゃなく「演出」だった

企業広告を“金払って見せられる”異常な構造

大阪・関西万博の会場を歩いて最初に感じたのは、展示の多くが企業や国の“広報ブース”だということです。

企業ロゴが大きく掲げられたパビリオンに並び、たどり着いた先で目にするのは「私たちの未来ビジョン」と題したプレゼンやSDGsへの取り組み報告。

内容はプレスリリースを拡張したような印象で、正直なところ驚きも発見もありません。来場者はチケット代を払ってそれを見て回っている構図であり、冷静に考えるとかなり異常です。

企業は宣伝できて、行政は実績を作り、一般市民は“お客様”ではなく“動員された支援者”のような扱いを受けます。

一般市民は未来を見るどころか、広告を見るためにお金を払うという仕組み自体がもっとも“未来感”のない構造だと感じました。

展示の内容は“手堅い既視感”ばかりで驚きがない

各国のパビリオンを巡って感じたのは、“手堅くまとめました感”の強い展示ばかりだったということです。

環境や再生可能エネルギー、医療テクノロジーなどテーマはそれっぽいのですが、構成や演出は“先端っぽい資料館”の延長にしか見えませんでした。

むしろ無料のIT展示会やアートイベントのほうが、展示方法や導線に工夫が凝らされていて面白いと感じました。

サステナブル、共生、いのち…どれも重要なテーマではありますが、観客をワクワクさせるような“想像の余白”が足りません。

“未来”というより、“何度も見せられてきた未来”をもう一度なぞられているような感覚でした。

体験より“予算消化の正当化”が目立ってしまう

万博という大規模イベントに期待されるのは、“誰も見たことのない未来”を体験できる驚きです。

しかし実際の展示では、その多くが「体験のための空間」ではなく「予算を使った実績」を見せるための箱物のように感じられました。

巨大な建築、過剰な装飾、最新技術による演出など、確かに見栄えはしますが「ここでしか得られない」と思える内容はほとんどありませんでした。

“未来を見せる”というより、“お金をかけた痕跡を残す”ことが目的のようにすら感じられます。

結果として市民が得たのは“未来の体験”ではなく、“イベントのために金と時間を差し出した感覚”だったのではないでしょうか。

夢洲=“夢”じゃなく“後始末の島”だった

元・ゴミ処分場に“未来の皮”をかぶせた土地

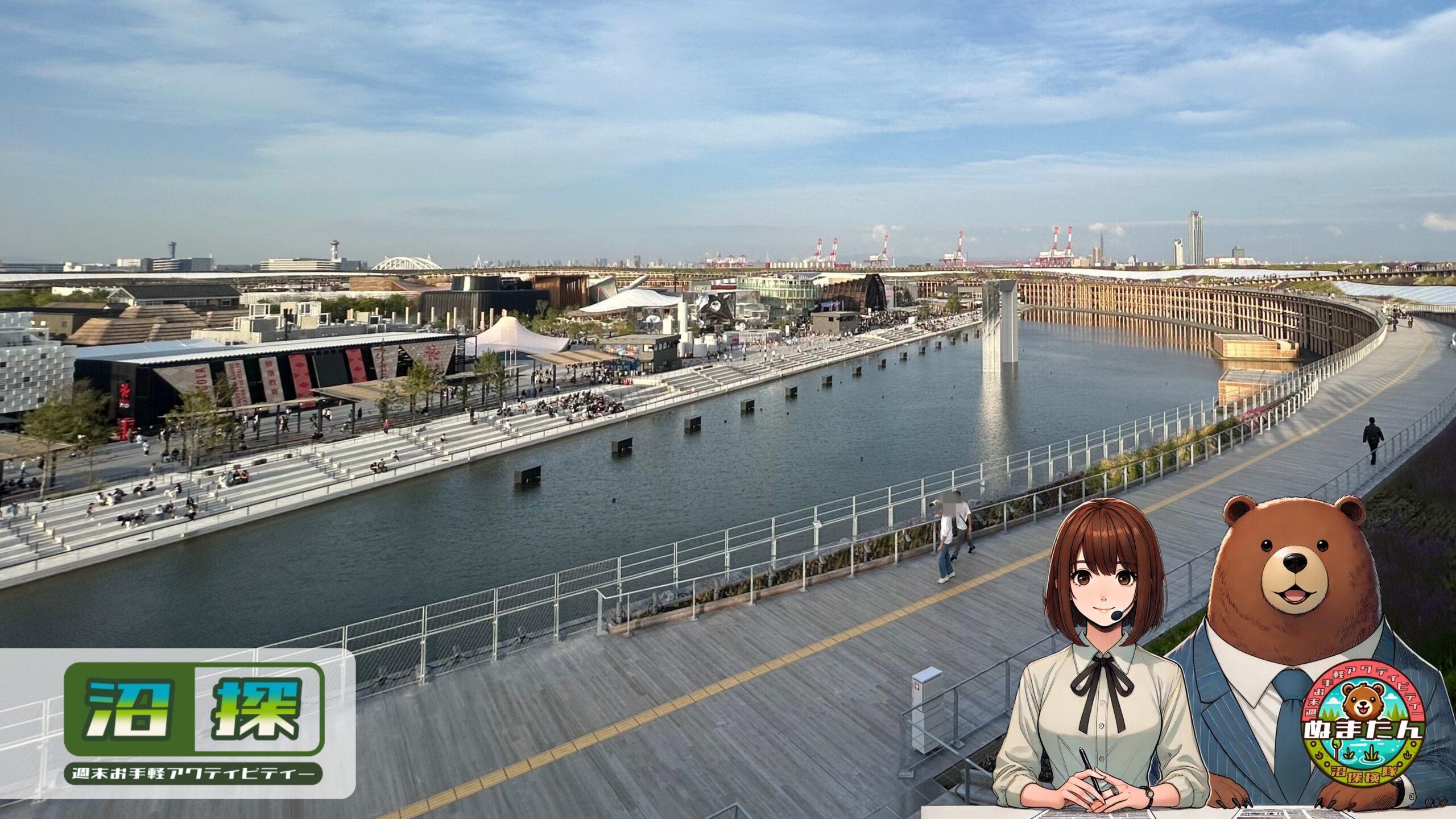

大阪・関西万博の開催場所である夢洲(ゆめしま)。この夢洲という名前からは前向きで明るい印象を受けますが、実態はまったく異なります。

この場所は建設残土や都市ゴミを埋め立てて造成された“元・最終処分場”です。かつてはテクノポート計画や五輪誘致、IR構想など数々の“夢”が持ち込まれては頓挫してきた大阪の未成地帯。(参考)(参考)

それらの構想がことごとく失敗し、放置された末に残ったのが夢洲です。大阪・関西万博はその“在庫処分”を成立させるためのパッケージに見えてしまいます。

つまり「未来の島」ではなく、「過去の片付け場所」。そこに「いのち輝く未来社会」というテーマを貼ったところで、この土地の履歴まで上書きできるわけではありません。

整地名目で動く巨額建設費と“都合のいい未来”

夢洲に万博を誘致した背景には、「整地」と「再開発」という現実的な都合があります。

会場建設費はすでに2,000億円を超え、加えてインフラ整備や交通関連の費用も膨大です。これらが「未来のため」という名目で動いていることに、違和感を覚えずにはいられません。

本来であれば行政が責任を持って処理すべき地域の課題に対して、国民全体の財布と注目が動員されている構図。

「未来」という言葉はコストを正当化し、事業を推進するための免罪符のようにも見えてきます。

来場者が「未来を見に行く」と思って足を運んでいるあいだに、実際には“地元の後始末”を手伝わされていた。そんな裏側にどれほどの人が気づいていたでしょうか。

「夢洲」というネーミングが皮肉に聞こえる理由

「夢洲(ゆめしま)」という地名を聞いて、ふと東京の「夢の島(ゆめのしま)」が頭に浮かびました。

夢の島も元々はゴミの埋立地。ハエの大量発生や悪臭被害など、都市が抱える“現実の終着点”としてつくられた場所でした。

現在は整備されて公園になっていますが、その過去が消えたわけではありません。そして大阪の夢洲もまた、建設残土や都市ゴミで造成された人工島です。

そこへまるでイメージを上書きするかのように“夢”の文字が与えられている。人は見たくないものを覆うとき、きれいな名前を付けたがるものです。

東京にも大阪にも、「夢」という名のゴミの島がある。この偶然に妙な因果と皮肉を感じてしまいます。

これは万博じゃない。“未来風ブランディング詐欺”だ

展示も食も“主催者都合”で最適化されている

現地で目にした展示や導線、提供される飲食サービスの多くは来場者の快適さや興味よりも“主催者側の都合”に合わせて設計されているように感じました。

チケット収入、飲食収益、物販売上 ─ どれも収益構造は整っていても、動線からは“楽しませたい”という意図があまり見えてきません。

展示ブースもガイドも丁寧ではありますが、安全で無難な構成が中心で尖りや遊び心がほとんど感じられません。

食事に関しても価格と内容のバランスが悪く、長い待機時間が目立ちました。大阪という“食の街”で、ここまで“食べたいと思えないもの”が並んでいるのは異様です。

この場所は“未来の見本市”ではなく、“主催者にとって都合のいい完成形”をなぞるための場に見えました。

大阪色も地元文化も“均質な中庸”に飲まれている

会場全体を歩いても“大阪らしさ”を感じる場面はごくわずかでした。

各国のパビリオンにはそれぞれの国の雰囲気が反映されていましたが、開催地である大阪の存在感は全体に希薄で、中心に据えられている印象がありません。

せっかく地元には独自の食文化や笑いの文化があるにもかかわらず、それが積極的に打ち出されているようには感じませんでした。

むしろ会場全体が“国際イベントっぽさ”を優先しすぎた結果、どの都市でも開催できそうな均質で中庸な空間に落ち着いていたように思います。

大阪で開催する意味が伝わらない構成では、地域がただの舞台装置として扱われているような感覚が残ってしまいます。

万博跡地”という看板を残すための巨大な演出装置

夢洲は、もともと使い道のないゴミの島でした。オリンピックもIRも頓挫した“負の遺産”を、大阪・関西万博は「未来の舞台」として再ブランディングしたのです。

そのために巨額の予算をかけ全国から人を集め、“未来の祭典”という物語を演出してきました。しかし本当に必要だったのは展示や体験ではなかったのかもしれません。

必要だったのは「ここは万博跡地である」という事実。それが土地の価値を引き上げ再開発の名目となり、不動産価値を支えるストーリーとして機能するからです。

そう考えると、私たち来場者はその物語を完成させる“数”として動員されていたとも言えます。大阪・関西万博は「夢洲の価格を塗り替える」ための、壮大な演出装置だったのかもしれません。

現地で気づいた“表に出ない搾取の構造”

飲食価格が高い理由は、“大屋根建設費”の転嫁

大阪・関西万博の飲食価格は明らかに割高です。その背景にあるのが、会場インフラに投入された巨額の“演出費”だと感じました。中でも象徴的なのがギネス認定された木造建築“大屋根リング”。

未来とは関係のない巨大な環状オブジェに国内の森林を切り倒してまで資材を集め、メディア映えとギミック性を優先したように見えました。

こうした莫大な建設費を全て税金で回収することはできないため、ブース料やテナント費に転嫁されていきます。

そして結果として食事代が高くなる。来場者は食べるたびに、知らないうちに“木のツケ”を払っている構図です。

SDGsを掲げながら木を切り、資源を使い、その費用をメシ代に混ぜる ─ それが今の“サステナブル”の実態なのかもしれません。

万博開催によって急増した“アンケート詐欺営業”の実態

新大阪駅や会場周辺では、“1分だけアンケート”と声をかけてくる営業勧誘が複数見られました。実態は保険や投資を目的とした個人情報の収集。

大阪・関西万博によって観光客が増えることを見越し、特に新大阪駅の新幹線改札前では観光客を狙った“ターゲティング型の声かけ”が頻繁に見られました。

私も実際に応じてみましたが、すぐに職業や年収、資産状況、将来の不安といった内容に話が移り、連絡先の聞き出しが始まります。

こうした営業行為には絶対に応じないことをおすすめします。私自身も「個人情報に関する内容にはお答えできません」と伝えたところ、それ以上は深追いされずに引き下がってくれました。

現地ではこうした“非公式な搾取”にも晒されている現実があることを、ぜひ知っておいてほしいです。

市民の支出が“誰かの成果”に変換される構図

会場に足を運んだ人たちはよく言います。「まあ、大阪にはお金が落ちてるだろうね」。その通りです。

全国から来た観光客がチケットを買い、食事をし、土産を買い、ホテルに泊まる。金は確かに動いています。ただその流れの先で“誰が得をしているのか”を考えたとき、不意に冷めるものがありました。

地元に人を呼び経済を回したという成果を背景に、自分の政策や立場を正当化しようとする人がいるとしたら ─ それはもはや未来のためではありません。

市民の財布を通して政治的成果を“買っている”ようにすら見える。万博とは金の流れに乗って“見えない評価”を集める装置にもなり得るのだと感じました。

まるで“仲良くもないヤツの結婚式”みたいだった万博

祝う理由もないのに、ご祝儀だけは払わされる構造

夢洲の整地や再活用という課題は、本来大阪のものだったはずです。でもそれを“万博”というイベントで全世界に広げてしまったことで、いつの間にか私たちも「参加者」になっていました。

「未来の祭典」という言葉で全国から人を集め、チケット代や宿泊費、飲食代まで、すべて“お祝い”の名目で自腹を切らされる構造です。

でも実際は地元の問題を全世界でカバーする仕組みになっていただけかもしれません。

これはまるで、あまり親しくもない人の結婚式に呼ばれ、祝う理由もないのにご祝儀だけ渡して帰るような感覚でした。

演出は豪華でも、財布と感情が空っぽで終わる仕組み

万博の現地は確かに華やかでした。大きな建物、ライトアップ、映えるスポット。見た目は立派でした。でも中に入って得られるものは意外なほど少なかったんです。

展示の内容は薄く、「これなら資料館でもよかったかも」と感じるものばかり。食事は高く、並んでも特別な味ではなく、買い物をする気にもなれない。

気がつけば使ったお金と疲労感だけが残っていました。あの空間に流れていたのは感動ではなく「参加したという既成事実を作るための空気」だったように思います。

式場の演出は素晴らしかったけれど、終わってみれば財布だけが軽くなっていた。そんな感じでした。

未来を見に行ったのに、引き出物はレシートとモヤモヤ感

大阪・関西万博からの帰り道、ふと思いました。「私はいったい何を得たんだろう?」と。未来を体験するはずだった場所で、感じたのは“想像と現実の差”です。

ワクワクを期待していたのに、得られたのは疲労と使った金額のレシート。そして「なんか、これでよかったのかな」というモヤモヤ感だけ。

まるで結婚式の引き出物が要らないものばかりで、「まあ、形だけでも行けたしいいか」と自分に言い聞かせて帰るときの、あの感じに近いです。

未来の記憶を作るつもりだったのに、気がつけば財布と心に“薄い虚無”だけが残っていました。

まとめ

大阪・関西万博を実際に歩いてみて感じたのは、未来を体験するというより“誰かの都合で設計された空間”をなぞっているような感覚でした。

豪華な演出やスケールの大きさには圧倒される一方で、そこに流れていたのは「これでよかったのか?」という気まずさです。

未来という言葉に期待していたはずが、気づけば自腹で祝って帰るような構図に巻き込まれていたのかもしれません。

すべてが悪かったわけではありませんが、「これが本当に未来を見せる方法なのか」は、もう一度立ち止まって問い直してもいい気がしています。

編集後記

今回、私は2025年5月に大阪・関西万博の現地へ足を運びました。私にとって万博という場を訪れるのは1989年の横浜博覧会以来、36年ぶりのこと。当時はまだ子どもでしたが、今回は大人として自分の目で確かめたいという思いがありました。

この記事は否定的な内容になっていますが、もちろん全てが期待外れだったわけではありません。一部のパビリオンはその国の文化や伝統を丁寧に伝えてくれていて、そこには確かな感動がありました。

ですが多くのブースが“サスティナブル”という名の下に似たような展示で埋め尽くされ、「その国らしさ」を感じる要素が見つからない。

それはベルギーにチョコレートがなく、イギリスに赤い2階建てバスがない、そんな「これじゃない感」という残念さに繋がっていきました。

来場者が求めていたのは「未来という名の抽象論」ではなく、「その国を感じる体験」だったのではないでしょうか。

期待を抱いてチケットを買って大阪まで足を運んだ来場者に対して、それに応える演出はあったのか。少なくとも、私はそこに“体温”のようなものを感じることはできませんでした。

この万博は誰のために、何のために行われているのか。そのことを自分なりに考えたくて、この記事を書きました。これから訪れる誰かが、この記事から何かしらのヒントを得てくれたらうれしく思います。

⚠️本記事は2025年5月時点の現地取材に基づいたものであり、個人の見解を含んでいます。

コメント