大村湾で釣りをしてみたい、魚を食べてみたい。でも「汚い」「まずい」といった噂が気になって踏み出せない。そんな人に向けた記事です。

ネット上では「大村湾は汚い」などの強い表現や、「魚が臭い」という口コミも見かけますが、それが本当に正しいのかは少し気になるところ。

この記事では大村湾がそう言われるようになった背景や、魚の評価に影響している要因を、地形や環境、過去の経緯とあわせて整理していきます。

読み終えたときには、大村湾をめぐる印象のなかにある偏りやズレが見えてくるはず。迷っている人が一歩前に進むための材料として、少しでも役立ててもらえたらと思います。

大村湾はなぜ汚いと言われるのか

大村湾が湖みたいに閉ざされた形をしてるから

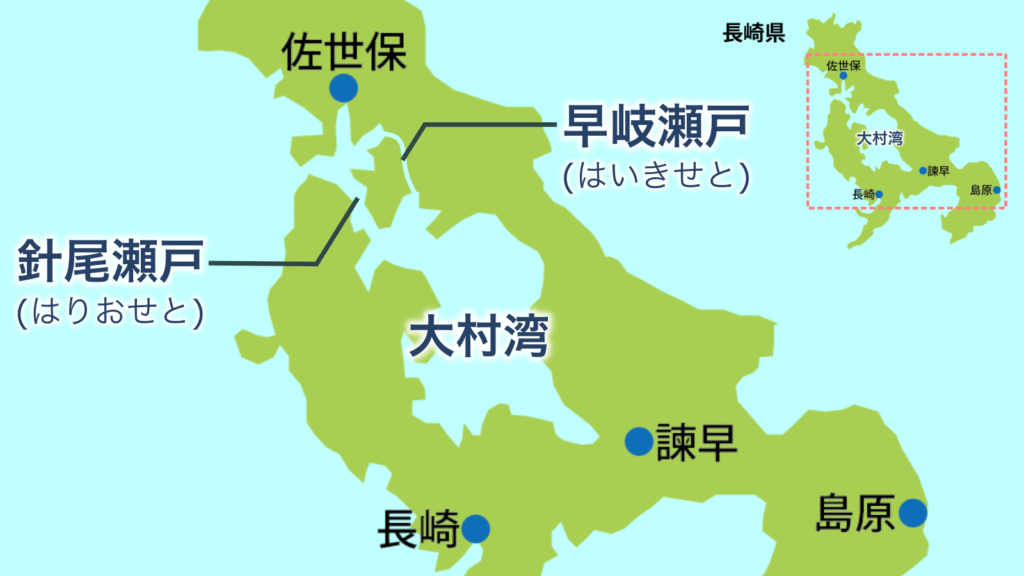

大村湾は長崎県の中央に広がる内海で、まるで湖のように穏やかな景色が広がっています。

外海とつながっているのは幅10メートルの早岐瀬戸(はいきせと)と、幅170メートルの針尾瀬戸(はりおせと)という細い水路の2か所だけ。

どちらも狭く、外海への出口はかなり限られています。そのため湾内の水は外海へ出ていきにくく、長くとどまりやすい状態になる。

つまり川から流れ込んだ栄養や生活排水、泥などが湾内にたまりやすく、水が汚れやすい環境ができあがってしまうわけです。

風のない日には水面が静かに張りつめたようになり、かつては「琴の湖(ことのうみ)」と呼ばれた大村湾。美しい景色の裏側で、実は少し違った特徴が潜んでいるようです。

水の流れが弱く赤潮や酸欠が起こりやすいから

大村湾は水の流れがとても弱く、風のない日には水面がまるで止まっているように見えることもあります。

こうした環境では、海の中に含まれる栄養が一か所にとどまりやすくなり、プランクトンが急に増える赤潮が発生しやすくなる。

また夜になると水中の酸素が足りなくなり、魚が苦しくなる「貧酸素状態」が起こることもあります。

こういった現象が起きると魚が大量に死んでしまったり、水が濁って見えたりするため、「汚い」という印象を持たれがち。

さらに大村湾の水はすぐには外海に流れ出ていかないため、いったん汚れてしまうと「しばらく汚れたまま」という特徴もあります。

静かに見える水の下では、思ったより不安定な環境が広がっているのかもしれません。

過去に水質の悪化が深刻だった時期があるから

かつての大村湾では、水質の悪化が深刻だった時期がありました。

高度経済成長期には、工場や家庭からの排水がそのまま湾内に流れ込み、閉鎖的な内海の中で汚れがたまりやすい状況が続いていたようです。

大村湾は外海への出口が限られているため、一度汚れた水は長く湾内にとどまり、悪臭や水の濁りが問題になることもあったとか。

現在では下水処理施設も整い、当時と比べて水質は改善されてきたと言われています。ただそうした「過去の印象」が、いまでも残っている可能性はありそうです。

実際に大村湾沿いを歩いても強い匂いは感じられず、水の色も特別に濁っているようには見えませんでした。過去と現在の印象の差が、大村湾の評価を少し複雑にしているのかもしれません。

「日本一汚い湖」と言われた場所にも共通点があった

大村湾と同じように、「汚い」と言われてきた水辺があります。それが静岡県の佐鳴湖(さなるこ)。こちらも流れが少ない地形や生活排水がたまりやすい構造など、共通する点が多く見られます。

水質の悪化がどのように起き、どう語られてきたか気になる方は、以下の記事もぜひご覧ください。

大村湾の魚は本当にまずいのか

地元でも大村湾産の魚が販売されていない

大村湾の魚が本当にまずいのか、実際に食べて確かめてみたいところですが、周辺には「大村湾産」をうたった海鮮料理の店がほとんど見当たりません。

そこで早岐駅の近くにあるという鮮魚店をGoogleマップで見つけて現地に行ってみたものの、残念ながらすでに閉業。

仕方なく地元のスーパーを数軒まわりましたが、「長崎県産」や「佐世保漁港直送」と表示された魚はあっても、「大村湾産」と明記されたものは見つからず。

地元漁協の口コミを見ても、大村湾産はシャコやナマコなど泥に強い生き物が中心で、刺身や焼き魚に使われるような魚は外海産が多いようでした。

つまり、そもそも「大村湾の魚を食べる機会」が非常に少ないというのが、現地を歩いて感じた正直な印象です。

底ものは臭いが回遊魚なら普通に美味しいはず

ここからは少し仮定も含みますが、大村湾ではシャコやナマコなど泥に強い生き物が多く見られることから、湾の底は泥で覆われている場所が多いのかもしれません。

こうした環境では底近くで暮らす魚、いわゆる「底もの」と呼ばれるチヌやハゼ、ボラなどが泥の影響を受けやすく、臭みが出やすい傾向があります。

一方でアジやサバといった回遊魚は表層から中層を泳ぐため、そこまで泥の影響は受けにくいと考えられます。

ただ「水そのもの」に泥の香りが混ざることもあるため、外海で獲れた魚に比べると、ややクセを感じることもあるかもしれません。

魚の種類や住んでいる場所、そして時期によっても味の印象は変わるため、「すべてまずい」と決めつけるのは、ちょっと早すぎるかもしれません。

大村湾は「選ばれなかった海」だったのかもしれない

長崎県は北海道に次いで日本で2番目に海岸線が長く、その長さは驚異の約4,200km。

また東シナ海や有明海など、魚のよく獲れる豊かな海に囲まれていて、どこで魚を捕るかを選び放題な「海に恵まれ県」だったのかもしれません。

そんな中で、大村湾のように水の流れが弱くて泥っぽい「沼みたいな湾」は、あえて選ぶほどの漁場ではなかった可能性があります。

そうやって誰からも注目されないまま時が過ぎ、いつしか釣り人たちが大村湾に足を運ぶようになります。波が穏やかな大村湾は、釣り場としては絶好の場所だから。

でもそこで釣った魚を食べたときに、「あれ?」と感じた釣り人もいたのかもしれません。美味しい魚を日常的に食べている長崎県民だからこそ、そのギャップが大きな違和感につながったのでしょう。

閉ざされた海と魚の味に共通すること

横浜港や東京湾など全国で起きる臭い魚問題

さて、大村湾のように閉鎖性の高い海では、魚が泥や生活排水の影響を受けやすく、「臭い」と言われることがあります。

でもこうした現象は全国の「湾」でも同じように起きていて、大村湾だけに限った話ではありません。

たとえば東京湾の奥部や横浜港周辺では、チヌを釣った人が「臭くて食べられなかった」と感じることも多く、水の流れが弱い場所ほど海底に泥やヘドロがたまりやすくなります。

そこに住む魚が泥臭くなるのは、ある意味で自然なこと。湾の構造そのものが、魚の味に影響を与えているという見方もできそうです。

「大村湾の魚はまずい」と言われることもありますが、実はそれは全国の閉ざされた湾で起きている「魚のクセ」を表しているだけなのかもしれません。

ムツゴロウや鯉料理に見る臭みを活かす知恵

さて、泥が大好きな魚といえば、大村湾のお隣「有明海に住むムツゴロウ」が有名です。

ムツゴロウは佐賀県の郷土料理として知られていますが、見た目は強烈でゴジラ的、頭も大きく、かなり覚悟のいるビジュアルです。

身は少なく骨がゴリゴリ、皮下脂肪はプリンプリンしていて、好みが分かれる食感でした。調理は一度焼いてから甘辛く煮付けたスタイルで、味はほぼタレ頼み。

素材の味はわかりにくいものの、濃い味付けでご飯にはよく合います。こういった調理法は「泥臭い魚」を工夫して食べる地域の知恵でもあり、山形県の「鯉のうま煮」などとも共通点があります。

長崎県のたった9%程度しか海岸線を持たない佐賀県では、「泥臭い魚」も工夫して食べなくてはならない事情があったのかもしれません。

うな重に学ぶ「不味さ」を魅力に変える知恵

今や高級料理として親しまれている「うな重」も、もともとは臭みの強い魚をどう食べるか?という工夫から生まれた料理のひとつです。

うなぎは泥の中で過ごす時間が長く、独特のにおいがあるため、そのままでは敬遠されがちな存在でした。

そこで日本人は強火でしっかり焼いて脂を落とし、甘辛いタレを絡めて香ばしさと旨味を引き出す方法を編み出し。

「臭いから食べられない」のではなく、「臭いからこそ手をかけて美味しくする」という発想が活きている料理とも言えます。

これは魚のクセを工夫で活かすという文化的な知恵そのものであり、大村湾のように味にクセが出やすい環境の魚にも通じるヒントになります。

不利な条件を逆手にとって魅力へ変えていく。それは、食文化の中にしっかりと根づいています。

ムツゴロウって本当に美味しいの?

有明海名物ムツゴロウは「珍味」とも「ご当地グルメ」とも言われる魚ですが、実際に食べたことがある人は少ないはず。

味は?食感は?見た目は?─ そのすべてを佐賀の地元食堂で確かめた実食レポをまとめました。

うなぎの蒲焼きが生まれるまでの試行錯誤

うなぎは今でこそ蒲焼きの代名詞ですが、そこにたどり着くまでには「臭みをどう消すか」という大きな課題がありました。

天ぷらなど他の料理が根づかなかった背景や、蒲焼きという食文化が定着するまでの工夫を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

最後に

大村湾が「汚い」と言われてきた背景には、水の流れが極端に弱い地形や、赤潮・酸欠が起こりやすい構造、水質が悪化していた時期があったことなど、いくつかの要因が関係しているようです。

「魚がまずい」とされる評価についても、そもそも大村湾産の魚があまり出回っていないことや、底ものに臭みが出やすい環境、そして「汚れた海の魚はまずい」という印象の重なりが影響していたと考えられます。

でもこうした現象は全国の湾でも見られ、大村湾だけが特別とは言えません。たしかにクセのある魚もいますが、それだけで全体を判断するには少し偏りがあるように感じました。

魚の評価も、環境の見え方も、もう少し丁寧に見ていくことが大事なのかもしれません。

渦に落ちたらどうなるの?:本当に危ないのか考えてみた

大村湾といえば、早岐瀬戸の潮之目などで渦潮ができることで知られますが、渦潮に巻き込まれたら命の危険がある ─ そんな話を聞いたことがある人も多いかもしれません。でも実際はどうなのか?

その強さや巻き込まれる可能性など、安全面から冷静に整理した記事があります。気になる方は、合わせて読んでみてください。

コメント