地下鉄丸ノ内線の茗荷谷駅を利用したことはあるけれど、名前の由来やこの街の成り立ちまで知っている方は少ないかもしれません。

「茗荷(ミョウガ)てあの食べ物の?」と疑問を持ったことがある人もいるのではないでしょうか。実はこの街には、かつて茗荷が育っていた「谷」の記憶が残されています。

この記事では茗荷谷という地名の由来や、駅周辺の坂と地形の関係、そして地下鉄丸ノ内線とのつながりまで、やさしく紐解いていきます。

街の表情に隠された歴史を知ることで、普段何気なく通っていた場所が少し違って見えてくるかもしれません。

茗荷谷の名前と町の歴史

高台と谷底が形づく茗荷谷の地形

茗荷谷(ミョウガダニ)という名前には「谷」という言葉が使われていますが、駅のまわりを歩いても「谷らしさ」を感じる場所はあまり多くないかも?しれません。

というのも、茗荷谷駅がある春日通りは高台の上にあたり、実際には谷の肩にあたる場所に位置しているから。

つまりここは一見すると平らな道に見えますが、少し脇道へ入ると急な坂があらわれ、高低差がはっきりとわかる「下り坂」が現れます。

そしてこの坂の先はかつての谷底にあたる低地が広がっていて、地形の変化がそのまま町の形に影響しているようです。

谷筋には水が集まりやすく湿気があるため、植物にとっては育ちやすい環境が整いやすいとか。茗荷谷という地名もこうした自然地形と関係があり、実は現在でも「現役の谷」として活躍中なんです。

駅前の街の印象と茗荷という植物

茗荷谷駅を利用したことがある人なら、この辺りを「学校の多い学生の街」や「落ち着いた住宅地」と感じたことがあるかもしれません。

文京区らしい穏やかな雰囲気があり、駅前にはきれいに整った建物が並んでいます。こういった印象からは、「谷」というイメージはあまり湧いてこないかもしれません。

一方、地名に含まれている「茗荷」はショウガ科の多年草で、薬味や天ぷらの材料としてなじみのある植物です。

茗荷は湿気の多い場所や日陰、谷あいなどでよく育つため、この地域にも自然に広がっていたと言われています。

現在の街並みと、もともとの地形や植物との間にはちょっとしたギャップがありますが、そういった背景を知ると、茗荷谷という名前にも少し親しみが湧いてくるのではないでしょうか。

茗荷谷町の成立と茗荷畑の記憶

茗荷谷という名前は、かつてこのあたりにあった「茗荷谷町(みょうがだにちょう)」に由来しています。町ができたのは江戸時代で、周辺に茗荷畑が広がっていたことから名づけられたとか。

場所としては現在の小日向一丁目や三丁目、四丁目のあたり。茗荷谷駅の裏手から茗荷坂を下り、拓殖大学やその先のエリアが該当します。

残念ながら昭和四十年代の住居表示によって町名は廃止されてしまいましたが、現在でも街の中では「茗荷谷町会」などの名称でその名が使われています。

また地名の由来となった茗荷。こちらも畑としては残っていないものの、拓殖大学の門のそば(Googleマップで見る)でしっかり育てられていて、誰でもその様子を見られるようになっています。

歩いて分かる茗荷谷の谷と坂

蛙坂に残る谷地形の痕跡

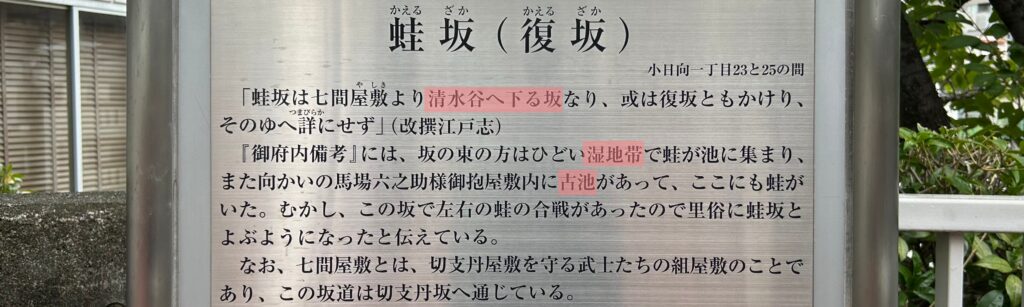

茗荷谷駅の近くにある「蛙坂(かえるざか)」は、谷の地形を実感できる場所のひとつ。

ここは地下鉄車両基地西側の住宅街から丸の内線のカード下へ向かって蛇行しながら急な下り坂が続いていて、高低差をはっきりと感じることができます。

案内板には「清水谷へ下る坂」とあり、かつてこの一帯が湿地帯だったことや、東側に古池があったとも。

カエルが集まり鳴き声が響いていたという話も残されており、当時の茗荷谷は湿地帯で、池や川が存在していた可能性もありそうです。

やはり「清水」いう表現が使われていたことから見ても、この辺りが水と結びついた土地だったことが想像できます。

また丸ノ内線のガードから茗荷谷駅までの釈迦坂(しゃかざか)は、両側を石垣に囲まれた趣のある雰囲気。街に残る「道の傾きや形」をたどると、谷の記憶が残っているように感じられます。

古地図と現代地図に見る谷筋の変遷

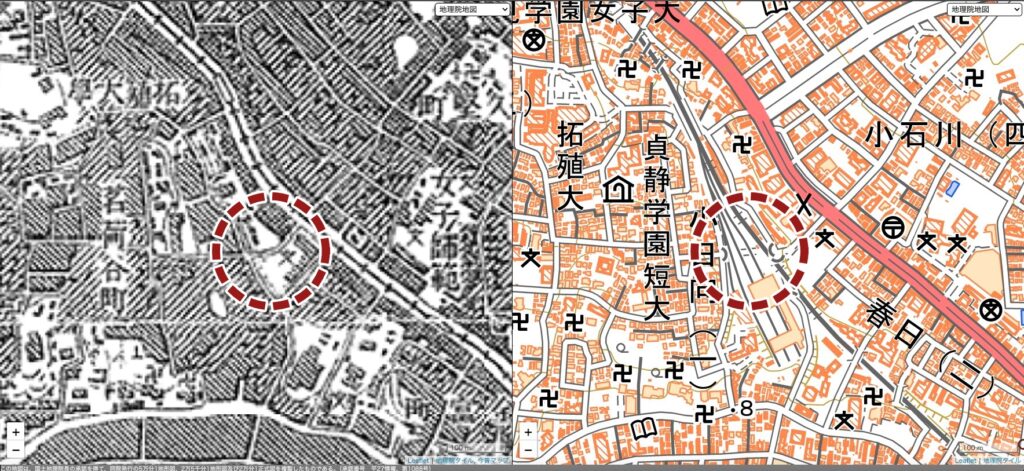

茗荷谷周辺の地形は、古地図と現代の地図を見比べることで、その変化をよりはっきりと感じることができます。

昭和初期の地図には「茗荷谷町」という町名とともに、谷を横切るように東西へ延びる細い道が描かれている。

この道は現在の丸ノ内線車両基地を横切る道とほぼ重なっており、当時そこが谷の底にあたる場所だったことを示してるようです。

しかもこの道は今でも残っていて、車両基地の下をトンネルとして通る形で使われています。街の開発によって谷は埋められましたが、道路の形には昔の地形がそのまま残っている部分もある。

こうして地図を通して過去と今を重ねてみると、茗荷谷という土地がどんな場所だったのかが、少しずつ見えてくるように思えます。

車両基地下のトンネルと谷底の姿

丸ノ内線の車両基地の下を通るトンネルは、歩行者や自転車が静かに通り抜けていく道として残されています。中へ入ると空気が少しひんやりとしていて、足元がゆるやかに下がっていくのが感じられます。

中央付近ではさらに低くなっており、地形のくぼみをそのままなぞったような形になっていました。両端は再び緩やかな上り坂になっていて、抜けた先には住宅街が広がっています。

トンネルの中と外とで地形の変化がくっきりと分かれ、この道がかつて谷を横切っていたことが実感できます。

表面は舗装されていても、足元の傾きや見える景色の切り替わりに目を向けると、谷地形の名残が今も町の中に残っているように感じられました。

地下鉄丸ノ内線と茗荷谷の関わり

茗荷谷駅が地上駅になった理由

茗荷谷駅は地下鉄なのにホームが地上にあるという、少し変わった構造になっています。それもそのはず、茗荷谷は「谷」なので、地下鉄を建設する際もそのまま地上に出た形で駅がつくられました。

というのも、丸ノ内線は池袋から台地上の地下を進んで来ますが、茗荷谷のあたりだけが「谷になっている」ため、地下鉄の線路が「茗荷谷駅周辺だけ飛び出す」ような構造になってしまったわけです。

そのため、この場所だけ自然に地上駅になったと考えられています。工事費や技術の面から見ても、わざわざ深く掘り続けるより合理的。

その結果「地下鉄なのに地上駅」という少し不思議な駅なりましたが、背景には地形をうまく活かした工夫が隠れています。

車両基地が谷に建てられた背景

茗荷谷にある丸ノ内線の車両基地は、地下鉄の運行を支える重要な施設です。でもこの基地が茗荷「谷」だった場所に建設されたのには、ちょっと「合理的な」背景があります。

地下鉄の建設では穴を掘った分だけ大量の残土が発生しますが、その処分場所の確保が大きな課題となります。そんなとき、沿線にある茗荷谷付近の地形は低くて広く、残土の埋め立てに適していました。

そこで、掘削で出た残土を利用して谷を埋め立て、そこに車両基地を設けることで、残土の処分と基地の用地確保という二つの問題を同時に解決することができたわけです。

こうして「谷を埋めた場所に鉄道施設が整備された」結果、街の地形は大きく姿を変えましたが、その下にはかつての谷の記憶も静かに残されています。

谷を埋めた鉄道と駅名に残る記憶

かつてこのあたりには「茗荷谷町」という町名がありましたが、昭和四十年代の住居表示によってその地名は地図上から消えました。

地下鉄の建設によって谷が埋め立てられ、町の姿も大きく変わった結果、地名としての茗荷谷は使われなくなったわけです。

一方で「茗荷谷」という言葉そのものは、丸ノ内線の駅名として今も残されています。

もしかすると、地名ごと谷を埋めてしまったことへの「ごめんね」という丸ノ内線の気持ちが、駅名という形に込められていたのかもしれません。

もちろん本当の理由は分かりませんが、台地の上に「谷の駅名」が残ったことに、何か意味を感じたくなることもあります。

駅名にふと目を向けたときに、かつてここが谷だったことを思い出す人もいるかもしれません。

まとめ

茗荷谷という街を歩いてみると、駅の名前に「谷」とついていることが少し不思議に感じられるかもしれません。駅前は整った街並みが広がっていて、谷らしい地形はすぐには見えてこないからです。

でも道を少し外れて坂を下っていくと、風景がゆるやかに変わり、古地図を見ながら歩くと、かつてそこが谷だったことがわかってきます。

その谷は地下鉄の建設で埋められ、町名も姿を消してしまいましたが「茗荷谷」という名前だけは駅名として今も残されています。

街の形が変わっても言葉として残った名前が、その土地の記憶をそっと伝えていることがあります。

ふと目にした駅名や坂道が少し違って見えたなら、それは地形が教えてくれた小さな痕跡なのかもしれません。

茗荷谷の駅前グルメ「丼太郎」の食レポはこちら

茗荷谷駅前で学生たちに長く愛されてきたのが「丼太郎」。かつて牛丼太郎として親しまれた店で、今も変わらない雰囲気を守り続けています。名物の納豆丼や朝定食を実際に食べた体験をまとめました。

歴史ある街で味わえる素朴な一杯を、記事でぜひご覧ください。

コメント