三郷ジャンクションといえば、ただの高速道路の交差点。

そんな印象でスルーされがちな場所に「昔の地形の名残」や、誰にも気にされてこなかった「秘境沼」が今もひっそりと残っているとしたら…ちょっと気になりませんか?

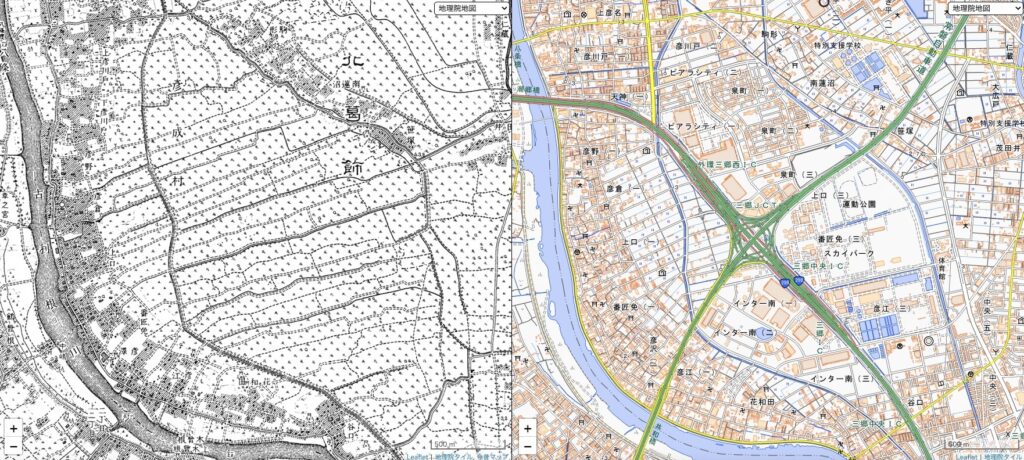

この記事では古地図に描かれた水田や用水路、現地で見つけた田んぼや水辺を手がかりに、三郷という土地に刻まれた「水と地形」の記憶をたどります。

何気なく通り過ぎているあのエリアに、思いがけない構造が潜んでいるかもしれません。

古地図が映し出す三郷の低湿地の姿

古地図に残された村落の名前と地域の様子

最初に地図を眺めていて引っかかったのは、現在の三郷ジャンクションがあると思われる場所が、古地図上では集落の記号も地名も描かれていなかったことでした。

古利根川(現在の中川)と第二大場川に挟まれたエリアの中央だけが、不自然なくらい何も書かれていない。人が住んでいた記録がないわけではなく、周囲には地名がいくつか確認できます。

しかし、その空いた中央にだけ地名が存在しないということは、何らかの「地形的な理由」があったのではないかと考えました。

集落は川沿いに帯状に描かれていて、土地の高い場所に家が建てられていた可能性も感じます。

最初は地図上での違和感でしたが、これは「描かれたもの」ではなく「描かれていない場所」に注目すべきだと気づいた瞬間でした。

二つの用水路に囲まれて広がっていた水田地帯

古地図を見ていて最も目を引いたのは、二郷半領用水路と第二大場川の存在です。二本の水路が南北に並び、そのあいだには等間隔で水田のマークが敷き詰められていました。

地図上の配置を見ただけで、この一帯が「水を活かした農業地帯」として整備されていたことが伝わってきます。なにより特徴的なのは、集落と農地の位置がきれいに分かれていること。

人は川沿いに住み、その内側に水田を集中させていたように見えます。この土地が低湿地だったとすれば、水はけの悪さを逆手に取り、農地として利用する判断がなされていたのかもしれません。

水路の流れや水田の区画に人の手の入った構造が感じられ、自然地形を活かした計画性のようなものが見えてきました。

江戸期に行われた灌漑と農地開発の歴史

三郷市立図書館で郷土資料を調べたところ、この地域が江戸時代に農地として開発されていたことがわかりました。

この辺りは元々水はけが悪く、沼や低湿地に近い地形だった可能性がありますが、そこに水を引き込んで農業を成り立たせるための灌漑が行われていたようです。

その中でも二郷半領用水路は農地への水の供給において、重要な役割を果たしていたと記されています。

こうした水路の整備は単なる土地開発ではなく、水の流れを制御しながら自然と向き合う「暮らしの知恵」でもあったように思います。

記録の中からは「地形に逆らう」のではなく、「受け入れながら工夫」してきた人々の姿勢がにじんでいました。淡々とした文面の向こうに、かすかに人の気配を感じました。

現地に残る低湿地の痕跡を歩いて確かめる

古地図と同じ姿で今も流れる用水路

古地図に描かれていた用水路を、現地でそのまま目にしたときは少し驚きました。東西にまっすぐ伸びるコンクリート護岸の水路。

すっかり都市に埋もれていながら、流れる水の音が耳に届く場所もありました。

今は生活排水や宅地開発の影響で当時とは用途も風景も変わっているはずですが、それでも水の流れ自体はかつての農業と密接に結びついた「道」として、今もその場にとどまっています。

水路の両脇に歩道やフェンスが整備された場所もあり、都市機能の一部としても再利用されていることがうかがえる。

線として見ていたものが、風や音、湿度とともに現れてくる感覚は、やはり現地に立ってみないと得られないものでした。

ジャンクション脇で見つけた田んぼの風景

三郷ジャンクションのすぐ近くには、まだ稲が育っている田んぼが残っています。

地図で見る限り、この辺りはすでに完全に都市インフラに組み込まれているものだと思っていたので、目の前に広がる緑の風景には少しだけ戸惑いもありました。

田んぼの規模は小さく、周囲を倉庫や道路に囲まれながら、わずかに水を湛えた畦道が続いていました。

これは単に農地が残っていたというだけではなく、この場所が農業を続けられるほど「地形的に水と付き合ってきた場所」であることの証拠のようにも感じます。

高速道路の高架がすぐ背後に見えるこのギャップには、逆に不思議な静けを感じることも。都市の中で、ひっそりと呼吸を続ける湿地の記憶を見たような気がしました。

調整池が示す洪水リスクの高い土地の性格

現地を歩いていて、何度も調整池に出会いました。公園の片隅や住宅街の一角、倉庫群の裏手など、用途は違っても「貯める」ことを前提とした空間が、あちこちに存在しています。

これは見た目の景観よりも、むしろこの土地の地形的な弱さ ― つまり低地であることと水が溜まりやすいことを前提にした構造物だと感じました。

舗装された道路の端には小さな水たまりが残っていて、ほんのわずかな地形の凹みが、今も水をとどめていることがわかります。

ジャンクションという大きな構造物が生まれたことも、ある意味で「余っていた土地」がここにあったからかもしれない。その余白にこそ、もともと水があったことを思い出させられるようでした。

三郷ジャンクション周辺に今も息づく水辺

首都高三郷線と二郷半領用水路が並走する景観

高架の下を歩いていたとき、ふと左手に流れる水が見えました。そこは首都高三郷線の橋脚のすぐ横を流れる二郷半領用水路。

道路と水路があまりに近い距離で並んでいて、一瞬景色の奥行きがわからなくなるほどでした。上空では車の音が響いているのに、足元には水が流れている。

そのギャップが印象的で、人工物と自然の境界が曖昧になるような感覚がありました。

水路はきちんと整備されてフェンスや遊歩道も整っていましたが、流れの存在はごまかせないほど生々しく、生活のすぐ隣にあるものとして息づいているように見えました。

都市計画と水の名残が、無理なく共存している風景。ここにかつての低湿地の「水の筋」が今も残っているという事実に、足が止まりました。

区画整理で生まれたインター南中央公園の池

インター南中央公園にある蓮池は、行田市との「花の交流」によって整備されたものだと案内板に書かれていました。

行田市からは古代蓮を、三郷市からはさつきを贈って災害時の相互応援について協定を結んだそうです。ただこの「行田」と「三郷」が関係はちょっと意味深にも見えてきます。

行田といえば豊臣秀吉の小田原攻めの際、石田三成が水攻めを行ったことで知られる「沼の街」。そして三郷もまた、かつては低湿地を活かして暮らしてきた「沼の街」。

花の交流とされてはいるけれど、これはもしかしたら「沼どうしの対話」なのかもしれない。そんな妄想を少しだけ巡らせたくなる、やけに静かな水辺でした。

表向きは蓮とさつき。でも「根っこ」ではたぶん、沼の底で通じている気がしました。

行田と水辺の歴史をもっと知る

行田は古代蓮で知られるだけでなく、豊臣秀吉の小田原攻めの際に石田三成が水攻めを行った土地としても有名です。

そんな「水の街・行田」については、さきたま古墳群をめぐったこちらの記事で詳しく紹介しています。

ジャンクションの下に残る「名もなき秘境沼」

そして最後に見つけたのは、名前も説明もない「ひっそりとした水面」でした。三郷ジャンクションの複雑なループ構造。

その真ん中に、誰も気に留めないような秘境沼が、ぽつんと残されています。場所がジャンクションの下にあたるため、現地で近づくことはできません。

それでもGoogleマップでは水色でしっかり描かれていて、ストリートビューでもその姿を確認できます。沼なのか、水たまりなのか、正体ははっきりしません。

ただ「三郷」という土地がずっと水とつきあってきた場所なのだと、こんなところで思い出させてくれるような気がしました。

もし気になる方がいても、運転中に探すのは絶対にやめてください。ストリートビューで、こっそり覗くくらいがちょうどいい。そんな、小さな沼です。

まとめ

三郷というと「ジャンクションがある場所」とか、「渋滞の名所」というイメージが強いかもしれません。

でも地図をじっくり見て実際に歩いてみると、この土地がずっと水とつきあってきた場所だということが見えてきます。

古地図の中に広がっていた水田や用水路の構造は、今も形を変えながら都市の中に残っていました。

川沿いに集落を置き、真ん中の低いところを農地にしていたという地形のクセは、地図にも現地にもはっきり刻まれています。

道路も倉庫も増えたけれど、地面の性格までは変わっていない。三郷は昔から水と共に暮らしてきた、まさに「水郷」― みさと?なのかもしれません。

コメント