霞ヶ浦は本当に湖なのか、それとも沼なのか。そんな素朴な疑問を持つ方に向けてお届けします。

名前や範囲が分かりづらく、歴史や特徴も複雑な霞ヶ浦について、まずは公式な分類を確認し「湖ではない」と言われる理由を探ります。

かつて巨大な内海だったという成り立ちや周辺に広がる兄弟沼との関係、湖を名乗るようになった背景も紹介。

そして当サイト独自の基準で最終判定を下し、読み終えた頃には霞ヶ浦の本当の姿を人に語れるようになります。知識だけでなく、話のネタになるエピソードも持ち帰っていただけます。

霞ヶ浦は本当に湖ではないのか

霞ヶ浦という存在が謎すぎる

霞ヶ浦という名前を聞いたとき、湖なのか海なのか?それとも別の何かなのか?すぐに答えられる人は意外と少ないかもしれません。

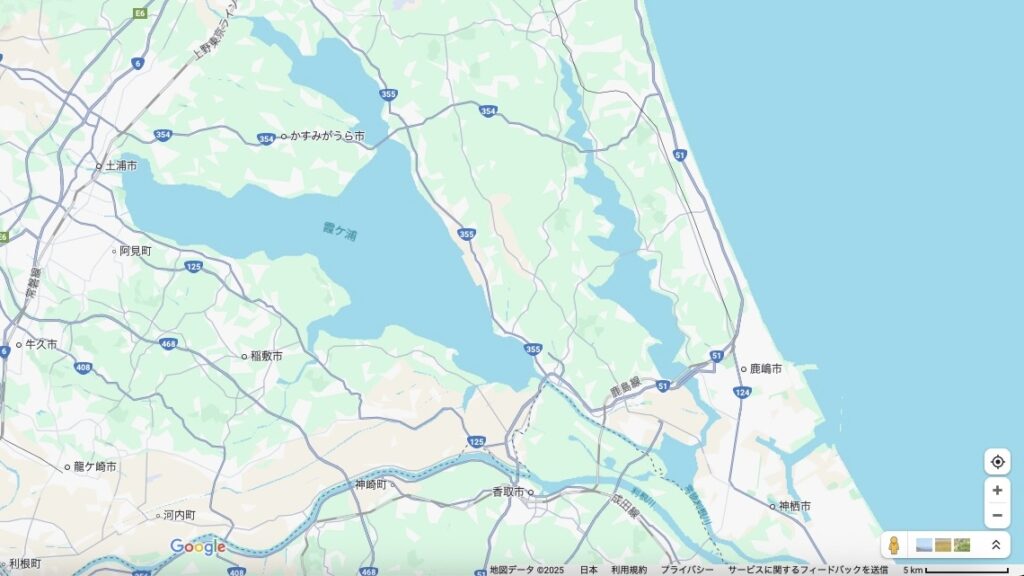

地図上では茨城県の南東部にかけて広大な水域が広がり、その規模の大きさに驚かされます。実際に現地を訪れると、風の強い日には湖面に波が立ち、まるで海のような雰囲気を感じることもあります。

「浦」という地名も混乱の要因で、これは入り江や湾を意味することが多いため海と結びつけて考える人も少なくありません。

かつては香取海(かとりのうみ)という巨大な内海の一部だった歴史を持ち、その名残は地形や呼び名にも色濃く残っています。

現在の霞ヶ浦は日本で二番目の面積を誇る淡水湖として知られますが、その背景には単純に湖と呼び切れない複雑な物語があります。

霞ヶ浦を構成する水域とその範囲

現在「霞ヶ浦」と呼ばれているのは、一つのまとまった湖ではありません。中心的存在である西浦をはじめ、北浦や外浪逆浦(そとなさかうら)、さらに常陸利根川などの河川部分も含む広い水域の総称です。

西浦と北浦は湖として扱われますが、それらをつなぐ水路や川は「河川」にあたります(湖ではない※)。広義の霞ヶ浦は水面積が広大で、航行や漁業、農業用水の供給など多様な役割を果たしてきました。

地図上では一続きに見える部分も、実際には水域ごとに性質や利用方法が異なります。

ちょっと難しいのでまとめますね。

つまり霞ヶ浦は、西浦と北浦は湖ですが、それ以外は河川です。霞ヶ浦全体としては湖と河川の混合体であり、「霞ヶ浦全域が湖」というわけではありません。

※外浪逆浦(そとなさかうら)は、解釈によっては湖沼に含める場合もありますが、この記事では常陸利根川の一部として記載しています。

西浦のみを霞ヶ浦と呼ぶ場合もある

霞ヶ浦という名前は水域全体を指す場合もあれば、西浦だけを指すこともあります。西浦は面積が最も広く景観も象徴的なため、地元や案内などで霞ヶ浦の代表として扱われることが多くあります。

定義に基づく霞ヶ浦の分類

湖や沼の区別は、日常的には感覚的に語られることが多いですが、水域の分類には一般的な基準があります。

行政上、霞ヶ浦(広義)は湖として登録されており、日本国内では琵琶湖に次ぐ規模とされています。基準の一つには最大水深があり、霞ヶ浦はおよそ7mで「湖とされる条件」を満たしています。

ただし平均水深は約4mと浅く、沿岸から中央部まで植物が広がるなど、沼のような特徴も併せ持っています。

このように公式な分類では湖であっても、見た目や性質からは沼的な印象を受ける場面も多いのが霞ヶ浦の面白いところです。

分類の観点を知ることで、「湖ではない」といった意見が生まれる理由も理解しやすくなります。

霞ヶ浦の生い立ちと黒い噂とは

昔は巨大な内海だった霞ヶ浦一帯

現在の霞ヶ浦周辺は、かつて「香取海(かとりのうみ)」と呼ばれる巨大な内海の一部でした。

この内海は今の茨城県南部から千葉県北部まで広がり、海水と淡水が混じる汽水域として豊かな生態系を育んでいました。

当時は湖というよりも入り江や湾に近い姿で、人々は舟運や漁業を通してこの水辺と密接に関わっていたと考えられます。

その後、土砂の堆積や海面の変化によって徐々に海とのつながりが薄れ、淡水化が進行。やがて水域は分断され、手賀沼や印旛沼などいくつもの湖沼が誕生しました。

霞ヶ浦はその中でも最大規模を保ち、現在の広がりへとつながっていきます。この歴史を知ると、今の姿が単なる湖ではなく、地形の変化と人の営みが重なってできた水域だと分かります。

香取神宮と香取海の歴史的つながり

かつて霞ヶ浦周辺を含む巨大な内海「香取海」の名を残す香取神宮。その歴史や由来、鹿島神宮との関係、そして知られざる真実に迫ります。霞ヶ浦の成り立ちを知るうえで欠かせないお話です。

干拓と河川改修で変わった水の歴史

江戸時代になると、関東の治水と新田開発のために大規模な河川改修が行われました。その一つが利根川東遷事業で、流路を太平洋側に変えることで洪水被害を減らし、農業用水を確保しました。

これに伴い、霞ヶ浦周辺の水の流れも大きく変化します。干拓によって水域は縮小し、一部は田畑や集落へと姿を変えました。

また水を安定的に確保するための水門や水路の整備が進み、湖と河川の境界がより複雑になっていきます。

こうした人為的な改変は自然な湖沼の姿を変えるだけでなく、水質や生態系にも影響を与えました。霞ヶ浦の現在の形は、自然の成り立ちと人の手による改造が折り重なって作られた結果といえます。

印旛沼と利根川東遷の歴史を辿る

江戸時代に行われた利根川東遷と印旛沼干拓事業。その背景や目的、挑戦の歴史を現地取材で詳しく解説します。霞ヶ浦の成り立ちとも深く関わる関東の水運史です。

自分だけが湖を名乗った「黒い疑惑」

かつて同じ香取海の一部だった手賀沼や印旛沼は、現在もしっかりと「沼」を名乗っています。

それに対して霞ヶ浦は西浦と北浦を湖として扱い、堂々と「日本で二番目の湖」として位置づけられています。この差は何なのかと考えると、どこか兄弟を切り捨てたような印象すら覚えます。

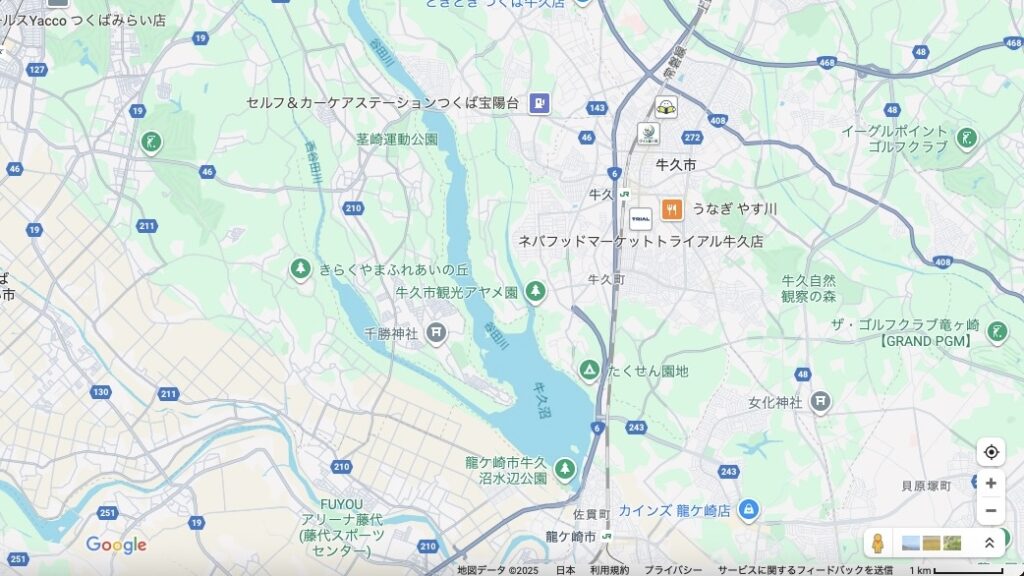

さらに同じ香取海の出身でありながら、姿形がよく似た牛久沼(最大水深3m)ですら置き去りにして「自分だけが湖を名乗った」構図も見えてきます。

最大水深の違いが公式な理由として挙げられますが、実際には平均水深が浅く沼的な環境も多い霞ヶ浦。

にもかかわらず湖としてのブランドを保っているのは、歴史的経緯や行政上の扱いによるところが大きいでしょう。これが沼界隈で「黒い疑惑」として語られる理由です。

牛久沼に残る静かな記念碑を歩く

かつて香取海の一部だった牛久沼。霞ヶ浦とよく似た形を持つ「兄弟沼」を巡り、湖畔に佇む記念碑や周辺の文化スポットを訪ねました。静けさの中に歴史を感じる散策記です。

沼探が独自に下す霞ヶ浦の沼認定

平均水深5m以下で「生活感強すぎ」特例

霞ヶ浦の最大水深は約7mですが、平均水深は約4mと浅く、湖面の多くが水草や葦に覆われやすい環境です。沿岸部には漁港やマリーナなどが点在し、漁業やレジャーが生活の一部として溶け込んでいます。

さらに農業用水の取水や水門の操作による水位調整が日常的に行われ、水辺が人の暮らしと密接に結びついています。

湖というよりも「地域の巨大な貯水池」といった印象を受ける場面も多く、こうした生活感の濃さは十分「沼認定」の根拠になりえます。

自然景観の中に生活の営みがこれほどまで入り込んでいる水域は、湖としての格式よりも沼的な親しみを感じさせます。

農業利用かつ「おにぎりが似合う」特例

霞ヶ浦は古くから農業用水の供給源として重要な役割を担ってきました。周辺の広大な水田地帯はこの水域の水によって潤され、稲作文化が発展してきた歴史があります。

収穫された米は地域の食文化と深く結びつき、素朴なおにぎりや郷土料理として食卓に並んできました。

水辺に広がる田園風景や収穫の光景を想像すると、湖畔でおにぎりをほおばる姿が自然と浮かびます。

湖というよりは生活と食を支える「働く水辺」のイメージが強く、こうした姿は「おにぎりが似合う沼認定」にふさわしいと言えます。

湖面に映る青空と黄金色の稲穂。その間にあるのは確かに霞ヶ浦ですが、心象的には限りなく沼寄りです。

自然形成かつ「トカゲの尻尾切り」特例

霞ヶ浦は人工的に造成された貯水湖ではなく、もともと巨大な内海から自然の地形変化で形成された水域です。

同じルーツを持つ手賀沼や印旛沼などは、規模や利用形態の違いから「沼」を名乗り続けてきました。しかし霞ヶ浦は西浦と北浦を湖として扱い、他の兄弟沼たちとは異なる格上の呼称を得ています。

この構図はまるで自分だけ格式を守り、他を切り捨てたようにも見えます。もちろん行政上の分類や水深の差が理由ではありますが、「お前!兄弟じゃないか!」と突っ込みたくなるところです。

自然の成り立ちと人の都合が交錯するこの背景は、霞ヶ浦を沼認定する上で象徴的なエピソードと言えるでしょう。

手賀沼に存在した幻のテーマパーク計画

かつて香取海の一部だった手賀沼に、ディズニーランド建設計画が存在していました。その詳細と背景、なぜ実現しなかったのかを掘り下げます。霞ヶ浦と兄弟関係にある沼の知られざる物語です。

まとめ

霞ヶ浦は日本で二番目に大きな湖として知られていますが、その成り立ちや性質をたどると単なる湖という一言では片付けられません。

かつては巨大な内海の一部であり、干拓や河川改修によって形を変えながら今の姿へと至りました。

同じ出自を持つ手賀沼(最大水深3.8m)や印旛沼(最大水深2.5m)が「沼」を名乗る中で、自らは湖としての地位を守り続けてきた点も興味深いところです。

平均水深(4m)の浅さや生活との密接な関わりは「湖よりも沼に近い雰囲気」を醸し出し、思わず「霞ヶ沼」と呼びたくなってしまいます。

もちろん今回の沼認定は半分冗談ではありますが、水辺の歴史や役割を知ることでその存在がより身近に、そして面白く感じられるはずです。

編集後記

今回は阿見町の予科練平和記念館を訪れることが主な目的でした。見学を通して当時の歴史や背景に触れ、改めて多くを学ぶ機会となりました。

そしてせっかく霞ヶ浦のすぐ近くまで来たので、その周辺も歩いてみることに。湖畔沿いを約10kmほど散策し、広がる水面や水辺の風景をじっくり堪能。

風の強い日は波立つ湖面が海のようで、静かな入り江では葦が揺れ、場所によってまったく異なる表情を見せてくれます。

霞ヶ浦はかつて巨大な内海「香取海」の一部で、そこから切り離された水域が手賀沼や印旛沼になりました。この千葉・茨城エリアに沼が多いのはその名残で、利根川の流路変更や干拓事業、関東平野の地形など、さまざまな要因が重なっています。

今回の記事はその歴史的背景を踏まえつつ、ちょっとした冗談も交えて「霞ヶ浦を沼にしてやろう!」という気持ちで執筆しました。

真面目な分類論というよりはネタ込みの視点ですので、軽い気持ちで楽しんでいただければ嬉しいです。霞ヶ浦周辺の皆さま、「沼」と呼んでしまったことは笑ってお許しください。

コメント