「河童はきゅうりが好き」。そう聞くと、誰もが当たり前のようにうなずくかもしれません。でもなぜきゅうりなのかと聞かれて、すぐに答えられる人は少ないはずです。

昔は川や池の水難から子どもを守るために、河童にきゅうりを供える風習がありました。それがやがて「河童の好物」として語られるようになり、今ではすっかり河童のイメージとして定着しています。

この記事ではそんな河童ときゅうりの不思議な関係がいつどのように生まれ、なぜ今も語り継がれているのかを辿っていきます。

カッパはなぜきゅうりを好きと言われるのか

水難除けの供え物が好物に変わった理由

昔の人々は川や池で子どもが溺れるのを防ぐために、河童にきゅうりを供える風習を持っていました。

特に「きゅうり封じ」と呼ばれる習わしでは、子どもの名前を書いたきゅうりを川に流し、河童に近づかれないよう願う信仰があったとされています。

きゅうりは夏に多く収穫できて水分を含み扱いやすかったため、供え物として選ばれやすかったと考えられます。つまり、きゅうりは本来、河童の好物ではなく「身代わり」として使われていたわけです。

ところがこの風習が長く繰り返されるうちに、「河童がきゅうりを好むから供える」という考え方へと入れ替わっていきました。

繰り返しの風習から定着したきゅうり好き

きゅうりを供える行為は祭りや儀式のような特別なものではなく、日常生活の一部として各地で定着していきました。

たとえば「川で遊ぶときは、先にきゅうりを流しておきなさい」といった言い伝えは、子どもの安全を守るための暮らしの知恵として語り継がれていたようです。

このような風習が長年続いた結果、「河童はきゅうりが好きだから供える」という解釈が人々の間に自然と広がっていきました。

もともと安全祈願の意味が込められていたにもかかわらず、時代を経て供える理由が入れ替わり「河童はきゅうり好きな妖怪」というイメージがひとり歩きするようになっていきます。

文化と物語が結びついたカッパのイメージ

河童ときゅうりの組み合わせは、風習だけでなく文化の中にも広く取り込まれていきました。

江戸時代には絵草紙や読み物の中で、きゅうりを手にした河童の姿が繰り返し描かれ、人々の記憶に強く刻まれていきます。

さらに寿司屋で提供される「河童巻き」という呼び名も、日常の中に河童のイメージを定着させるきっかけになりました。

こうした絵や言葉による繰り返しの表現によって、「河童はきゅうり好き」というイメージは多くの人に共有されていきます。

やがて供え物としての意味合いは薄れ、文化や物語の中で親しまれるキャラクターとして描かれることが当たり前になっていきました。

カッパときゅうりの関係はいつ始まったのか

江戸時代の食文化と葵の御紋説の背景

江戸時代の人々は、今ほどきゅうりを好んで食べていなかったといわれています。当時のきゅうりは水っぽくて青臭く、味もあまり良いとは思われていなかったようです。

また輪切りにしたときの断面が徳川将軍家の家紋「三つ葉葵」に似ていることから、「恐れ多くて食べにくい」と感じていたという説も残っています。

迷信に近い話ではありますが、将軍家に敬意を払って口にするのを避けたという見方には、それなりの説得力があります。

こうした理由から、きゅうりはあまり食卓にのぼらず、余ったものとして扱われやすい立場にありました。結果として「供え物」に使われることも多くなり、これが河童との関係にもつながっていきます。

江戸中期に広まったきゅうり封じの風習

「きゅうり封じ」と呼ばれる風習は、江戸時代の中ごろから各地で見られるようになりました。

これは子どもの名前を書いたきゅうりを川に流すことで、河童からの悪さを避けるという民間信仰に基づいています。

水辺は昔から危険な場所とされ、特に子どもが事故にあうことが多かったため、河童という存在を通して注意喚起をしていました。

きゅうりは夏にとれやすく、形も細長くて人の身代わりに見立てやすかったことから、供え物として使われるようになったと考えられます。

こうした身近な野菜を使った風習は、地域に根づきながら長く続いていきました。そしてこれが、のちに「河童はきゅうりが好き」と言われるきっかけのひとつになります。

河童巻きや絵草紙で広まったきゅうり伝説

きゅうりと河童の結びつきは、風習だけでなく文化の中でも広がっていきました。江戸時代の絵草紙や読み物には「きゅうりを持った河童」がたびたび登場し、読み手の印象に残る存在になっていきます。

やがてこうしたイメージが人々の間で共有されるようになり、「河童はきゅうりが好きな妖怪」という認識が自然と広がりました。

さらに寿司屋で登場した「河童巻き」という呼び名が、このイメージを決定づける出来事になります。「河童といえばきゅうり」というイメージが、食文化の中にまで入り込んだのです。

こうして河童ときゅうりの関係は信仰や伝承をこえて、日常のことばや食べ物を通じて広まっていきました。

現代まで語り継がれるカッパときゅうりの物語

マンガやアニメで描かれるきゅうり好きのカッパ

きゅうりを好むカッパのイメージは昔の風習や言い伝えだけでなく、マンガやアニメの中でも広く使われています。

たとえばカッパがきゅうりを持っているシーンや、「きゅうりを食べて元気になる」といった描写は子ども向けの作品を中心に、さまざまな物語に登場しています。

こうした描き方によって河童のキャラクターは怖い妖怪というよりも、どこか親しみやすく面白い存在として受け入れられるようになりました。

特に子どもたちにとっては、「河童はきゅうり好き」という印象がごく自然なものとして定着しています。昔の信仰や風習が、物語を通して今の文化に溶け込んだひとつの例だといえます。

地域の祭りや行事に残るカッパ伝承

日本各地には、今でも河童にまつわる祭りや行事が残っています。

たとえば岩手県遠野市では「カッパ捕獲許可証」が発行されていたり、福岡県には「カッパを祀る神社」があったりと、地域ごとにユニークな伝承が受け継がれています。

中には実際に川辺できゅうりを供える行事を行っている地域もあり、古くからの風習が形を変えながら今に続いていることが分かります。

こうした地域行事の中で河童ときゅうりの組み合わせもあわせて語り継がれており、風習と物語の境目があいまいなまま、自然なかたちで生活の一部として受け継がれています。

伝説は昔話にとどまらず、今も文化の中で息づいています。

実在は否定されても文化として生きる理由

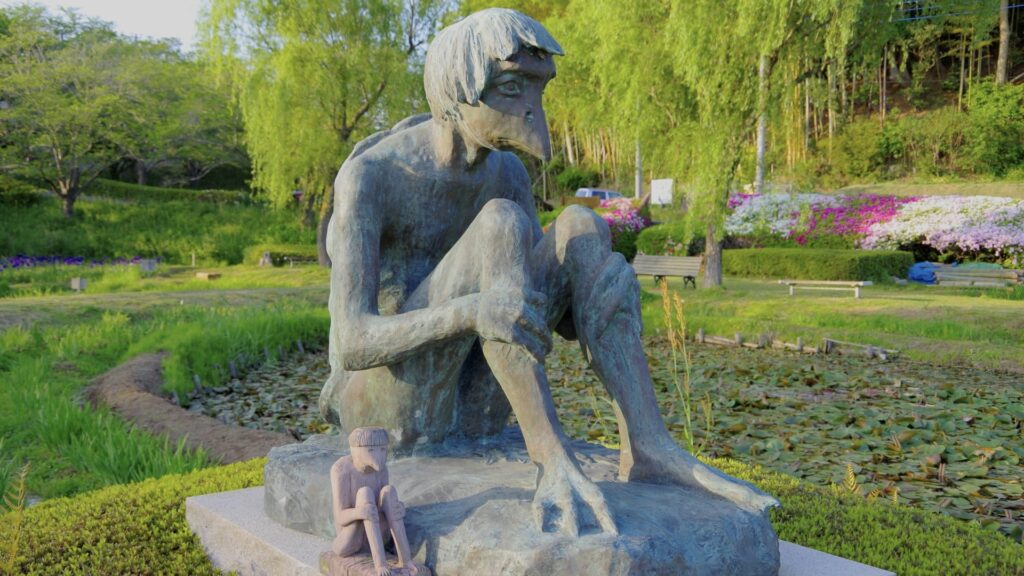

河童は科学的に見れば「実在しない存在」とされていますが、それでも全国に伝承や像、ミイラとされる遺物が残っているのはなぜなのでしょうか。

そこには河童という存在が、長い時間をかけて人々の暮らしの中に根づいてきた背景があります。

水辺の事故を防ぐための注意喚起、子どもに危険を伝えるための物語、さらには地域文化の象徴としての役割まで、河童は多くの役目を担ってきました。

実際に見たことはなくても「いるかもしれない」と思わせるあいまいさが、かえって人々の想像力をかき立ててきたのかもしれません。

実在は否定されても文化として生き続ける ─ それが今のカッパの姿です。

まとめ

「河童はきゅうりが好き」と聞けば、多くの人が当たり前のようにうなずくかもしれません。

でもそのイメージの裏側には水難から子どもを守ろうとする祈りや、地域に根づいた風習、そして文化や物語の力が積み重なっています。

もともとは供え物だったきゅうりが、やがて好物として語られるようになり、いつのまにか「河童の設定」として独り歩きを始めました。

科学的には存在しないとされていても、今も全国の川や沼には、どこかに河童がいるような気配が残されています。

河童がきゅうりを抱えて微笑む姿は昔と今とをゆるやかにつなぐ、文化の中の生きた記憶なのかもしれません。

コメント