神奈川駅って、名前のわりにずいぶん地味だな…と感じたことはありませんか? 筆者は横浜で生まれ育ちましたが、この駅の存在を意識することは全くありませんでした。

駅の規模も立地も控えめで、すぐ隣には巨大な横浜駅が控えている。それなのに県名を冠しているせいで、どこか「期待はずれ」な印象を抱かれやすいのが、この駅の宿命です。

この記事では「神奈川駅がなぜしょぼい」と言われるのかを、駅の物理的な特徴だけでなく、地元・横浜市民の意識や「神奈川」という名前の持つ背景から掘り下げていきます。

読み終えた頃には、この駅の見え方が少し変わっているかもしれません。

神奈川駅がしょぼいと言われる理由

横浜駅のすぐ隣で存在感が薄い駅

神奈川駅がしょぼいと語られる最大の理由は、そのすぐ隣が「横浜駅」という圧倒的な存在だからです。

乗り換え路線が多く商業施設やオフィスも密集する横浜駅のすぐ脇で、ひっそりと営業しているのが神奈川駅。京急線の駅であるものの、観光客にも地元民にもあまり知られていないのが実情です。

アクセス面では便利なはずなのに、あえてここで降りる動機が見つかりません。そんな「理由のなさ」こそが、神奈川駅の影の薄さを象徴しているように思います。

駅名が県名を冠しているにもかかわらず「あれ、ここにあったっけ?」とスルーされがちなのは、横浜駅との落差が常に付きまとうから。

駅前に印象的な景観がない点も、記憶に残らない大きな一因と見られます。

短いホームと小さな駅舎の現実

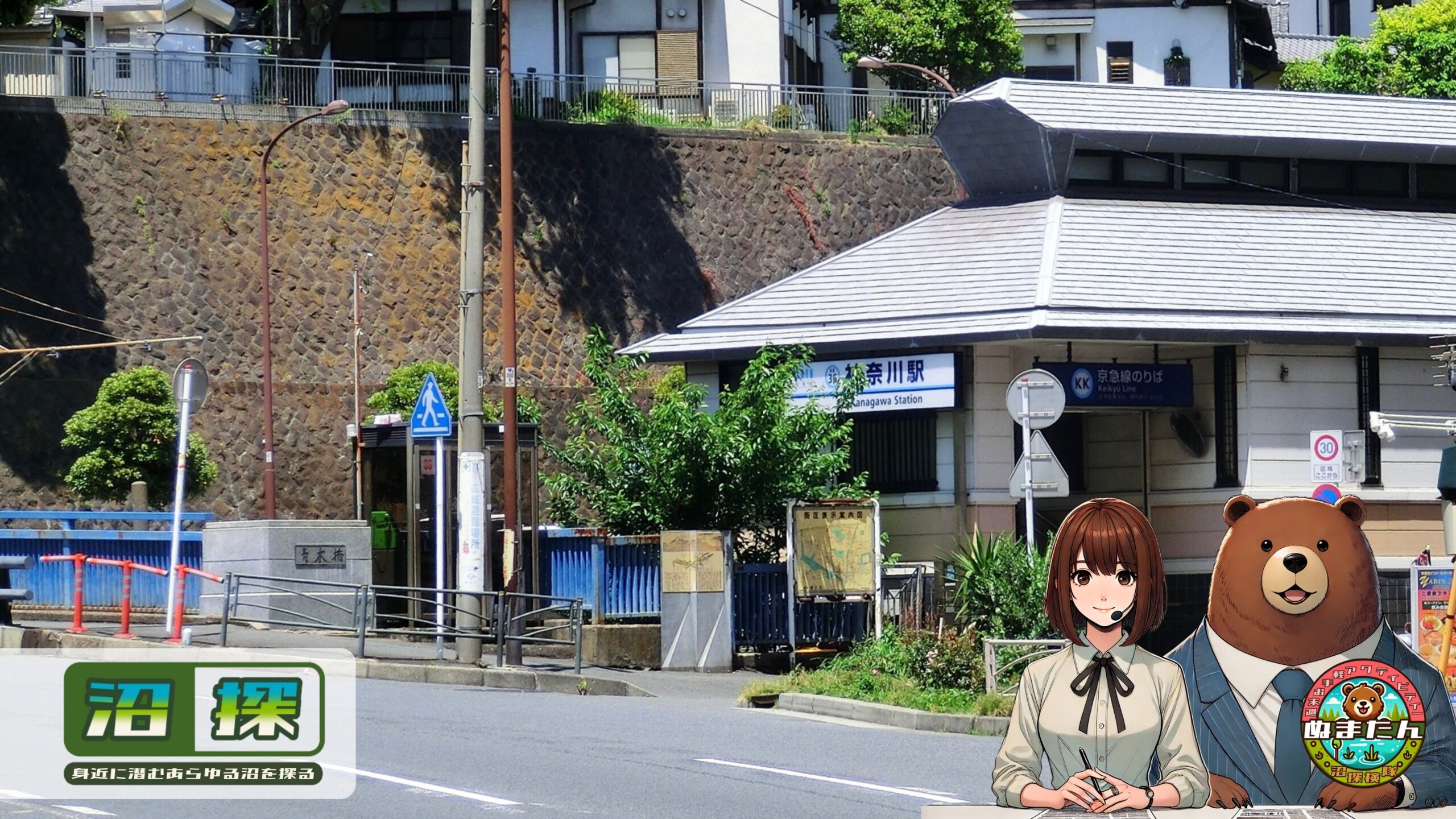

実際に神奈川駅を訪れてみると、そのコンパクトさに驚かされます。まずホームが短く、4両編成の電車しか停まれません。

首都圏の駅としてはかなり小規模で、電車を降りると「えっ、これだけ?」と拍子抜けする人もいるようです。駅舎も目立つ建物ではなく、周囲に高層ビルや商業施設もありません。

駅構内の設備も最小限にとどまり、利用者は通勤や通学で慣れた人がほとんど。初めて訪れる人が「県名の駅だから大きいに違いない」と思っていたら、そのギャップに驚くのも無理はありません。

こうした物理的な「しょぼさ」が、ネット上で語られる神奈川駅のイメージにつながっていると考えられます。

県名を背負いながら期待を裏切る駅

神奈川駅という名前を聞くと、多くの人が「県の中心的な駅なのか」と無意識に想像します。

それは東京駅や大阪駅のように、県名や都市名を冠する駅には自然と「大きくて便利そう」というイメージがまとわりつくからです。しかし神奈川駅は、そうした期待をことごとく裏切ります。

駅舎の規模は小さく、周辺に観光名所や名物グルメも見当たりません。しかもJRではなく京急線の駅。県外から来た人にとっては「え、これが神奈川駅?」という肩透かしの瞬間が生まれます。

地元民すらあまり意識しない駅であることも、その印象を強める要因となっています。名前だけが立派で中身が伴わないという構図に、多くの人がモヤっとしてしまうのかもしれません。

横浜市民から見た神奈川という地名

横浜市民は神奈川県民だと思っていない

横浜に長く住んでいる人なら、一度は「自分は神奈川県民という感覚が全くない」ことに気づく瞬間があると思います。

たとえば行政区分では間違いなく神奈川県内にあるはずなのに、横浜市民にとって「神奈川」という言葉は別世界。自分は「横浜市民」であり「神奈川県民ではない」という感覚が染みついています。

これは誇張ではなく、日常の中で自然に根づいた認識です。「横浜って神奈川なの?」と聞かれて、はじめて「あ〜、そうかもね」と思うくらい、意識の外にあるのが「神奈川県という、どうでもいい存在」。

神奈川駅の話題が横浜市民の中でほとんど出てこないのも、この地名への距離感が影響していると見られます。

旅先でも横浜から来たと答える現実

旅行先や出張先で「どこから来たんですか?」と聞かれたとき、横浜市民が「神奈川からです」と答えることはまずありません。

ほぼ全員が「横浜です」と答えます。これはプライドとか見栄ではなく、本気でそう思っているからです。県名ではなく市名を名乗るのが横浜市民のスタンダード。

しかも相手が「横浜なら分かる」とリアクションしてくれる確率が高いので、なおさら「神奈川」という言葉は出てこなくなります。

逆に「神奈川から来ました」と言われたら、相手によっては「神奈川ってどこだっけ?東京の方?」と聞き返してくるかもしれません。

この「確実に通じる市名と、通じないかもしれない県名」という現実が、横浜市民の言語感覚を形づくっているように感じます。

市歌は歌えるが県歌は誰も知らない

横浜市には「わが日の本は島国よ〜」で始まる正式な市歌があり、市立の小中学校に通っていた人なら、運動会や式典で何度も歌った記憶があるはずです。

メロディーが力強く歌詞も妙に覚えやすいため、大人になっても自然に口ずさめるという声は少なくありません。一方で、神奈川県の県歌を知っている人はごくわずか。

存在すら知られていないというケースもあります。さらに面白いのが、神奈川県庁が横浜市内にあるにもかかわらず、その場所を知らない横浜市民が意外と多いこと。

「まあ市内の“どっかには”あるんじゃん?」と軽く流してしまう感覚が、関心の薄さにつながっているように感じます。

こうした温度差こそが、神奈川という名前への「無関心」を浮き彫りにしているのかもしれません。

神奈川という名前が抱えてきた歴史

県名の由来は小さな川と神奈川宿

「神奈川って川の名前なの?」と聞かれたら、その答えは「昔はね」が正解です。

今の地図を見ても「神奈川」という名前の川は載っていませんが、かつて横浜市神奈川区あたりには「上無川(かみなしがわ)」という小川が流れていたそうです。

水源もよくわからないから「上が無い川」なんて名前がつくほど地味な川だったようで、現在は埋立などによって姿を消してしまいました。

とはいえ、その周辺が「かな川」と呼ばれるようになり、鎌倉時代の文永3年(1266年)の文書には「神奈河郷」という地名がちゃんと登場しています。

さらに江戸時代にはこの街に「神奈川宿」が置かれ、東海道の宿場町としてにぎわうことに。そして明治の初めには、ついに「神奈川県」という県名にまで出世したわけです。(神奈川県HP)

街ブランドに埋もれて価値が薄い県名

神奈川県内には、横浜・湘南・鎌倉・箱根・横須賀など、全国でも通用する街ブランドがゴロゴロしています。

どのエリアも個性と魅力がはっきりしていて、観光地としても単独で成立してしまうほどの強さを持っている。その結果、県名である「神奈川」は逆に印象が薄れてしまうという現象が起きるわけです。

ちなみに、街ブランドの価値は、街の名前をスイーツと組み合わせて呼んでみればすぐに見えてきます。

「湘南プリン」「鎌倉チーズケーキ」「横浜ロールケーキ」はすぐに売れそうでも、「神奈川マカロン」と言われた瞬間に響きが微妙になる。

駅名や大学名でも似た構造があり、名前の期待値と中身の印象とのギャップが埋まらない。これが神奈川という名前が背負ってきた宿命なのかもしれません。

横浜市民すら勘違いしている駅名の由来

さて、駅の話に戻りましょう。最初の「横浜駅」は現桜木町駅の場所にありましたが、東海道本線の延伸に合わせ、現在の場所へ移転しました。

このとき駅名を「神奈川駅」にするという案が出たかどうか?は定かではありませんが、最終的に「横浜」がそのまま採用されたという事実が、地名としてのブランド力を物語っています。

そしてこの記事のテーマである「神奈川駅」は、その横浜駅のすぐ隣に位置しています。

ただしこの駅名は、県名の「神奈川」ではなく、横浜市神奈川区という「区名」から取られたと、多くの横浜市民は思っています(実際には神奈川宿が由来です)。

だからこそ、横浜市民の感覚としては「しょぼくて当然」と思っている。県名を背負っていない以上、主役になれないのも仕方がない。そんな扱いなのかもしれません。

まとめ

神奈川駅がしょぼいと言われる背景には、駅の規模や立地だけでなく「名前の持つイメージ」と「実際の姿」のギャップが影響しているように思います。

県名を冠していながら、横浜駅のすぐ隣にあっても話題にされることは少ない。地元では「神奈川」という言葉は「県名」ではなく、あくまで「区名」として受け止められています。

だから「神奈川駅」という名前に対して、特別な印象を持つ人はほとんどいません。それでも神奈川駅は、何事もなかったように毎日電車が停まり、人が乗り降りを続けています。

特別でも主役でもない。でもそういう存在があること自体に、どこか安心感がある気がします。目立たないけれど、静かに役目を果たしている。それがこの駅の立ち位置なのだと感じます。

コメント