「軍艦島に住んでいた人は、その後どうなったのか?」─ そんな疑問を持ったことがある人に向けた記事です。

かつて日本の近代化を支え、5,000人以上が暮らしていたこの島は、1974年の閉山によって突然の無人化を迎えました。

しかしその後に住民がどこへ行き、どんな人生を歩んだのかは、いまも多くが語られていません。本記事では島が無人化に至った経緯と、住民たちの「行方が見えなくなった理由」を丁寧にたどります。

暮らしの記録だけが残され、人の記録が抜け落ちているのはなぜか。記録されなかった歴史に目を向けることで、見えないものの存在が少しだけ浮かび上がってきます。

閉山で軍艦島が無人になった日

3か月で軍艦島が空っぽになった理由

軍艦島(端島)が閉山によって無人化したのは1974年のこと。最盛期には5,000人以上が暮らしていた島が、わずか3か月で誰もいなくなったという事実には、大きな驚きがあります。

閉山が発表されたのは1月、そして7月にはすべての住民が島を離れ、完全な無人島になりました。その背景には、島そのものが会社の手で整えられた、特殊な暮らしの仕組みがあったことが関係しています。

住宅を含め、生活に必要な施設はすべて三菱が用意しており、住民は工場の敷地で暮らしているような環境でした。

つまり閉山が決まれば、そこでの暮らし全体が終わるということ。誰か一人の判断でどうにかできる状況ではなく、全員が一斉に島を離れることになったわけです。

倒産じゃなく縮小だった特別な事情

軍艦島(端島)を所有していたのは三菱です。そして1974年の閉山は、会社の倒産によるものではなく「事業の縮小」という扱い。

これは炭鉱としての役割が終わっただけで、三菱そのものは現在も続いている企業です。

もし企業が倒産していたなら、従業員は一斉に解雇されることになりますが、これはあくまで「一つの事業所の終了」にすぎませんでした。

そのため、正社員として雇われていた人たちは、他の部署へ異動するなどの対応を受けた可能性があります。ただその一方で、すべての働き手が正社員だったわけではありません。

中には下請け会社に所属していた人や、期間契約の労働者も含まれていたでしょう。こうした人たちは契約の終了とともに現場を離れ、記録にも残りにくい存在になっていったのかもしれません。

今の感覚から見る「急な退去」の違和感

今の感覚で考えると「3か月で島を出てください」というのは、あまりにも急すぎる話に感じられます。

持ち家でも賃貸でもなく、会社の都合で提供された社宅に住んでいたとはいえ、当時の住民がどんな思いで島を離れたのかは想像に難くありません。

いまなら転職支援や転居先の案内など、ある程度のフォローが用意されてもおかしくない時代です。

しかし当時は、そこまで丁寧なサポートがあったとは考えにくく、家族ごと新しい生活を自分たちで整えなければならなかった家庭も多かったでしょう。

「昨日まであれだけにぎわっていた島が、急に空っぽになった」という現実は、数字以上に強い衝撃を残したはず。そのスピード感そのものが、時代のギャップを物語っているのかもしれません。

軍艦島を去った人たちはどうしたのか

三菱の社員は別の部署に移ったのか?

軍艦島の炭鉱を運営していた三菱は、1974年の閉山当時すでに大企業でした。そのため、炭鉱で働いていた正社員の中には、別の事業所へ異動した人も多かったと見られています。

閉山は会社の倒産ではなく「一つの事業の終了」という扱いで、いわば部署の閉鎖に近いものでした。会社に属していた社員たちは、一定の制度に沿って配置転換された可能性があります。

ただし、異動先での暮らしが軍艦島と同じような快適さだったとは限りません。島には学校や病院、映画館まで整っていたため、新天地とのギャップを感じた人もいたはずです。

それでも「三菱の社員」という立場があったことで、閉山後の再出発がしやすかった人も多かったのではないでしょうか。

坑夫や家族は契約終了で散り散りに

しかし、軍艦島で働いていたすべての人が三菱の正社員だったわけではありません。現場の労働者、いわゆる坑夫の中には、下請け企業や日雇い契約で働いていた人も多く含まれていました。

彼らは閉山と同時に契約が終了し、島を離れた後の行き先については、詳しい記録がほとんど残っていません。

正社員のように異動先が用意されていたわけでもなく、次の仕事や住まいを自力で探さなければならなかった家庭もあったと見られます。

家族ごと別の町に移った人もいれば、単身で新しい炭鉱を目指した人もいたはず。

ただ当時の下請け労働に関する資料は非常に少なく、どこへ移ったのか、どんな仕事に就いたのかといった詳細は、今となっては分からなくなっています。

その後をたどれない「手がかり不足」

軍艦島を離れた人たちが、その後どこで暮らしているのか。これを正確にたどることは、今の時代でも難しいままです。

閉山時に退去したのは約2,200人とされていますが、まとまった資料はほとんど残っていません。

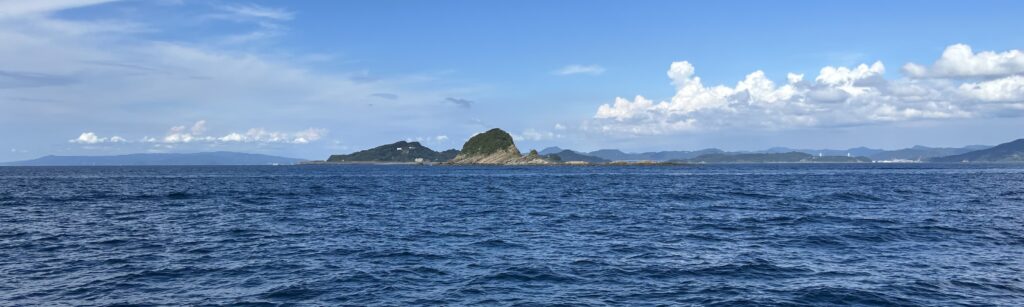

特に坑夫やその家族については、企業や行政が記録を残すこともなく、個人の体験談がわずかに語り継がれている程度です。私も今回「軍艦島クルーズ」に参加し、関連する資料館も見学してきました。

そこでは「軍艦島での暮らし」や「驚異の人口密度」といった情報が丁寧に紹介されていましたが、「住民がどこへ行ったのか」という部分は語られていない印象でした。

情報がないのか、語りたくないのか。それとも、最初から記録すらされていないのか。そんな空白が、この島には残されたままです。

なぜ人の行方が見えなくなったのか

戦時中の複雑な背景も影を落とす

軍艦島の歴史を語るうえで避けて通れないのが、戦時中に動員された労働者の存在です。

太平洋戦争の時代、島には朝鮮半島出身者を含む多くの人々が徴用され、過酷な環境で働かされていたとされています。しかしその実態は今も不明な点が多く、当時の記録も断片的なものにとどまっています。

戦後になると島の生活は劇的に改善され、暮らしの豊かさばかりが語られるようになりました。その一方で、戦時中の厳しい日々を経験した人たちのことは、徐々に語られなくなっていきます。

さらに徴用に関する資料はもともと限られており、関係者の証言も年月とともに失われていきました。

そのため、彼らの「その後」を知る手がかりは乏しく、このことに関する情報だけがぽっかりと抜け落ちたままになっています。

鉄道の町「鳥栖」が語るもう一つの現実

さて、軍艦島からは少し離れますが、佐賀県の「鳥栖」という駅をご存知でしょうか。

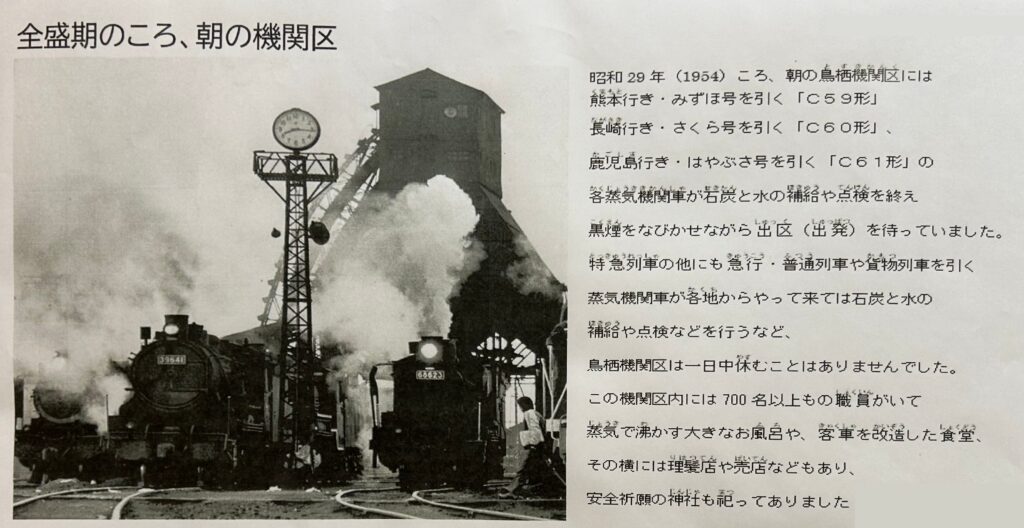

ここは長崎本線と鹿児島本線が分岐する鉄道交通の要衝で、かつては蒸気機関車への補給と整備を担う大規模な機関区が設けられていました。

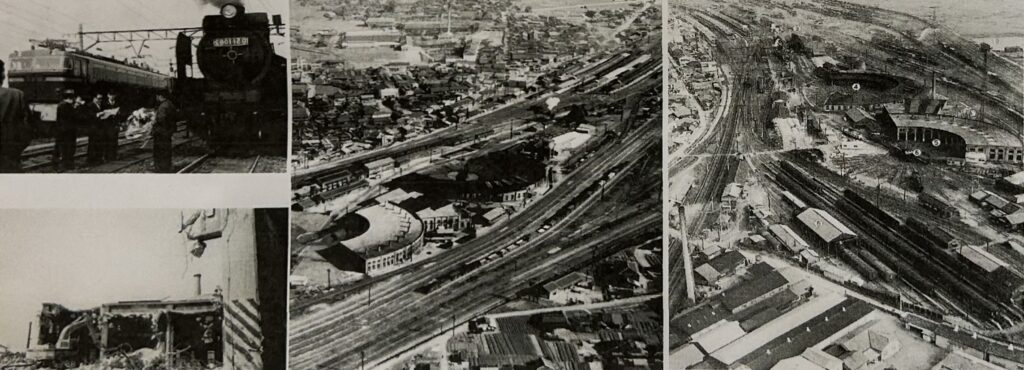

最盛期には700人以上の職員が勤務し、1日に2,000両を超える貨車が行き交っていたといわれます。しかし電気機関車の登場やトラック輸送の普及によって、その役割は次第に小さくなっていきました。

現在では駅舎だけが当時の姿を残し、鳥栖駅周辺はスタジアムや商業施設へと再開発されています。

かつての職員たちは別の鉄道施設や業務に移ったと考えられますが、石炭と違い鉄道需要は残っていたため、鳥栖の「その後」は軍艦島よりも穏やかなものだったのかもしれません。

廃墟として残ったからこそ語られる運命

軍艦島も鳥栖も、かつては日本の近代化を支えた重要な場所でした。でも石炭や蒸気機関車といった時代の主役が役目を終えれば、それに伴って施設も不要になるのは当然の流れ。

でも鳥栖は機関区が閉鎖されたあと、スタジアムや商業施設へと再開発が進みました。不要になった空間を新たな街の一部へ変えるという「次の形」が与えられたわけです。

一方で軍艦島は海に浮かぶ孤島。閉山と同時に人が去り、土地としての利用価値も見出せないまま、1974年を最後に完全に放置されました。

放置されたからこそ「廃墟として」残り続けてはいますが、それはつまり、当時の住民がどこへ行ったのかを「誰も管理していない」ということでもある。

軍艦島の「暮らしの記憶」は残っていても「その後の行方」が分からないのは、こういった事情からだと考えられます。

さいごに

かつてこの島には、石炭を目的として多くの人が集まっていました。そして現在、廃墟となったその姿を目当てに、多くの観光客が訪れています。

かつては地下に眠る資源を、今は風化したコンクリートの景色を。求めるものが変わっただけで、価値ある場所に人が集まるという構造そのものは、今も昔も変わっていません。

特に現在の私たちは、誰にも管理されなかった「その後」を見に来て写真に収めたり、記録として残そうとしたりすることで、その空白に意味を見出そうとしているようにも感じます。

でも、かつての住人にとっての「誰にも管理されなかったもの」は石炭でした。欲しかったものの形が違うだけで、そこに向き合う人の姿は、時代を越えてどこか重なっているのかもしれません。

⚠️ 補 足

本記事は現地見学や公開資料をもとに構成していますが、住民の行方については一次資料が乏しいため、一部推測を含んでいます。

コメント