「きつねうどん」や「いなり寿司」に欠かせない油揚げは、なぜ狐と結び付けられたのでしょうか。

誰もが知っている組み合わせなのに、意外と理由を説明できない人は多いかもしれません。この記事では稲荷信仰や供物としての由来を軸に、その文化的背景をひもときます。

さらに「きつね」と「たぬき」の呼び方の違いや、京都だけに存在する独自の「たぬきうどん」、動物と食べ物のイメージにまつわる雑学までを軽やかに紹介。

知っているようで知らなかった呼び名の裏側を覗いてみると、日常の一皿がちょっと面白く見えてくるかもしれません。

きつねはなぜ油揚げと結び付いたのか

油揚げが供物として選ばれた背景

油揚げが稲荷神社の供物として定着した理由には、いくつかの実用的な要素があります。まず油揚げは黄金色に揚がるため、神前に供えるものとして見た目に華やかで縁起が良いと考えられました。

さらに香ばしい匂いが立ちやすく、香りが神に届くと信じられていた点も見逃せません。加えて安価で保存性が高く庶民でも扱いやすかったことから、広く普及していきました。

こうした条件が重なり、やがて狐の好物としてのイメージが定着していきます。

単なる好物というよりも現実的な事情と信仰心が交わった結果として、今日まで続く文化の形が生まれたといえるでしょう。

稲荷信仰から稲荷寿司へ広がった歴史

稲荷信仰では狐は稲荷大神に仕える神聖な存在とされており、その狐に油揚げを供える習慣が庶民にも広がっていきました。

やがてその油揚げを使って酢飯を包んだ料理が生まれ、これが稲荷寿司の起源とされています。

信仰から始まった供物の文化が日常の食卓へと移り変わっていく過程には、日本人らしい発想の柔軟さが感じられます。

稲荷寿司という名前自体も、供物としての油揚げと稲荷信仰を象徴する狐を意識して名付けられました。

こうした背景を知ると、何気なく食べている稲荷寿司にも信仰と暮らしが結びついた深みがあることに気付かされます。食文化の中には、目に見えない歴史が静かに息づいています。

稲荷寿司をお弁当に入れるときの注意点

信仰から広がった稲荷寿司は、今ではお弁当にも欠かせない定番です。ただし油揚げと酢飯の組み合わせは傷みやすいため、扱い方に工夫が必要。

具体的な保存方法や安心して持たせるためのコツについては、関連記事で詳しく紹介しています。

肉食動物としての狐と文化的イメージ

狐は本来、ネズミやウサギなどを捕まえて食べる肉食動物であり、油揚げを食べる習性はありません。

それでも「狐は油揚げが好物」というイメージが定着したのは、稲荷信仰を通して供物としての油揚げが長く親しまれてきたためです。

信仰が文化となって文化がイメージを育てたことで、実際の習性とは異なる印象が人々に根付いていきました。

油揚げを好むというより油揚げを供える対象であったことが、いつしか「狐は油揚げ好き」という表現へ変わったとも言えます。

食文化や伝承には事実だけでなく、祈りや願いが映し出されることがあります。こうした文化的イメージが、現代の料理名にまで影響を与えているのは興味深い現象です。

きつねとたぬき食文化の地域差

関東と関西で異なるたぬきの定義

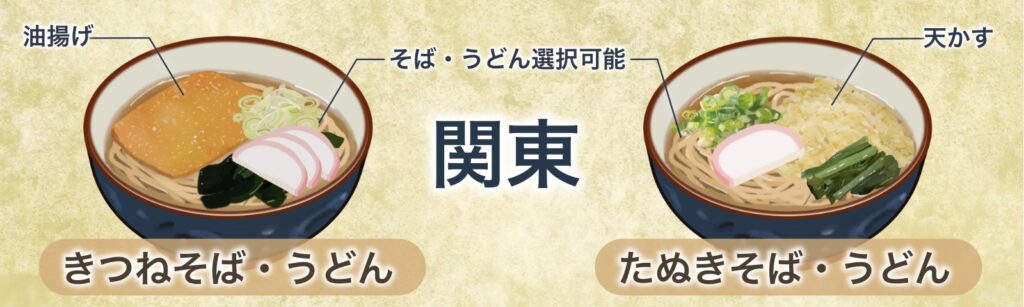

「たぬきそば」や「たぬきうどん」と聞いたとき、関東と関西ではまったく異なる料理を思い浮かべることがあります。関東では天かすを乗せたそばやうどんを「たぬき」と呼ぶのが一般的。

一方の関西では油揚げをのせたうどんを「きつね」、油揚げをのせたそばを「たぬき」と呼ぶ文化が根付いています。

この違いは「関西では天かすを無料で提供するのが当たり前」という意識があるため、あえて「天かす入りのそば・うどん」に名前をつける習慣が育たなかったことが一因です。

つまり同じ「たぬきうどん」と聞いても地域によってまったく違う料理が出てくるのは、背景にある日常の感覚がそもそも違っているからです。

京都独自の「たぬきうどん」ルール

京都には関東や大阪とも異なる、独自の「たぬきうどん文化」が存在します。京都で「たぬきうどん」と言えば、それは刻んだ油揚げをのせたあんかけうどんを指します。

この組み合わせは他の地域にはあまり見られず、京都ならではの特異な呼び方として知られています。

とろみのある出汁と油揚げの相性がよく、寒い時期には身体が温まるご当地の味として親しまれています。観光客が「たぬきうどん」を頼んで驚くことがあるのも無理はありません。

京都の人々にとっては当たり前でも、他県の人には馴染みのない名前と内容です。料理名に地域性が表れる一例として、京都のたぬきうどんは興味深い存在と言えるでしょう。

「たぬき」と「きつね」の東西対決?

関東と関西で「たぬき」の意味が違うことは、すでに見てきました。そして京都には独自の「たぬきうどん」が存在します。

ここまで呼び方が分かれると、誰が最初にそう名付けたのか気になってくるもの。記録は残っていませんが、呼び方は関西側から広まったと考えられています。

関西では油揚げのうどんを「きつね」、そばを「たぬき」と呼びました。なぜ江戸文化の象徴でもある「そば」に「たぬき」という名前をつけたのか?─ そこに、歴史を映すような仮説も浮かびます。

たぬきといえば「タヌキ親父」と呼ばれた徳川家康。きつね顔で知られる豊臣秀吉。

そんな影を感じさせる名付けの中で、京都は独自のたぬきうどんを作り上げ、大阪にはない呼び方で文化的なマウントを取りにいったのかもしれません。

京都人のマウントに悩む大阪府民もいる

大阪以外の人は気にしないかもしれませんが、京都人から静かにマウントを取られていると感じて悩む大阪府民は少なくありません。

そのときのやり取りや対抗策について紹介している記事がありますので、興味のある方はあわせて読んでみてください。

動物と食べ物イメージの文化的分類

動物と食べ物の組み合わせには実際の習性ではなく、人間の想像や文化から生まれたイメージが多く含まれています。

ここでは動物ごとの「好きな食べ物」イメージがどこから来たのかを、ジャンルごとに分けて見ていきます。私たちの記憶に刷り込まれた動物像の正体が、少しずつ見えてくるかもしれません。

絵本やアニメで定着した動物と食べ物

猿はバナナが好き?

バナナを食べる猿のイメージはアニメや絵本で定着したもの。野生の猿はバナナを特別好むわけではなく、木の実や果実などを食べる雑食性です。バナナは人間が与えることによって食べる機会があるだけで、自然界で頻繁に出会うものではありません。

ウサギはニンジンが好き?

ウサギといえばニンジンという印象がありますが、主食はあくまで牧草。ニンジンは糖分が多いため、おやつのような扱いが一般的です。与えすぎると健康を損なうこともあり、見た目の印象と実際の栄養管理のバランスには大きな違いがあります。

ネズミはチーズが好き?

ネズミがチーズをかじる姿は海外アニメの影響で広まりましたが、実際には穀物や種子のほうを好みます。高カロリーなチーズを食べることはありますが、日常的な主食ではありません。イメージが先行した典型的な例といえるでしょう。

カッパはきゅうりが好き?

日本の民話には「カッパときゅうり」という組み合わせもあります。川や沼に棲むとされるカッパは、好物としてきゅうりが語られてきました。「なぜ?」については別の記事で詳しくまとめていますので、興味がある方はぜひご覧ください。

人間との生活から生まれた動物と食べ物

猫は魚が好き?

日本の食文化とともに生まれたイメージとして、猫が魚を好むという印象が広まりました。実際には肉も好み、魚だけに偏るわけではありません。特に現代の飼育では総合栄養食が主流となっており、魚は一部の嗜好として扱われています。

犬は骨が好き?

かつては食べ残しの骨を犬に与える習慣がありましたが、現代では硬い骨は消化器への負担が大きく危険視されています。「犬=骨」のイメージは古い暮らしの名残であり、今では専用ガムやフードで代用されることが一般的になりました。

ハムスターはヒマワリの種が好き?

ハムスターがヒマワリの種を頬張る姿は印象的ですが、主食は専用ペレットや穀物です。ヒマワリの種は脂肪分が高く、与えすぎると肥満の原因になります。適度に与える分には問題ありませんが、おやつ程度にとどめるのが望ましいです。

自然や伝統文化に根付いた動物と食べ物

熊は鮭が好き?

熊が鮭をくわえる映像が印象的ですが、実際には雑食性であり、木の実や草も積極的に食べます。鮭を狩るのは主に秋の限られた時期で、繁殖や冬眠前の栄養補給に適しているためです。一年中鮭を狙っているわけではありません。

ハトは豆が好き?

鳩が豆食ってポー!したり(?)、公園で豆をついばむ姿が広く知られていますが、ハトの主食は本来、穀物です。人が与える餌に慣れて好むようになった面もあり、食べ物の選び方には人との関わり方が深く影響しています。

馬はニンジンが好き?

ニンジンは甘みがあり馬が好む傾向がありますが、主食は牧草や穀物です。ニンジンはごほうびやご褒美として与えられることが多く、鮮やかな色合いも手伝ってイメージが定着しました。日常的に与えるものではありません。

まとめ

キツネと油揚げのつながりをたどると信仰や供物、そして料理名へと広がっていく、日本らしい文化のにおいが見えてきます。

本来肉食であるはずの動物が、信仰を通じて食卓に登場するまでの流れは意外と奥深く、どこか人間らしさも感じさせます。

そこから派生したたぬきとの呼び分けや地域ごとの食文化の違い、さらには他の動物と食べ物イメージの関係まで ─ 今回はそんな「呼び名と食べ物」にまつわる雑学を、キツネを起点に見てきました。

日常に溶け込んだ名前の中に文化や想像が重なっていると気づくだけで、いつもの一杯も少しだけ面白く見えてくるかもしれません。

コメント