「総武線」と「総武本線」という表示に混乱した方へ。もしかして、いま千葉駅ですかね?─ 結論から言うと、総武線と総武本線は同じです。

ザックリですが…、総武本線のことを東京では「総武線」と言います。もうこれは「方言みたいなもの」。

東京方面へ向かう場合は、乗換案内などで「総武線快速」と「総武線各駅停車」のどちらに乗るべきか確認して、まずは電車に乗ってください。銚子方面へ向かう場合は、「総武本線」で大丈夫です。

でもなんでこんな「意味不明なこと」になってるのか? まずは電車に乗って、少し落ち着いたら続きを読んでみてください。「総武線の闇」をキッチリご説明します。

総武線と総武本線って何が違うの?

そもそも「本線」って何なの?

ではまず、「本線とはなんぞや?」について解説します。JR線における「本線」とは、かつて国鉄が整備した「特に重要な線路」を意味するもの。

これは「主要都市をつなぐ大動脈」にあたる線路が該当し、その本線から「独立線・支線」と呼ばれる線路が「木の幹と枝」のように伸びています。

実際に東京〜神戸を結ぶ東海道本線にも多くの支線があり、横浜から大船までの海沿いエリアを結ぶ根岸線も、東海道本線の支線(正確には独立線)にあたります。(この辺、難しいので流してください)

「じゃあ山手線は?」というと、色々な本線や独立線・支線の寄せ集めキャラ。

「それなら常磐線は?」についても、本線級ではあるものの…、実質的に東京から東北へ向かう2番手ルートなので独立線キャラ※。

日本各地には東海道本線や総武本線のように、「ドヤ顔で本線を名乗る」線路がいる一方、独立線・支線たちは「普通に線と名乗っている」。これが実態なんです。

※本記事では一般利用者にも分かりやすく伝えるために、鉄道の正式な線籍や運行区分について、一部表現を簡略化しています。

総武本線は「線路」で総武線は「系統」

では本題に入りましょう。総武本線とは、東京〜銚子を結ぶ「線路そのもの」を指す言葉。じゃあ「総武線は独立線か支線ってことだね!」って…、ごめんなさい、違うんです。

確かに独立線・支線たちが「線と名乗っている」とは言いましたが、総武本線はドヤ顔で「本線」と名乗ってる側。

じゃあ「総武線」ってのはなんなのさ!についてですが…、これは東京近郊の運行系統(路線バスの○○系統など)のこと。

総武本線という線路の上で、東京〜千葉駅間をウロチョロしてる青色の系統を「総武線快速(横須賀線と接続)」、御茶ノ水〜千葉駅間を行ったり来たりしてる黄色の系統を「総武線各駅停車(中央線各駅停車と接続)」と呼びます。

なので、「総武線」というのは東京でしか使わない「方言のようなもの」。支線は「線」、運行系統も「線」。これじゃあ、わかりま「線」よね…。

実は千葉駅が「分水嶺」だった

でも、そもそもなぜ東京から「銚子へ本線」が引かれたのか。それは、かつて銚子が江戸への「物流拠点」だったから。

利根川を通じて江戸と水運で結ばれていた銚子は、鉄道輸送の時代になっても重要視されました。

でも総武本線という形で水運を鉄道に置き換える際、そのルートは千葉県内の交通需要より「銚子と東京を最短距離でつなぐこと」が優先されます。

でもその後、物流拠点は成田へ移り、銚子の地位は相対的に低下。また観光需要は南房総の海沿いエリア(館山・鴨川など)にシフト。

かつて東京から千葉県各地へ多くの特急が走っていた頃は、「通勤は線」「特急は本線」という感覚もありましたが、成田エクスプレスに「本線」は…、ちょっと似合いません。

そんな「千葉県ならではの事情」もあって、今では総武本線のうち「東京〜千葉駅間が総武線」になってしまっているのが実情です。

分水嶺って何だか知ってる?

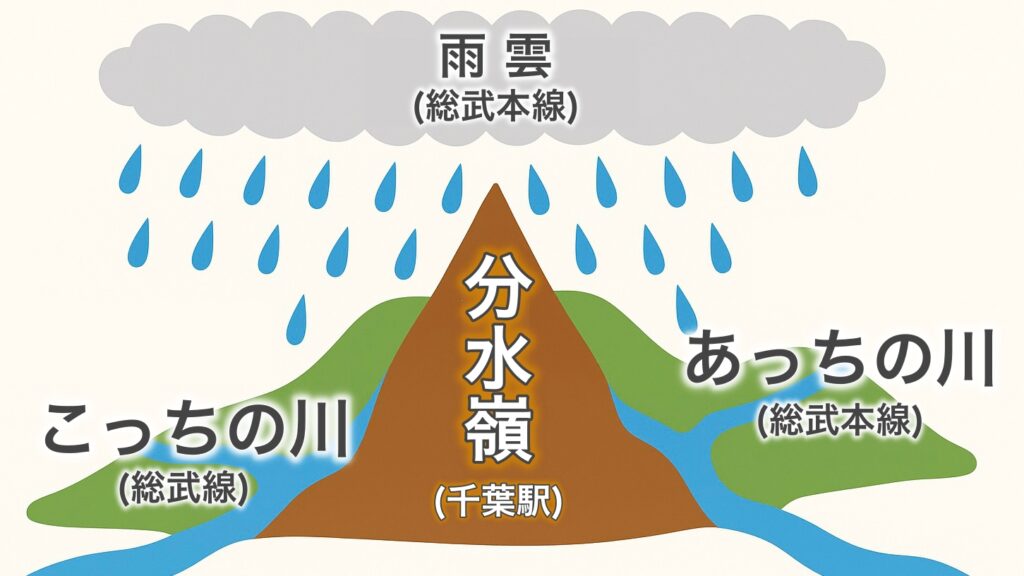

「分水嶺(または分水界)」という言葉、聞いたことありますか?これは、山に降った雨が「あっちの川に流れる」か「こっちの川流れる」かを分ける、山のてっぺんのこと。

千葉駅より西側では「総武線」、東側では「総武本線」と呼ばれることから、この記事では千葉駅が「分水嶺だった!」としています。

ところで、そんな千葉県には世界的にも珍しい三分水嶺(山に降った雨があっちこっちそっちの3方向に流れる)があるって知ってましたか?

こちらの記事で詳しく紹介しているので、気になる方はぜひ読んで見てください。

東京の電車はなぜ名前がややこしいの?

線路の名前と系統の名前がズレている

では改めて、「東京の鉄道方言がグチャグチャ問題」に取り掛かりましょう。これは、「線路名」と「系統名(運行ルート)」が一致しないせいで、利用者が混乱するという話。

たとえば宇都宮線。これは東北本線の線路を走っている運行系統で、正式な線路名ではありません。でも「宇都宮行き」ならともかく、「小金井行き」って…どこだよそれ。

京浜東北線も、実態は東北本線・東海道本線・根岸線をまたいで走る系統で、「京浜東北線」という線路は存在しません。

埼玉最強の電車、埼京線も見た目は独自路線っぽいけど、実際は山手貨物線や赤羽線などを繋いだ「寄せ集め」。

常磐線各駅停車に至っては地下鉄千代田線の中を通過して、ホームでは小田急ロマンスカーと並ぶカオスぶり。東京で電車に乗るなら、もはやスマホの乗換案内はマストなのかもしれません。

通勤と「ブランド」を優先したから

でも、なぜそんなにカオス化したのか?もともと鉄道は、都市間を結ぶ長距離輸送を目的に整備されました。でも高度経済成長によって、首都圏内の通勤需要が激増。

そのため、「通勤に特化」した運行経路が次々と作られていきました。このとき、通勤経路の名前はシンプルな方が良いだろうと「○○線」という系統名が定着。

総武線はイエロー、山手線はグリーンといった色分けや名前が、まさに「ブランド」として機能し始めました。でもその一方で「独立線・支線たちが”線”と名乗っている」という、あの件が残っています。

とは言っても当時はまだ、「通勤が線」で「本線は長距離」という感覚があったかもしれません。でも新幹線が当たり前の現代では、「本線」という言葉に馴染みも薄い。

だから「総武線」と「総武本線」違いを知っている人の方が、少なくなってしまいました。

東京では絶滅しちゃった「総武本線」

例えば新宿駅では、「通勤電車は中央線」「特急は中央本線」のホームに発着します。

でも東京駅に「総武本線」のホームはありません(錦糸町、船橋も同様)。東京から銚子へ向かう特急も「細々とは」運行されているので、「総武本線」ホームがあっていいような気もしますが…ない。

現在東京駅からバンバン走って行く特急は、あの成田エクスプレス(総武本線は一瞬しか走らない)です。

何より「速いイメージが命」の成田エクスプレスにとって、旅情感溢れるイメージの「総武本線」という響きは、「マジ勘弁して」って思いがあったのかも。

そんな経緯からか、東京では「総武本線」という表記を見ることがほぼなく、千葉駅以東のエリアだけが「今でも本線を名乗っている」状態なんです。

でもこれ、水運で関東を支えた人たちの「”本”気みたいなもの」、感じたりしませんか?

コメント