「海上自衛隊って海の組織なのに、なんで飛行機を持ってるの?」─ そう思った人に向けた記事です。

ニュースで「海上自衛隊の哨戒機が~」などと聞いても、何をしているのかピンとこない人は多いはず。実は海を守る任務には、空からの「目」が欠かせません。

この記事では、海上自衛隊がなぜ航空機を運用しているのかを、航空自衛隊・陸上自衛隊との違いを交えながらわかりやすく解説します。

さらにP-1やUS-2といった機体の特徴、そして東京湾上を飛ぶ旅客機が「館山を避ける」意外な理由まで紹介。

読んだ後には、空を見上げるたびに「海の飛行機」が少し身近に感じられるようになるはずです。

海上自衛隊はなぜ飛行機を持っているのか

海上自衛隊の任務は、日本の海を守ること。でも日本の領海は想像以上に広く、艦船だけで全域を監視するのは現実的に困難です。そこで必要となるのが、上空から広範囲を見渡せる「飛行機」の存在。

海上自衛隊が運用する哨戒機という飛行機は、特殊な装置を使って海上や海中を監視し、脅威となる船舶や潜水艦の動きを把握します。

また護衛艦など連携して救難活動にも出動し、災害時には物資の輸送も担当する。つまり海上自衛隊の飛行機は「空の脅威」に対するものではなく、「海を守る」ためのもの。

でもそれ、「航空自衛隊に任せればよくない?」って疑問も残りますが…、自衛隊は保有する兵器の種類ではなく「それぞれが防衛するエリア」で、陸・海・空の3つに分かれています。

まずは、この点を理解する事が第一歩です。

航空自衛隊や陸上自衛隊との違いとは?

では「それぞれが防衛するエリアは?」という話ですが、航空自衛隊は「空の防衛」、海上自衛隊は「海上の防衛」、そして陸上自衛隊は「地上の防衛」という分担になっています。

航空自衛隊は敵の航空機やミサイルを迎撃するための戦闘機など中心に運用し、まさに日本の空を守る盾のような存在。そのため、基本的には飛行機を中心に構成されています。

一方の陸上自衛隊は地上での作戦が中心ですが、輸送や偵察、地上部隊の支援を行うヘリなどを運用しているため、海上自衛隊と同様に「飛行機を保有している」と言えるでしょう。

つまり自衛隊の役割分担では「飛行機は航空自衛隊が保有すべき」という発想はなく、「各自衛隊が役目を果たすために、必要な飛行機をそれぞれ保有すべき」という考えになっているわけです。

海上自衛隊が運用する主な飛行機の種類

海上自衛隊が運用する航空機には、潜水艦の探知に特化した哨戒機から、救難任務に対応する飛行艇までさまざまなタイプがあります。ここでは、主な機体とその役割をわかりやすくご紹介します。

P-1哨戒機

川崎重工が開発した最新哨戒機で、海上自衛隊の中核を担う存在です。高性能なセンサー群と静粛性の高いエンジンを備え、広大な海域での潜水艦監視や情報収集に対応。P-3Cの後継機として順次配備が進んでいます。(Wikipedia)

P-3C哨戒機

アメリカ製のP-3オライオンを日本向けに改良した哨戒機で、長年にわたって海自の主力機として活躍してきました。現在はP-1への更新が進みつつありますが、現在も地方基地を中心に現役運用されています。(Wikipedia)

US-2救難飛行艇

新明和工業が製造した国産の救難飛行艇で、世界でも数少ない「荒波に着水できる飛行機」として知られています。急患輸送や人命救助に対応し、航空機でありながら海に降り立てる、極めて特殊な任務に対応した機体です。(Wikipedia)

SH-60K哨戒ヘリ

アメリカ製SH-60をベースにした国産哨戒ヘリで、主に護衛艦で運用されます。高性能ソナーやレーダーを搭載し、潜水艦の探知や追跡に特化。艦船とリアルタイムに連携し、洋上の哨戒作戦を支える重要戦力です。(Wikipedia)

F-35B戦闘機(航空自衛隊の所属です)

いずも型護衛艦での運用が予定されているF-35Bですが、実は空自の機体。海自の護衛艦に空自の航空機を艦載するという、ちょっとフクザツな運用になります。なお、米空母の艦載機は米海軍に所属する機体です。(Wikipedia)

空から潜水艦を見つけたらどうするのか?

「哨戒(しょうかい)」とは、見張りながら巡回し、敵や異常をいち早く発見すること。

つまり海上自衛隊の「哨戒機」は、さまざまな仕組みを使って海中のわずかな異常を感知し、敵潜水艦を探すのが主な仕事です。

具体的には「ソノブイ」と呼ばれる音波探知装置を海に投下し、その反響を分析して潜水艦の位置を特定します。

位置をつかんだ後は、護衛艦や哨戒ヘリと連携してそれを追跡し、必要に応じて対潜魚雷を海中に投下する。

そんな哨戒機に対して、海中の潜水艦は反撃の手段を持っていないのが一般的。つまり潜水艦対策において、哨戒機は「ワンサイドで勝てる無敵キャラ」。

実際には「海上自衛隊が哨戒機で警戒する」ことによって、「領海内で潜水艦による脅威が発生しない」ことを期待しているわけです。

気付いてた?:旅客機が館山を避ける理由

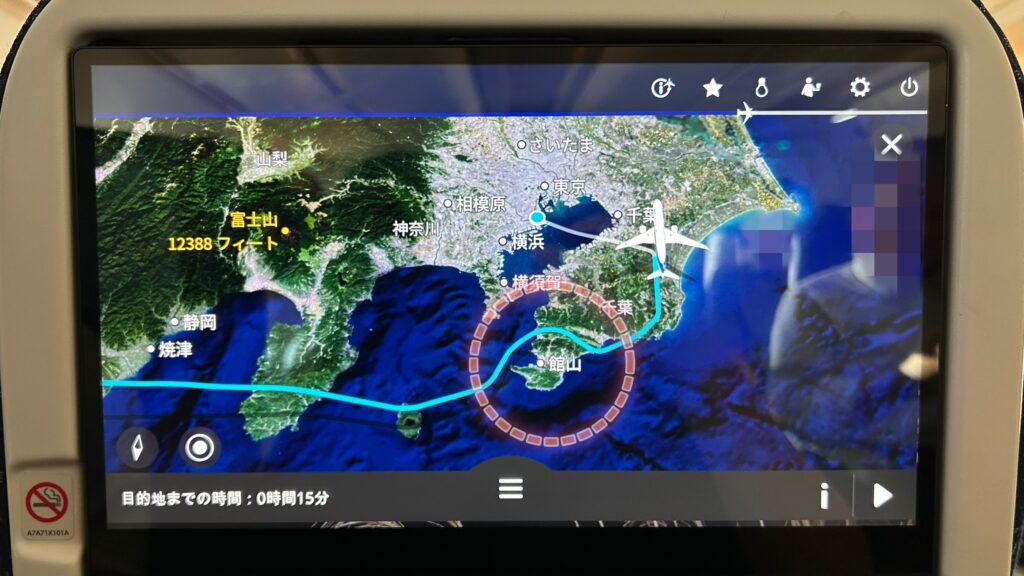

さて、旅客機に乗って羽田空港へ向かっているとき、房総半島の南端である「館山だけ」ぐるっと北側に回避するルートを取っていることに気付いた人もいるかもしれません。

実はこれ、パイロットが居眠り操縦していたからではなく、館山に海上自衛隊・館山航空基地があるためです。

ここは哨戒ヘリなどが対潜哨戒や警戒監視、救難任務を日常的に行っている「ゴリゴリの前線基地」。そのため民間機は安全確保のため、この空域を避けて飛行します。

海の中に潜む潜水艦から、私たちの暮らしを守る海上自衛隊の飛行機たち。でもそんな彼らもまた、私たちの視界からそっと外れるように飛び続ける。

もしかすると彼らは、「ちょっとシャイな存在」なのかもしれません。次に羽田へ降りるとき、そんな静かな飛行機たちの気配を感じてみてください。

コメント