ムツゴロウって聞いたことはあるけど、実際に食べたことがある人は少ないかもしれません。

有明海周辺でしか獲れないこの魚は「名物」「珍味」と言われつつ、その味については情報が少なく、本当に美味しいのかどうかがわかりにくい存在です。

この記事では佐賀県の「むつごろう亭・丸善」で実際にムツゴロウを食べた体験をもとに、その味や食感、見た目のインパクトを包み隠さず紹介します。

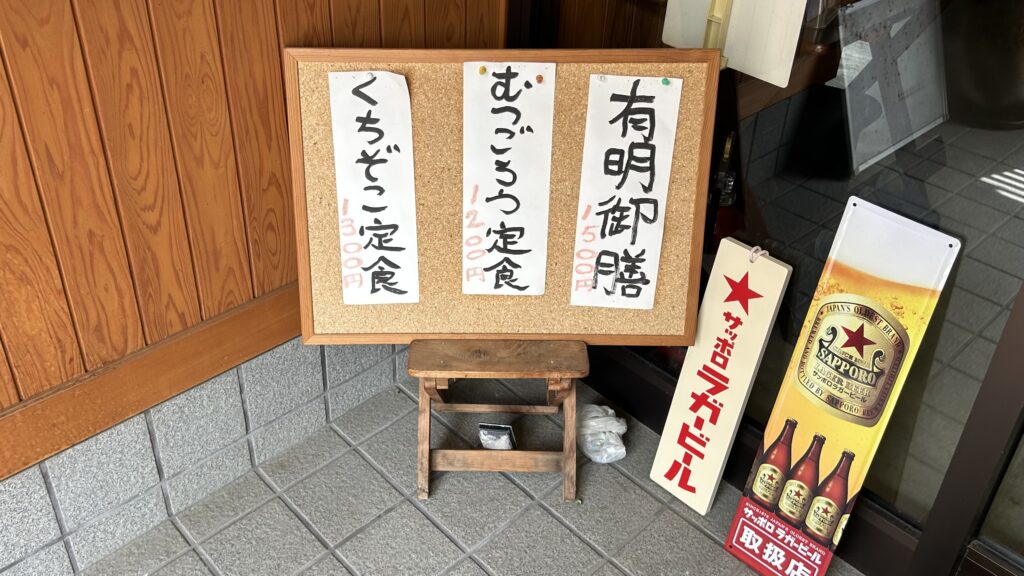

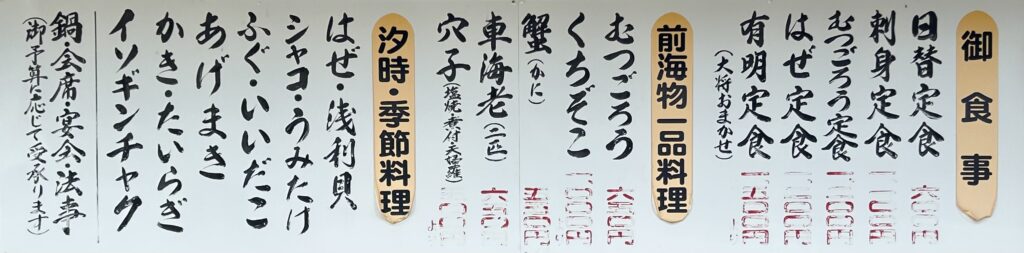

むつごろう亭・丸善で味わう幻の魚定食

佐賀駅から遥か離れた干拓地にある地元食堂

むつごろう亭・丸善は、佐賀駅から7キロほど離れた干拓地の中にポツンとあるローカル食堂。周囲は見渡す限り田んぼが続き、観光客がふらっと立ち寄るような場所ではありません。

一応路線バスで行くこともできますが、本数はかなり限られているので事前の確認は必須。

お店はカウンター席と、小上がり座敷のテーブル席が2卓だけという、どちらかといえば地元のお父さんたちの「晩酌という名の社交場」なのかも。

でもこの日は11時のオープンと同時に入店したため他にお客さんもおらず、店内は静かな雰囲気。観光地らしい賑わいとは無縁ですが、地域の暮らしの中にひっそりと存在しているような印象です。

ここで今から、あの干潟の奇食「ムツゴロウ」と向き合う時間が、ゆっくりと始まります。

見た目の衝撃!ムツゴロウ定食の正体とは

今回注文したのは「むつごろう定食」。小鉢や刺身、お味噌汁までついた定食は彩りもよく、1,200円という価格から見てもかなり満足度の高い内容です。

でもやっぱり運ばれてきた瞬間に目を奪われるのが…、主役のムツゴロウ。蒲焼にされて真っ黒なフォルムになった3匹※が皿の上に並び、その存在感は間違いなく「キモ圧倒的」。

※メニュー表には2匹と記載あり、小ぶりだったため3匹だったのかもしれません。

黒く照りのある皮、大ぶりな頭、ずんぐりとした体つき。ガバッと大きく開いた口には完全にビビってしまい、箸が思うように動きません。

有明海では「アイドル」とされる存在なのに、料理として目の前に現れると「親しみというよりも覚悟」を求められるような不思議な威圧感がある。

「これを食べるために来たのに」と自問しながら、しばらくは静かに向き合う時間が続きました。

甘辛トロトロとゴリゴリ食感で白メシを食らう

でも、これを食べるために佐賀まで来たのに負けられない。覚悟を決めて箸を入れると、この日は小ぶりだったせいかムツゴロウは身が少なく、思った以上に骨が太いことに気づきます。

一般的な焼き魚のように身をほぐして食べる感覚ではなく、皮とその下にあるゼラチン質の部分が主役。蒲焼き風の甘辛いタレがガッツリ絡んでいるので、ご飯との相性は抜群です。

トロリとした脂のなめらかさ、焼かれた皮の香ばしさ、そして骨を噛み砕くゴリゴリとした歯応え。でも「魚としてのムツゴロウの味」を楽しんでいるか?と言われると…、そうでもない気がします。

香ばしく焼き上げられた脂身の多い魚を、ほぼ甘辛いタレの味で白メシをかっこむ。

そんな意味では「うなぎの小さいバージョン、見た目が怖い仕立て、有明海の潮風を添えて」といったところでしょう。

ムツゴロウの正体と「美味しい」の理由

有明海に生きる泥の上のかわいい魚

ムツゴロウはハゼの仲間で、有明海と八代海の干潟にしか生息していない、とても珍しい魚です。

見た目がよく似たトビハゼは関東を含む広い範囲に生息していますが、ムツゴロウは深く柔らかい泥と、大きな干満差がある干潟でしか生きられません。

なので有明海や八代海は、そんな条件を満たす日本でも数少ない場所というわけです。泥の上で胸びれを手足のように使って跳ねながら移動する様子は、まさに干潟のマスコット。

一般的に身近なハゼといえば「マハゼ」が代表格で、天ぷらにすると甘みがあってとても美味しいので釣り人にも大人気。一方のトビハゼは可食部が少ないため、基本的に食用にはされません。

こうして比べてみると、ムツゴロウは限られた場所でしか出会えない、激レア珍魚だということがわかると思います。

焼いてから甘辛に煮るという生活の知恵

ムツゴロウはまず素焼きにして泥臭さを飛ばし、そこから甘辛いタレでじっくり煮込むのが定番の食べ方です。

味付けには砂糖と醤油を使い、照りが出るまで煮込むことで独特の滑りやクセを抑え、白メシに合うおかずへと変わっていきます。

蒲焼き風のこの調理法は、有明海沿岸の郷土料理として定着しており、東よか干潟ビジターセンターでも「ムツゴロウの蒲焼き」が郷土料理として紹介されていました。

近年では刺身を出すお店も一部にあるようですが、ムツゴロウを生で提供するには泥抜きや飼育管理が必要なことから、これは郷土料理として一般的に親しまれてきた食べ方とは異なるようです。

クセのある魚をどうやって食べやすく仕上げるか。その答えとして生まれたのが、この甘辛い蒲焼きというスタイルなのだと思います。

飽食の時代と郷土料理として残る昔の記憶

ムツゴロウは美味しいのか?その答えについて、私は「美味しいから食べられてきた魚ではない」と感じました。

佐賀県が面する有明海は広大な干潟が広がる地域で、そこに生きる魚介類は「前海もん」と呼ばれ、身近な恵みとして親しまれてきたそうです。

つまり佐賀県のうち有明海側の地域では、一般的な魚よりも「干潟の魚」のほうが暮らしの中で手に入りやすかったということ。

ムツゴロウもそのひとつで、かつては貴重なタンパク源として、焼いて煮るなどの工夫をしながら食べていたのでしょう。でも現代はムツゴロウよりも手軽で美味しいものがあふれる時代です。

ひょっとしたら、佐賀の子供たちにとっては「ムツゴロウ」よりも「チーズバーガー」の方が身近な食べ物だったりする。

つまり今では佐賀の人でもあまり食べなくなり、ムツゴロウや干潟そのものが「食べる対象」から「守る対象」へと変わってきている、そんな時代の流れも感じました。

まとめ:美味しさの意味を考えた旅の終わりに

子どもの頃、有明海で板に乗ってムツゴロウ漁をする人の映像をテレビで見たことがありました。

それ以来、私は有明海という場所とムツゴロウという魚がずっと気になっていて、いつか行ってみたいという思いを持ち続けていたんです。

今回はたまたま休みが取れたこともあり、九州旅行を決めて、いざ有明海へ。念願のムツゴロウを食べようとGoogleマップで店を調べ始めたのですが、想像以上に「ない…」。

有明海沿岸ならどこでも「チーズバーガーくらいの感覚で」食べられるものだと思っていたので、これは正直困りました。でもなんとか見つけたのが、今回ご紹介した「むつごろう亭・丸善」さんです。

ここへ行くために、熊本へ行く日程を佐賀へ変更したほどです。

ムツゴロウは今や保護の対象でもあり、食べさせてくれる店はこれからもっと減るかもしれません。もし気になっている人は、食べられるうちにぜひ食べてみてはいかがでしょう?

コメント