長崎市にある諏訪神社が「やばいらしい」と聞いて気になった方へ。そこは長い石段に始まり、疲労困憊の中で参拝を済ませた後は境内横にあるシュールな動物園を楽しむという不思議スポット。

ちなみに、ちょっとした縁結びパワースポットだったりもします。一方で、過去には神社をめぐる内部トラブルが報道されたこともあり、そうしたことが気になっている人も一定数いるはず。

この記事では、現地で実際に感じた「やばさ」を体験ベースで整理しています。

事前に知っておくと見え方が変わるポイントもあるので、参拝や観光を考えている人にとっての判断材料になるかもしれません。

長崎諏訪神社はどんなところ?

まず知っておきたい基本情報

長崎諏訪神社は、長崎市の中心部にある神社です。路面電車の「諏訪神社前」から徒歩すぐの場所にあり、アクセスのしやすさも特徴のひとつ。

もともとは江戸時代のはじめに建てられたとされており、長く地元に親しまれてきました。秋には「長崎くんち」の奉納踊がここで行われるため、「おすわさん」と呼ばれることもあります。

祭神は本家である「諏訪大社系の神様」ですが、厄除けや縁結びなど、気になる願いごとも聞いてくれるようです。また、神社の敷地は長崎公園の一角に含まれています。

ここは明治6年の太政官布告によって整備された、長崎で最も古い公園のひとつ。境内には「どうぶつひろば」と呼ばれる小さな動物園もあり、参拝とあわせて立ち寄る人の姿も見かけます。

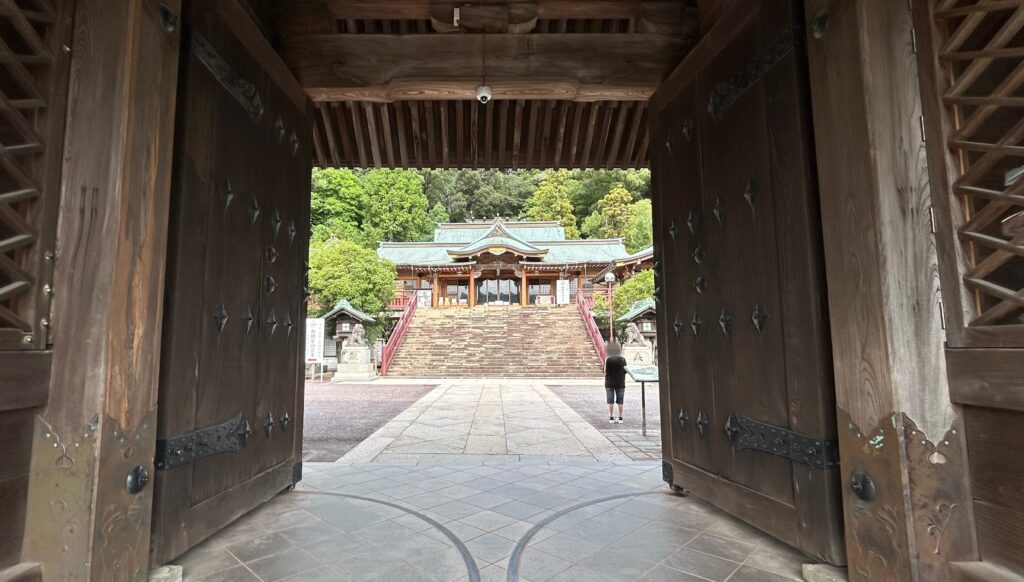

参拝が登山みたいに感じる石段

Googleマップにも「長い階段がある有名な神社」といった書き方がされていますが、実際にそこまで気にする人は多くないかもしれません。

だって「神社に階段があるのは当たり前」なので、深く考えずに登りはじめる人がほとんどだと思います。でもこの神社の階段は、ちょっと話が違います。

下から見上げると、たしかに本殿はかなり高い位置にあります。ただその時点では「まあ行けそう」と思ってしまう距離感。だからこそ登りはじめてしまう。

でもそれが、完全に甘かったと気づくのは、しばらく経ってからです。登っても登っても終わりが見えず、途中には車道が3本も横切っています。

なぜこんなに長いのか、考えているうちに息が上がってきて、いつの間にか黙って登るようになる。そして登りきって振り返ると、視線の高さが向かいの山と同じだったことに気づきます。

参拝というより、これはもう登山に近い感覚でした。

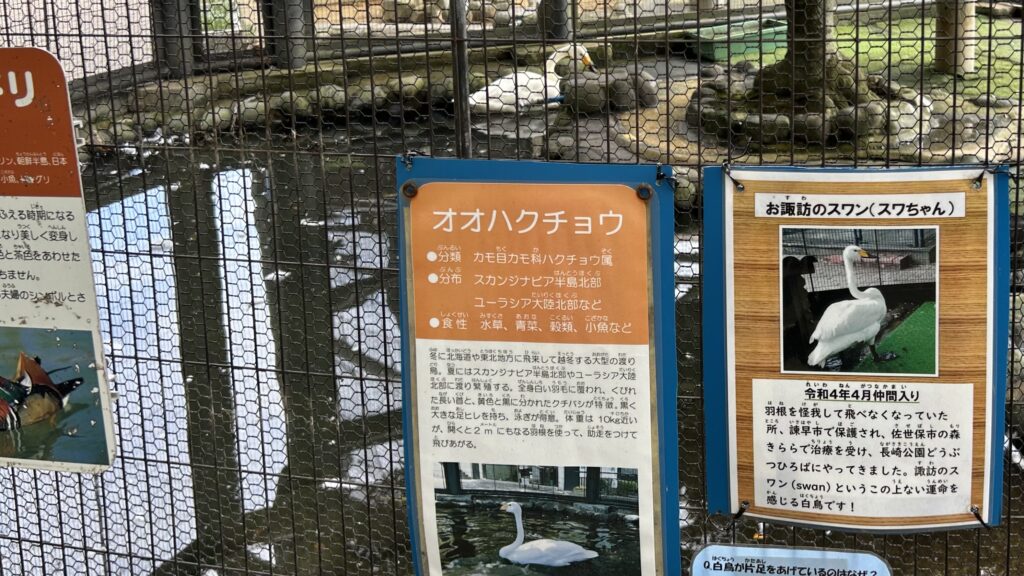

境内に隣接するユニークな動物園

神社の境内横にあるのが、無料で入れる小さな動物園です。

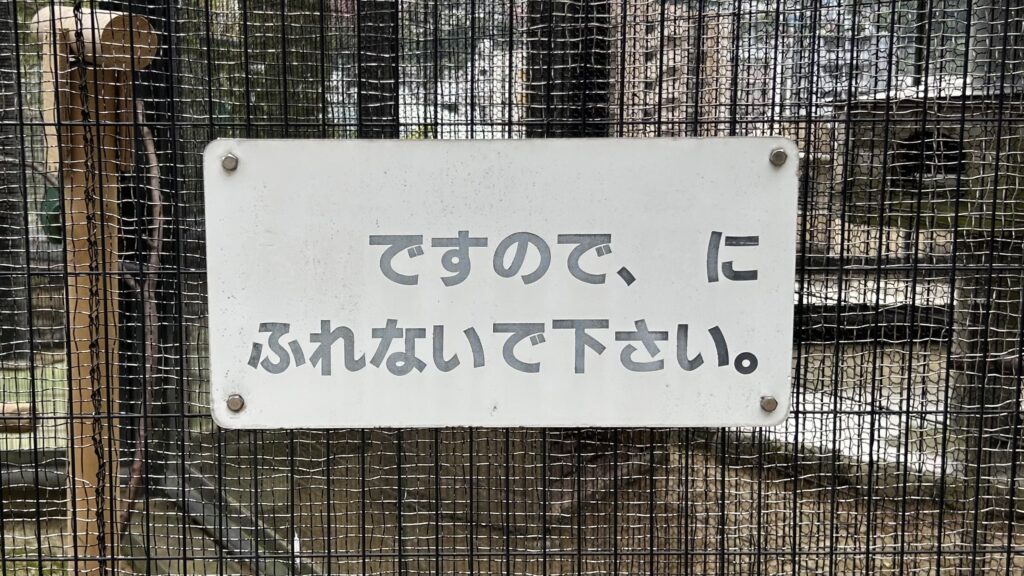

正式には「どうぶつひろば」という名前ですが、施設の規模に対して注意書きの看板がやたらと多く、しかも文字がかすれて読めないものがあったりして、少しだけ不思議な空間になっています。

白鳥(スワン:諏訪だけにね)がいたり、手洗い場のコアラが鼻水を垂らしているようにしか見えなかったり。

ところどころでツッコミたくなるポイントが多く、参拝後の厳かな気持ちとのギャップが強く残る場所です。しかも動物たちから漂ってくる独特の獣臭も、予想外の感覚として印象に残ります。

安全のための注意書きとはいえ、それ自体が名物になっているような気もする。神聖な空気と生活感が隣り合わせにある、そんなシュールなやばさがありました。

諏訪神社の魅力ともう一つの諏訪神社

境内で見つけた小さな発見

長崎諏訪神社の境内は、それほど広くはありません。

静かな空気の中をゆっくり歩けるような雰囲気ですが、参拝者の多くは石段を登ってくるだけで疲れている様子で、このくらいの広さが丁度良いといった感じ。

この日もお参りを終えたあとは休憩所で体力を整えてから御朱印をもらい、ゆっくりと山を降りていく参拝者が多く見られました。

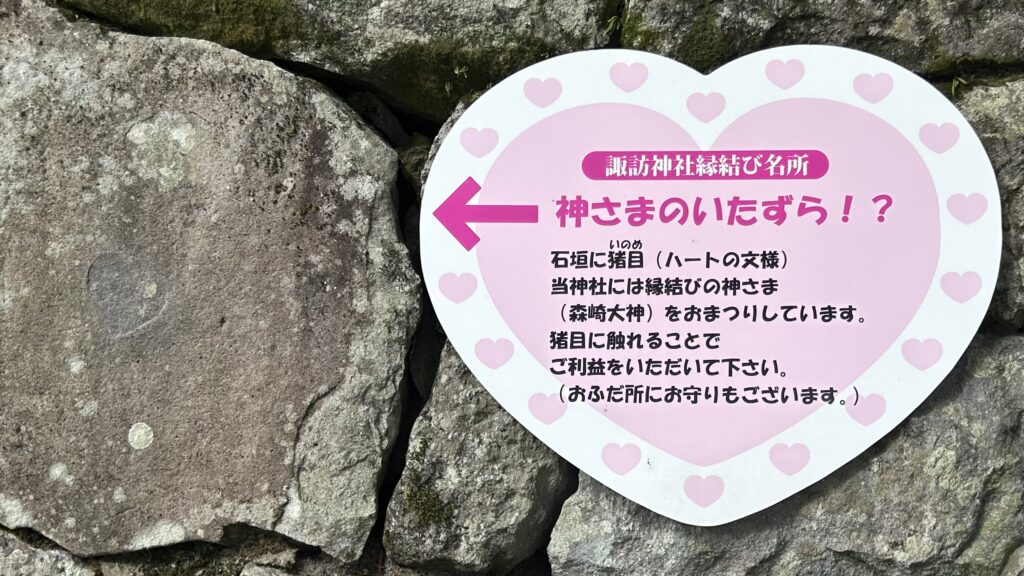

境内の一角には、石垣の一部にハート模様が彫られている場所があります。ここは「神さまのいたずら」として紹介されており、縁結びにまつわるスポットとしても知られているようです。

こうした仕掛けがあることで、疲労感の中にも「少しだけやさしさ」が加わっていました。また神社のすぐ横には駐車場もあるため、階段を避けて車で訪れる選択も可能です。

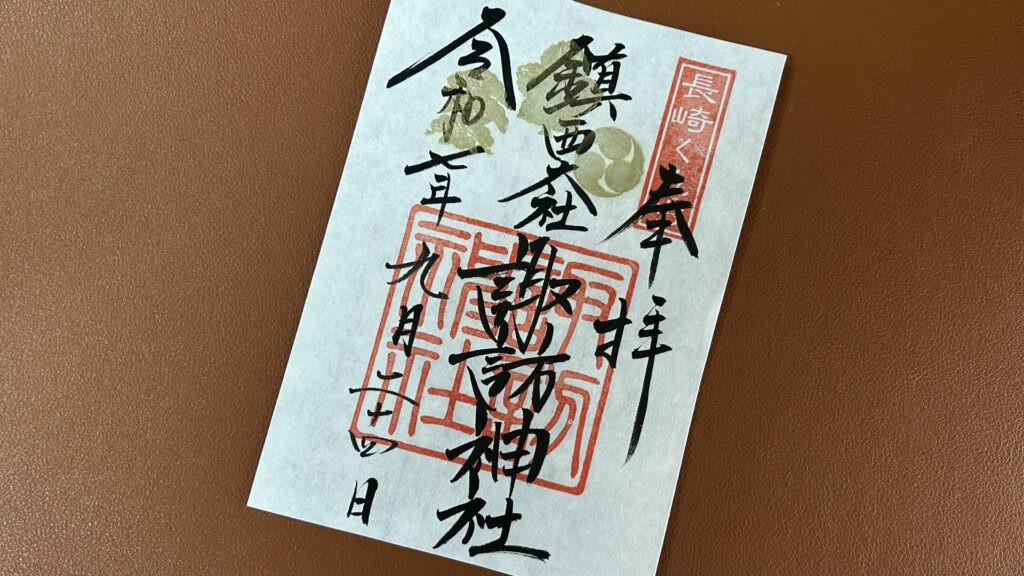

御朱印の情報

長崎諏訪神社では、参拝の記念として御朱印をいただくことができます。初穂料は500円。

この日は御朱印帳を持っていなかったため、書き置きで対応してもらいましたが、口コミ等を見る限りでは直書きも可能なようです。

頂いた御朱印は落ち着いた書体に大きめの印が押されていて、紙全体にしっかりとした存在感がありました。

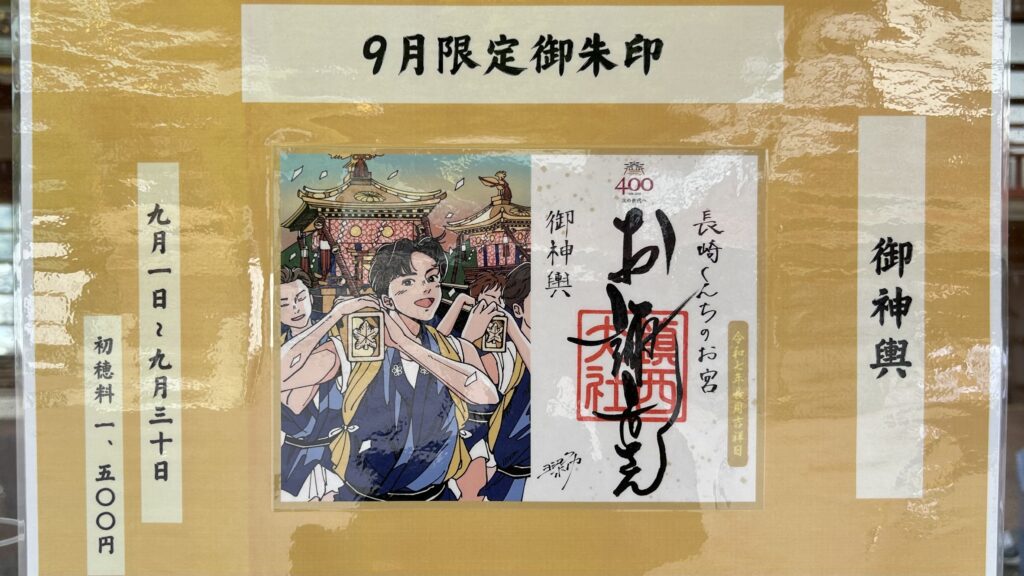

長崎諏訪神社の御朱印で特に注目なのは、時期限定のデザインが登場する点で、長崎くんちの時期には、祭りを描いた華やかな御朱印も登場するとか。

諏訪神社は長野県の諏訪大社を総本社とし、全国に約1万社あるとされています。その中でも御朱印を頂ける神社は限られて、数百社程度と見られています。

各地の諏訪神社を巡ってコレクションするのも、旅の楽しみになりそうです。

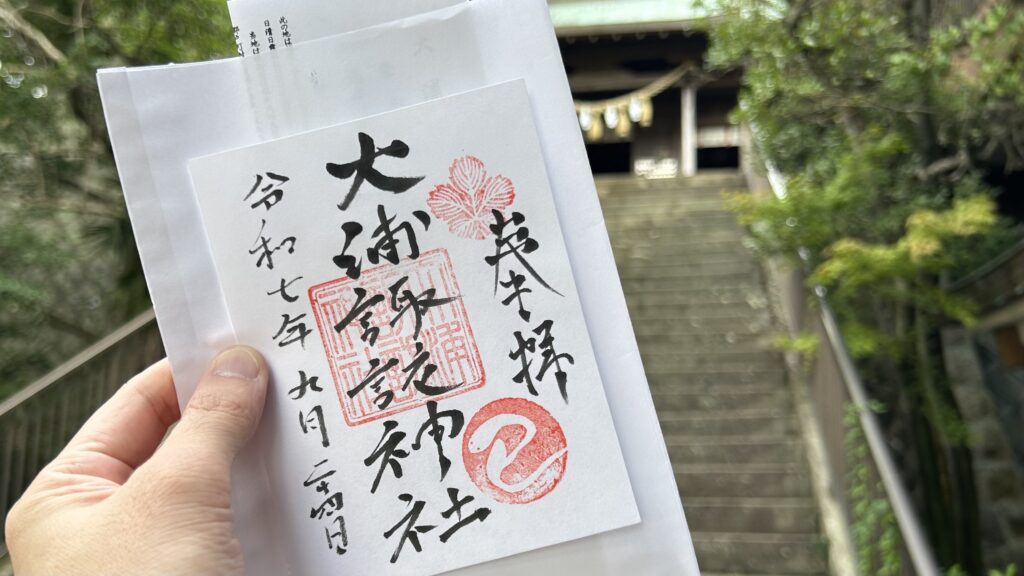

大浦諏訪神社とのちがい

長崎市内には、もうひとつ「諏訪神社」と呼ばれる神社があります。それは、観光地として知られる大浦天主堂のすぐ近くにある「大浦諏訪神社」。

名前が似ていることから、間違えて訪れる人もいるかもしれません。ただ現地に足を運ぶと、その印象はかなり異なります。

階段は短く、境内もこぢんまりとしていて、全体的に落ち着いた雰囲気です。静かに整えられた神社ではありますが、「登山のような参拝」や「動物園のギャップ」といったインパクトはありません。

御朱印は用意されていますが、社務所に設置されたチャイムを押してお願いする形式になっています。つまり長崎諏訪神社と比べてしまうと、印象の差がはっきりと出てくる。

見どころの強さではなく、静けさや素朴さが特徴の神社です。

本家「諏訪大社」にまつわる噂や怖い話も気になる方へ

長崎諏訪神社が「やばい」と言われていますが、そもそもの総本社である諏訪大社(長野県諏訪市)も「かなりやばい」という噂が昔から語られています。

諏訪大社にまつわる不思議な話や怖い伝承について知りたい方は、こちらの記事で詳しく紹介しています。

まとめ

長崎諏訪神社が「やばい」と言われる理由は、現地を歩いてみるとすぐに伝わってきます。

入口から続く石段は見た目以上に長く、そしてやっと登り切った先で振り返ったときの高さには、思わず足が止まりました。

隣接する動物園からは独特のにおいが漂ってきて、神社の空気との違いがそのままギャップとして残ります。

境内の石垣に見つけたハート模様や、季節ごとに変わる御朱印も、その場に立たなければ気づけない要素です。整った観光地とは違い、どこか揃いきらないところが、この神社の面白さに見えてきます。

静けさと生活感が同時に漂うような場所。きれいにまとまっていないぶん、体験として記憶に残りやすい。そんな「やばさ」が詰まった神社でした。

コメント