都心へのアクセスも良いのに、なぜか「住みたくない」とささやかれる小菅駅周辺。その理由が気になっている方に向けて、実際に現地を歩きながら見えた景色をお届けします。

街の印象だけでなく、地形や交通、自然環境まで含めて丁寧に観察することで、このエリアに住むことのリアルな側面が見えてきます。

この記事を読めば小菅駅西側に広がる不思議な地形と、その中で営まれる暮らしの輪郭が具体的に掴めるはず。「住みにくそう」の先にある現地の真実。

先入観ではなく、自分の目で確かめたい人にこそ届けたい内容です。

小菅駅西側の日吉地区に広がる人工谷戸

鉄道により人工的に形成された谷戸地形

東武伊勢崎線「小菅駅」の西側。住所表記では「足立区足立2丁目」ですが、駅周辺は「日吉地区」と呼ばれています。今回はその中でも、鉄道と荒川に囲まれた一角を歩いてみました。

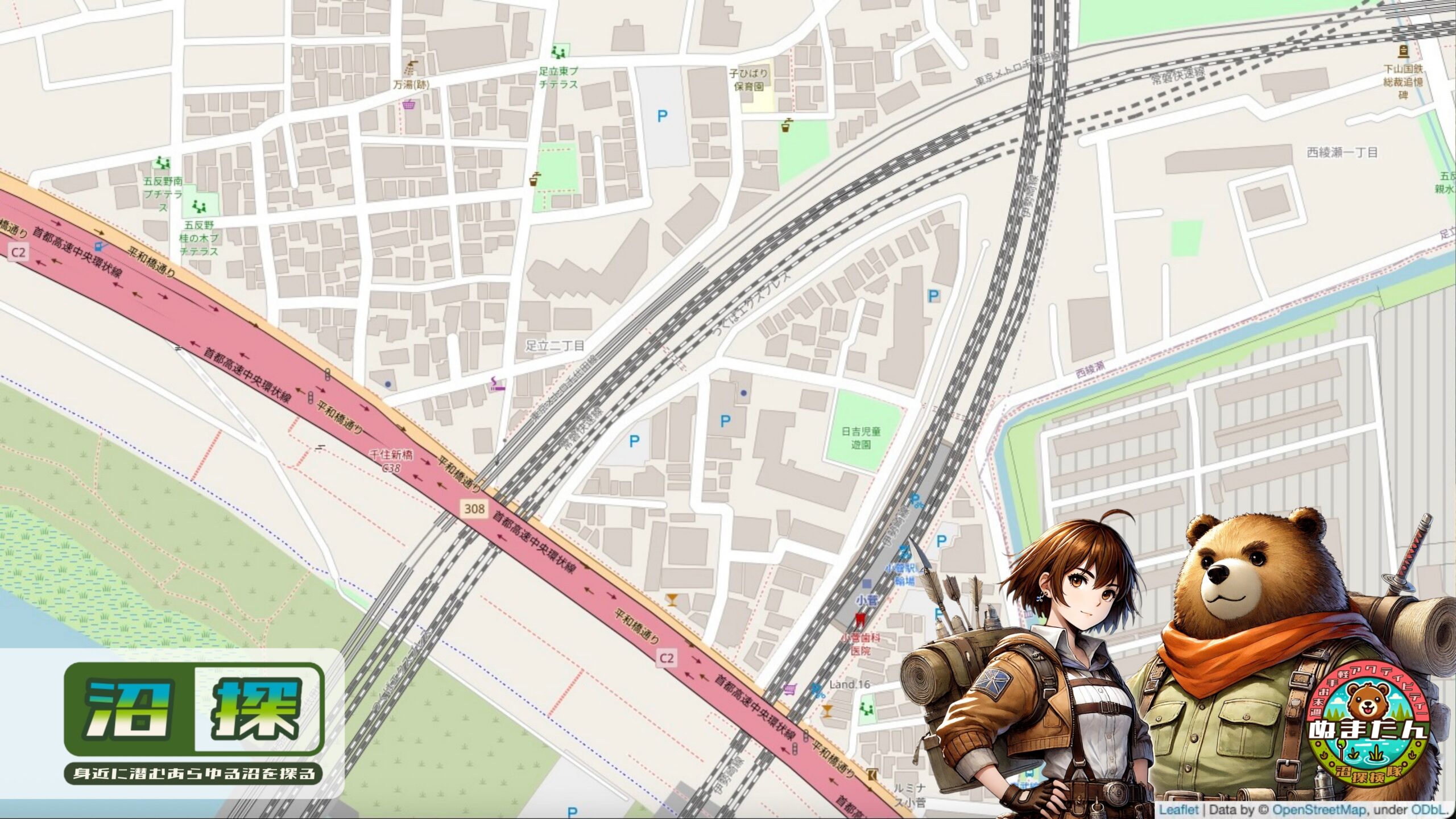

この日吉地区には、少し変わった地形的な特徴があります。谷戸(やと)とは本来、丘と丘のあいだにできた細長い谷を指しますが、ここにあるのは「自然の谷戸」ではありません。

鉄道と鉄道によって囲まれた、人工的な谷戸のような街。常磐線や東武線、つくばエクスプレスが交差し、地図上ではまるで砲弾のような形をしているのも特徴的です。

鉄道が交差すること自体は珍しくありませんが、ここの場合は外からのアクセスが悪く、地図で見ただけだと「孤立した集落」という印象を受けてしまいます。

堤防上に作られた駅と残る昭和の構造

小菅駅を降りてまず印象的なのは、ホームの高さと構造です。それは小菅駅のホームが荒川堤防と同じ高さに設けられているため、駅が土手の一部のように見えるから。

ホームから改札へは階段で下る動線になっており、エレベーターはあるものの、どこか後から無理に付け足したような配置です。

階段脇には古いコンクリートの壁とむき出しの配管が残され、構内には昭和の雰囲気が色濃く漂っています。駅周辺にはスーパーと惣菜屋が営業している程度で、改札前には自販機が数台並ぶのみ。

バスロータリーなども見当たらず、駅前広場のような空間はありません。北千住の隣駅とは思えないほど、静かで控えめな空気に包まれた駅。それが、小菅駅の最初の印象でした。

駅前なのに出入口がない西側の谷戸エリア

今回歩いた日吉地区の人工谷戸は、小菅駅のすぐ西側に位置しています。物理的には「駅前」と呼べる距離にありますが、実際には小菅駅の西側に出入口は設けられていません。

そのため駅を利用するには一度東武線の下をくぐり、遠回りして東口まで回り込む必要があります。歩いてすぐの場所なのに、動線上では不自然に隔てられている。

駅がすぐそこに見えているのに、正面からアクセスできないという構造が、このエリアに独特の「距離感」を生み出しています。都市部の駅前でありながら、駅との接続が断たれているという矛盾。

鉄道に囲まれていながら、その鉄道からは背を向けられているような、そんな感覚すら覚える場所でした。

鉄道と河川に囲まれた人工谷戸での暮らし

車で入れる道は実質2本だけという秘境

小菅駅西側の人工谷戸には、自動車で出入りできる道が実質的に線路沿いの2本しかありません。地図上では複数の道路が描かれていますが、谷戸の最奥部までアクセスできる道は意外に限られています。

地図をよく見てみると、線路沿い以外の道は途中で別の通りに合流してしまうため、独立した動線とは言えない構造です。

また線路下をくぐる通路は西側と東側に1か所ずつありますが、いずれも歩行者と自転車のみ通行可能。

つまりこの線路沿いの道2本のうち、どちらか一方でも通れなくなった場合、谷戸の内部に住む人は自動車での出入りが事実上不可能になります。

堤防と鉄道に囲まれた静かな住宅地である一方、その構造には閉じられた土地ならではの「脆さ」が潜んでいると感じます。

住宅と団地が混じる小さな独立集落

エリア内には都営団地が一棟あり、それを囲むようにして昔ながらの戸建住宅や小規模な事業所、アパートやマンションが点在しています。

街全体としては非常にコンパクトで、建物の数もおよそ50〜70棟程度といったところ。谷戸の中心には足立区立日吉児童遊園があり、遊ぶ子どもたちの姿も見られました。

谷戸の中に商店や飲食店はなく、買い物は駅前のスーパー頼み。限られた環境ながら、最低限の生活機能はこの狭いエリアで完結している印象です。

高架下を抜けてわずか数分の場所にありながら、この一帯は外の喧騒から切り離されたような空気が流れています。住宅街というより、小さな集落と呼ぶ方が似合う。

閉じた地形だからこそ生まれた独特の生活空間でした。

電車音がBGMになる不思議な静寂感

谷戸の中を歩いていて、最も印象に残ったのは電車の音でした。ここでは複数の路線が交差しており、列車の通過音が断続的に街を包み込んでいます。

でも、本来なら騒音と感じるような音のはずですが、この場所では不思議と気になりません。橋脚や遮音壁に反響しながら響く音は、歩いているうちに自然と耳に馴染んでくる。

強いて言えば、夏のセミの鳴き声に近い感覚なのかもしれません。賑やかではあるのに、どこか落ち着く。この街に流れる音のリズムは、静寂とは異なる形で空気を整えてくれるようでした。

もちろん、完全な静けさを求める人には合わないかもしれませんが、気にしない人にとっては安心感を与えてくれる、そんな音風景がこの谷戸にはありました。

荒川河川敷で見つけたワンドと秘境沼

釣り人が集うワンドと都市のオアシス

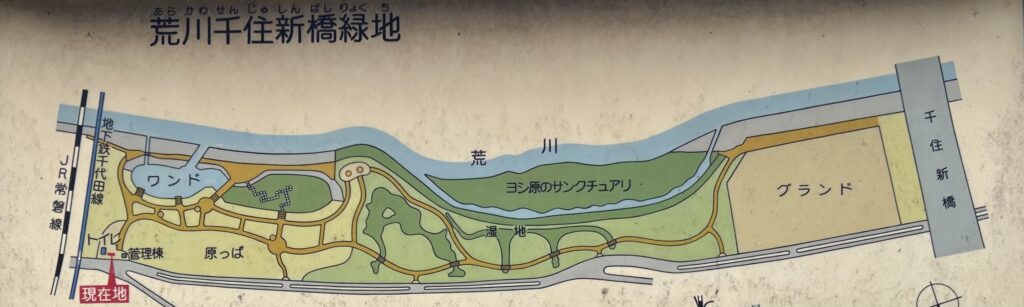

小菅駅から数分歩くと、荒川の河川敷に出ます。その一角にあるのが、荒川千住新橋緑地のワンドと呼ばれる水辺。

ここは高速道路や鉄道に囲まれているとは思えないほど視界が開けていて、風がよく抜ける心地よい空間が広がっていました。

休日の午後には多くの釣り人が集まり、思い思いに竿を垂らしている様子も見られます。

後から調べてみると、ここは釣り系YouTuberの「出世の地」として知られており、意外にも全国的な認知度があるスポットなんだとか。

足立区の中心部に、こうした自然が残っていることを知っている人は多くないかもしれません。谷戸の閉じた構造とは対照的に、ここでは人と自然との距離が近く感じられる。

ここは都市の中にふと現れる、気持ちのほどける場所です。

カニの大群と茂みに隠れた自然の濃さ

ワンドの奥へ足を踏み入れると、思いがけない光景が待っていました。

茂みの下、ぬかるんだ泥の地面には無数の小さな穴が空いていて、じっと目を凝らすとその一つひとつから小さなカニが顔を出したり引っ込めたりしています。

人の気配に非常に敏感で、少し近づいただけでも一斉に巣穴に潜り込む反応の早さには驚かされました。

その数は想像以上で、川辺の静けさとは裏腹に、足元には生き物の気配がみっしりと詰まっています。バケツと網を持った親子がカニを探す様子や、仕掛けを工夫している地元の人の姿も見かけました。

観察するだけでも十分楽しめる場所でありながら、遊び場としても地域に根づいている印象です。自然の濃さが、そのまま日常の中に残されているエリアでした。

TXから見える謎の水面と秘境沼の正体

つくばエクスプレスで荒川を渡るとき、ふと車窓に映る謎の水面があります。以前から気になっていたその場所を地図で探しても名称は見当たらず、現地の案内板にも記載はありませんでした。

場所は荒川河川敷の駐車場と、TXの鉄橋のあいだに広がる一帯。立ち入り禁止の表示こそありませんが草木が生い茂り、実質的に人が近づくことはできません。

今回は自撮り棒を使って高い位置から撮影し、ようやくその水面の様子を確認することができました。緑がかった水が静かにたたえられたその佇まいは、まさに「沼」。

人の手が入らない分、そこは生き物たちにとって貴重な隠れ家になっているのかもしれません。正式な名前もなく、足を踏み入れる手段もない。だからこそ、「秘境と呼びたくなる沼」でした。

まとめ

小菅駅西側に広がるこの人工谷戸は、一般的に「住みにくい」と言われる理由が確かにいくつか存在しています。出入口の少なさ、駅とのアクセスの悪さ、買い物の不便さ。

その一方で、地図では伝わらない地形の奥深さや、音や風景に包まれた独自の空気感もありました。

そして数分歩けば、荒川の河川敷には釣り人で賑わうワンドや、人が踏み入れられない「やばい秘境沼」が現れます。

閉じた街のすぐそばに、これほど開かれた自然があるというギャップもまた、小菅という場所の魅力のひとつ。

「住みたくない」という気持ちもよく分かりますが、それだけで語りきれない何かが、この街には確かにありました。実際に歩くことで、先入観が静かにほどけていく。そんな場所です。

コメント