荒川沖という地名を聞いたことがあっても、その由来を知る人は多くありません。「東京を流れる荒川と関係があるの?」と疑問に思った方もいるでしょう。

実際にはこの土地の地形や歴史と深く結びついた理由があり、今のその名残が残っています。

本記事ではかつて氾濫に悩まされた低地の姿をたどりながら、「沖」という言葉に込められた意味を解き明かします。

さらに地形の中で生まれて、今も残っている水辺の存在を紹介し「荒川沖」という名前がどのように受け継がれてきたのかを見ていきます。

読み終える頃には、身近な地名に込められた歴史が少し身近に感じられるはずです。

荒川沖という地名の成り立ちを探る

氾濫原として呼ばれた荒川野の姿

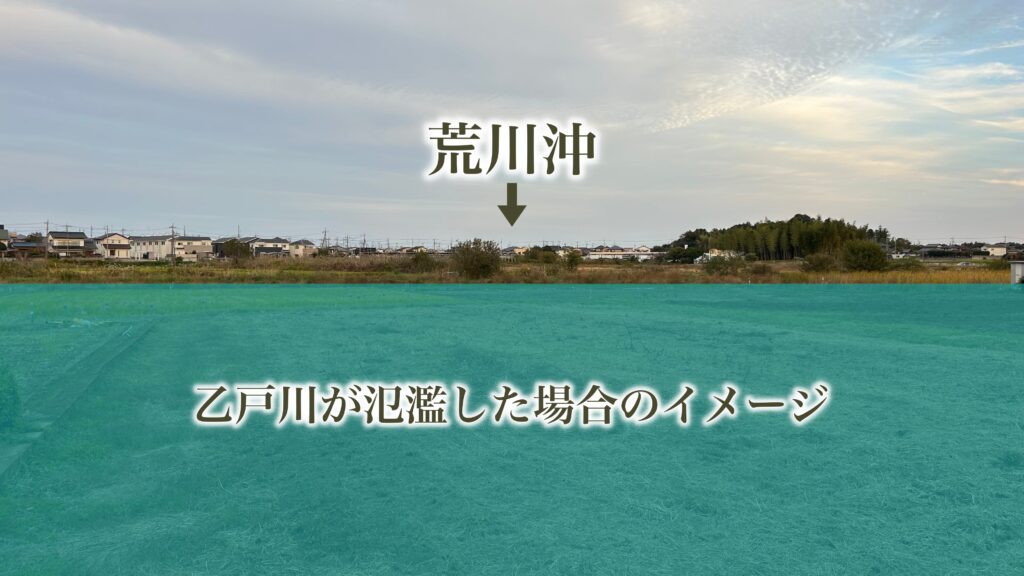

現在の荒川沖一帯は住宅や道路が整備され落ち着いた町並みに見えますが、かつては「荒川野」と呼ばれ、氾濫と隣り合わせの土地でした。

中心を流れる乙戸川(おっとがわ)は小さな川ですが、大雨のたびに水かさを増し、田畑や集落を水没させました。

土地が平らで水はけが悪かったため被害は広範囲に及び、農作物は繰り返し失われています。暮らしを守るため住民はわずかに高い場所を選び、洪水を避ける工夫を重ねてきました。

「荒れる川の野」という意味を込めた荒川野の呼び名には、自然に翻弄されながらも必死に生き抜いた人々の姿が映し出されています。

今日では面影を感じにくいものの、地名に残る「荒川」という言葉が過去の厳しい環境を静かに物語っています。

沖という言葉が示す地名の意味

「沖」と聞くと多くの人は海を思い浮かべます。しかし地名に用いられる場合、必ずしも海を意味するわけではありません。川や湿地を隔てた先の土地を指して「沖」と呼ぶことがあります。

荒川沖の場合は氾濫を繰り返した荒川野の湿地を挟み、その向こう側に形成された集落を示す呼び名でした。

住民からすれば「荒れる川の向こうにある村」という感覚で、それが暮らしの中で自然に定着して地名となったと考えられています。

海沿いではない土地に「沖」という字が残るのは一見不思議ですが、当時の人々にとってはごく自然な表現であり、生活と密接に結びついていました。

荒川沖という名前には、日常の感覚と地形が織り交ぜられた独特の歴史が息づいています。

地形と地図から読み解く荒川沖の広がり

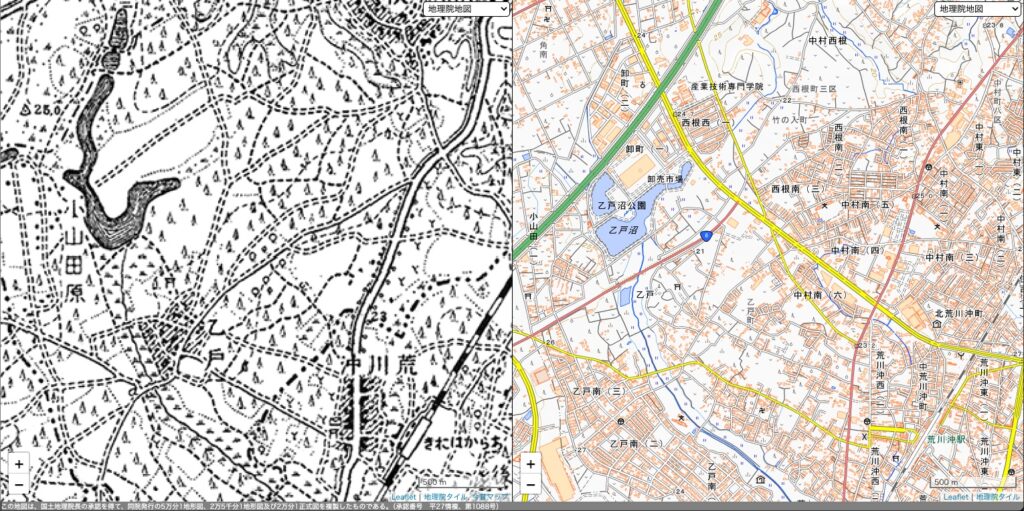

地図を広げて周辺を眺めると、ひたち野うしくと荒川沖の間には広大な水田地帯(低地)が横断していることが分かります。

この低地の中央を流れる乙戸川は昔から氾濫を繰り返し、人々の生活を脅かしてきました。

低地は水が溢れればすぐに水没するため、人々はそこを田畑に利用し、わずかに高い土地に家を建てて暮らしてきました。

大雨の際には一帯が水で覆われるため、ひたち野うしく側から見ると荒川野は「荒れた川の向こうにある場所」のように映ったと考えられます。

その感覚が「沖」という呼び名として定着し、今日まで地名として残りました。現在の町並みは落ち着いて見えますが、地形をたどればその由来を読み取ることができます。

低湿地帯に残された水辺の記憶

古地図に見る乙戸沼の原形

荒川沖の低地には、今も乙戸沼(おっとぬま)という水辺が残っています。現在は公園として整備されて市民の憩いの場として親しまれていますが、その姿は昔と同じではありません。

明治期の古地図を確認すると現在よりも大きく、細長い形で描かれています。

周辺に大きな起伏はありませんが低地の奥に位置しており、雨水や乙戸川の氾濫で流れ込んだ水がたまりやすかったと考えられます。

そうした地形の特徴によって自然に沼が形成され、長い時間をかけて姿を残してきたのでしょう。古地図に描かれたその形は今の整えられた池よりも素朴で、自然の水辺に近い印象を伝えています。

乙戸沼は形を変えながらも、この土地の歴史を静かに映し続けています。

農業を支える「ため池」としての役割

乙戸沼は自然の沼として存在していただけでなく、周囲の農業を支える場としても利用されていたと考えられます。

低地の一角に広がるこの沼は、雨水や氾濫水が溜まってできたものですが、農作業に必要な水を確保するのに適していたのでしょう。

周辺の水田は雨任せでは収穫が安定せず、沼の水を農業用水に引き込むことで収穫を補っていたと推測されます。実際に人々は用水路を設け、田畑に水を回す工夫を重ねていた可能性があります。

氾濫による被害に悩まされながらも、水を資源として活用しようとした姿勢は地域に根づいた知恵のひとつだったといえます。

乙戸沼はそのように農村の生活と結びつき、単なる自然沼にとどまらず、暮らしを支える大切な存在だったと考えられます。

治水を担う調整池としての機能

現在の乙戸沼は公園として整備されていますが、その一角には治水機能が組み込まれています。

特に乙戸水生植物園エリアは洪水調整池として整備され、大雨の際には水をため込んで乙戸川下流域や霞ヶ浦への急激な流入を防ぐ役割を持っています。

こうした仕組みによって、荒川沖が「やっぱり荒川沖だった」と言われないように対策しているわけです。実際に乙戸沼全体を歩いてみると遊歩道や広場があり、市民の憩いの場として利用されています。

一方で乙戸水生植物園エリアは普段から水が溜まっていることがあり、立ち入りも制限される調整池の様子を残しています。

乙戸沼は景観と治水という二つの役割を担い、自然の名残を伝えながら現代の暮らしを支える重要な水辺となっています。

暮らしを守る乙戸沼公園のいま

整備の経緯と公園の姿

乙戸沼は長い歴史の中で氾濫の名残をとどめてきましたが、昭和後期から平成にかけて市が本格的に整備を進め、公園としての姿を整えました。

乙戸沼を中心に遊歩道や広場、噴水やベンチが配置されて、市民が気軽に訪れることができる憩いの空間となっています。

沼の周囲にはジョギングコースが整備され、季節ごとの風景を楽しみながら運動できる環境が広がりました。

公園として整備されたことで、沼は危険な存在から身近な癒やしの場へと変わり、訪れる人の心を和ませています。

一方で乙戸水生植物園エリアは今も調整池として残され、大雨時には遊水地として機能し続けています。景観と治水という二つの役割を両立させている点は、この公園の大きな特徴だといえます。

休日に広がる市民の利用風景

休日の乙戸沼公園を歩くと、年齢や国籍を問わず多様な人々が集まっていることに気づきます。ランニングウェアを身につけた市民が真剣に走り込み、家族連れの子どもたちは遊具で歓声を上げています。

ベビーカーを押す夫婦や、犬を連れて散歩する年配の人の姿もあり、それぞれが自分の時間を過ごしています。

ベンチでは外国人の姿も見られ、読書や語らいを楽しみながらゆったりとした休日を満喫しています。また西側の一角では釣りが許可されており、釣り竿を垂らす人々の姿も目を引きます。

こうした風景は乙戸沼公園が単なる治水施設ではなく、多くの人にとって暮らしに溶け込んだ大切な場であることを示しています。

静かに暮らしを守るスーパーヒーロー

乙戸沼は目立つ存在ではありませんが、地域の暮らしを陰で支える大切な役割を担っています。

普段は市民にとって憩いの公園でありながら、大雨が降れば水を抱え込み、下流域への被害を防ぐ盾となります。まさに「荒川沖を荒川沖にしない」ために存在する、静かなスーパーヒーロー。

しかしその力を誇示することはなく、人々に気づかれないまま働き続けています。

沼という言葉に泥や停滞のイメージを抱く人も少なくありませんが、乙戸沼は地域の暮らしを守るために今日もそこにあります。

誰も気づかないヒーローが日常を支えているという事実は、地名の成り立ちを知った後に振り返ると、より深い感動を与えてくれるはずです。

まとめ

荒川沖という地名は、かつて氾濫を繰り返した乙戸川と、それを取り巻く低湿地の記憶から生まれました。

地図に刻まれた荒川野の姿や古くから残る乙戸沼の存在は、水と共に暮らしてきた地域の歴史を静かに物語っています。

いま乙戸沼は公園として整備されて市民の憩いの場として愛されていますが、その一角は治水のための調整池として機能し続けています。

普段は気づかれにくいけれど、大雨のときには町を守る盾となる。まさに地域のスーパーヒーローのような存在です。

地名の由来を知って乙戸沼を歩けば、見慣れた風景が少し違って見えるかもしれません。

コメント