「うなぎの天ぷらって、なぜか見かけないよな…」そんな素朴な疑問を持った方に向けて、この記事ではその理由をわかりやすくお伝えします。

脂の多さや調理の難しさといった料理としての相性だけでなく、アナゴなどのウナギ的な魚との違いや食文化の背景にも少し踏み込んで解説していきます。

読み終えるころには、うなぎに天ぷらが存在しないのは偶然ではなかったことがきっと見えてくるはずです。雑学としても人に話したくなる内容なので、ぜひ気軽に読み進めてみてください。

うなぎの天ぷらがない理由とは

脂が多くて揚げ調理に向いていない

うなぎは非常に脂の多い魚で、その脂質の多さが揚げ調理に向かない最大の理由とされています。

天ぷらは高温の油でカラッと仕上げる料理ですが、うなぎの脂が加熱中に大量に染み出すことで油が激しくはねたり、揚げ油自体の温度が下がってしまったりするリスクがあります。

また脂のせいで中心に火が通りにくくなるため、加熱ムラも起きやすくなります。表面は焦げていても中は半生という仕上がりになりやすく、安全面や食感の観点からも好ましくありません。

さらにうなぎの皮は火を入れてもゴムのような質感が残るため、揚げ調理では皮と身の一体感が出づらく、調理全体の完成度に影響を与えてしまいます。

衣との相性が悪く味も食感が微妙になる

天ぷらは衣と食材が一体となって調和することで美味しさが引き立つ料理ですが、うなぎの場合はその衣との相性があまり良くありません。

まず脂が多いため衣がはじかれやすく、うまく付かないことがあります。

仮に衣が付いても揚げている間に脂が衣の内側から染み出し、揚げたてにもかかわらず衣がベチャついてしまうケースが多く見られます。

食べたときにサクサク感が感じられず、むしろ油っぽさが際立ってしまい、天ぷらの軽やかさとは真逆の仕上がりになります。

またうなぎの風味自体が濃いため、天ぷら衣の繊細な香ばしさや風味が負けてしまい、全体のバランスを損なう要因にもなります。

蒲焼きの完成度が他の調理法を消した

うなぎに天ぷらがないもう一つの理由は、他の調理法を圧倒するほど「蒲焼き」が完成された食べ方であることです。

炭火で香ばしく焼き上げて甘辛いタレで仕上げた蒲焼きは、臭みや脂っこさといったうなぎの弱点を見事に克服しています。

結果としてうなぎは「蒲焼きで食べるのが当たり前」という食文化が強く定着し、あえて別の調理法を試す必要性が薄れてしまいました。

さらに料理人にとっても「うなぎは蒲焼き」というイメージが常識化しているため、創作料理としての広がりも限定的です。

たとえ天ぷらに挑戦したとしても蒲焼きほどの満足感を得るのは難しく、結果的に「残らなかった料理」となっているのが現状です。

うなぎ的な魚はなぜ天ぷらになるのか

アナゴやハモとの違いを比較してみた

うなぎと見た目が似ている魚として、アナゴやハモ、ナマズが挙げられます。いずれも細長い体型をしており、和食では天ぷらやフライとして扱われることもあります。

アナゴはうなぎに比べて脂が少なく身に適度な弾力があるため、衣が付きやすく揚げても形が崩れにくいのが特徴です。

ハモは小骨が非常に多い魚ですが「骨切り」という特殊な技法によって食べやすくなり、湯引きや天ぷらなど高級料理にも使われています。

ナマズもまた淡水魚ながら脂が程よく、身が柔らかくてクセが少ないため天丼やフライなど揚げ物との相性が良好です。

これらの魚はいずれも調理法との適合性が高く、見た目こそ「うなぎ」に似ていても、食材としての扱いやすさには大きな違いが見られます。

ドジョウは脂がなさすぎて向いていない

ドジョウもまた「うなぎ」に近い細長い体型を持つ淡水魚ですが、天ぷらには向いていないとされています。その最大の理由は「脂が極端に少ない」ことです。

脂質が少ない魚は揚げることでパサつきやすく、ジューシーさに欠けた仕上がりになりがちです。

さらにドジョウは個体が小さく骨も多いため、丸ごと揚げた場合に骨の存在感が強く出てしまい、食べづらさが残ります。

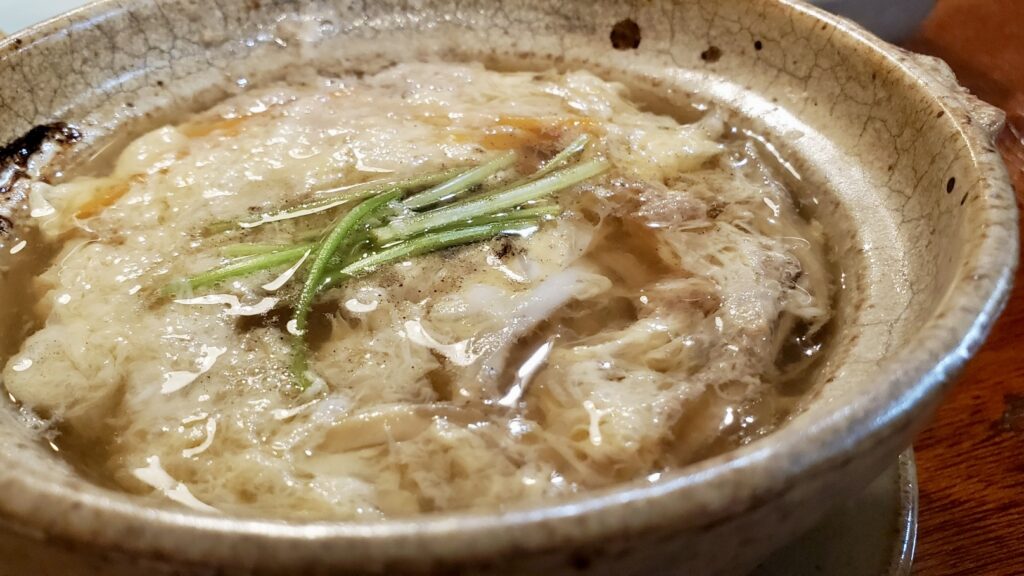

そのためドジョウは甘辛く煮て卵でとじる「柳川鍋」など、煮込み調理で骨を柔らかくし、味付けで臭みを抑えるような方向で料理が発展してきました。

うなぎとは逆に「脂がなさすぎて揚げ調理が合わない」魚として定着している点が特徴的です。

うなぎだけ調理法が限られていた

うなぎ的な魚の多くは、天ぷらをはじめとするさまざまな調理法で食べられています。

アナゴなら煮穴子や寿司、ハモなら湯引きや天ぷら、ナマズならフライや味噌煮といった具合に、それぞれの食材に合った食べ方が複数存在します。

しかし「うなぎ」はどうでしょうか。刺身にはできず、塩焼きも不向き、揚げ物としても扱いにくい。そうした調理の制約が多かったことから、最終的に「蒲焼き」一択の文化が定着していきました。

他の魚たちが食材としての多様性を持つ中で、うなぎだけは「たった一つの正解」に集約されてしまった、極めて珍しい存在といえます。

印旛沼で出会ったナマズ天丼の実力

印旛沼漁協が直営する水産センターでは、名物の「ナマズ天丼」が味わえます。脂の乗った身はやわらかく、揚げた衣との相性も良好。

臭みもなく淡白な味わいで、うなぎとは異なる美味しさがしっかりと感じられます。揚げ物としての仕上がりを確かめたい方にもおすすめできます。

うなぎはなぜ蒲焼きしか残らなかったのか

塩焼きも刺身もできない不器用な魚だった

うなぎは、和食でよく使われる塩焼きや刺身といった調理法には適していない魚です。まず刺身は、生で食べると中毒症状を引き起こす恐れがあるため不可能です。

うなぎの血液には毒素が含まれており、加熱しないと安全に食べられません。塩焼きに関しても脂が多すぎて焼いても落ちきらず、皮は硬く食感が悪くなりがちです。

さらに泥臭さも強く、塩だけで風味を整えるのは難しいという課題もあります。焼き魚や刺身のように素材そのものをシンプルに楽しむ調理では、うなぎの欠点がかえって目立ってしまいます。

そのためうなぎは「和食らしい調理法」では扱いづらく、非常に不器用な食材だったといえるかもしれません。

それでも人は工夫して食べようとした

食材として扱いにくいうなぎですが、食料が限られていた時代には貴重なたんぱく源として、どうにかして食べようとする工夫が積み重ねられてきました。

中でも特徴的なのは、臭みや脂を飛ばすために炭火で焼いたり、串に刺して加熱したりという方法が早くから試されていたことです。

特に江戸時代以前の「蒲焼き」は今のような背開きや腹開きではなく、うなぎを輪切りにして串に刺し、がまの穂のように見えることから「蒲焼き」と呼ばれていたという説があります。

調理法としては未熟でも加熱によって毒性を消し、香ばしさで臭みを抑えるという方向性はこの時点で確立されていました。人々の知恵と執念が、うなぎを「食べられる魚」に変えていったと言えます。

最後には蒲焼きだけが文化として定着した

さまざまな試行錯誤を経た結果、うなぎに最も適した調理法として残ったのが「蒲焼き」でした。

うなぎを開いて白焼きにし、いったん蒸してからタレをつけて焼くという手間のかかる工程によって、泥臭さや皮の硬さといった欠点が見事に克服されます。

脂の強さを甘辛いタレが引き立て、炭火の香ばしさが全体をまとめ上げることで、調理難易度の高さを補って余りある完成度を生み出しました。

こうして他のどの調理法よりも満足度が高かった蒲焼きが、うなぎの「唯一の正解」として文化に定着していったのです。

うなぎはどんな料理にもなれる万能食材ではありませんでしたが、たった一つの方法で「特別な料理」に昇華された、非常に珍しい存在といえるでしょう。

まとめ

うなぎの天ぷらが広まらなかった理由には、脂の多さや調理の難しさだけでなく、文化としての定着の経緯も深く関係しています。

刺身にも塩焼きにも向かず、泥臭さや皮の硬さといった難点を抱えたうなぎは、本来「扱いづらい魚」でした。

それでも人はなんとか食べようと工夫を重ね、最終的にたどり着いたのが蒲焼きという調理法です。

他の魚が複数の食べ方を許されたのに対し、うなぎはたった一つの方法でしか生き残れなかった — それは不遇であり、同時に奇跡でもあります。

うなぎは万能な食材ではありませんが、唯一の調理法で頂点に立った極めて稀な存在だと言えるでしょう。

コメント