「サンカ」という言葉を聞いて、「調べてはいけないらしい」「今も日本にいるって本当?」と気になったことはありませんか?

本記事はサンカに関する不思議な噂や検索タブーに触れたことがある人に向けて、その背景や現代まで語り継がれる理由を整理したものです。

そもそもなぜ検索してはいけないとされるのか、目撃情報や「まだいる」という話の出どころはどこなのか、曖昧にされてきた実態と記録を踏まえて解説していきます。

読み終えるころには都市伝説の裏にある現実と、自分たちのルーツに対する見え方が少し変わるかもしれません。

なぜ「サンカ(山窩)」は検索してはいけないのか?

検索してはいけないワードとされる理由

「サンカ」が「検索してはいけないワード」として語られる背景には、偶然と都市伝説的な連鎖があります。

YouTubeやまとめサイトなどで「検索すると消される」「触れるとまずい」といった語り口が拡散し、あたかもタブーのように扱われるようになりました。

実際には検索自体が違法になることはなく、具体的な危険があるわけでもありません。

ただ「何か知ってはいけないことがあるのではないか」という想像が恐怖心を刺激し、タブーとしての空気を強めている印象です。

拡散しやすい物語性や曖昧さを含む情報が多いことも、検索をめぐる「禁忌感」を助長していると考えられます。

なぜ消された民族として語られるのか

サンカが「消された民族」として語られるようになった背景には、学術的な記録の少なさがあります。

昭和初期までは一部の民俗学者や作家による取材記録が残されていますが、それらは断片的で主観の強いものも多く、史料としての信頼性には疑問が残ります。

そうした情報の不確かさが「なぜ記録が残っていないのか?」という問いを生み、陰謀論や都市伝説が育つ土壌となってきました。

たとえば「国家によって存在を隠された」「定住化政策で消された」といった物語が語られることで、サンカは神秘性を帯びて語られる存在へと変化してきたのです。

情報の空白そのものが、語りを誘発しているとも言えます。

サンカという言葉に差別の歴史があるわけ

「サンカ」という言葉には、過去の差別的な背景が含まれていることを見過ごすことはできません。

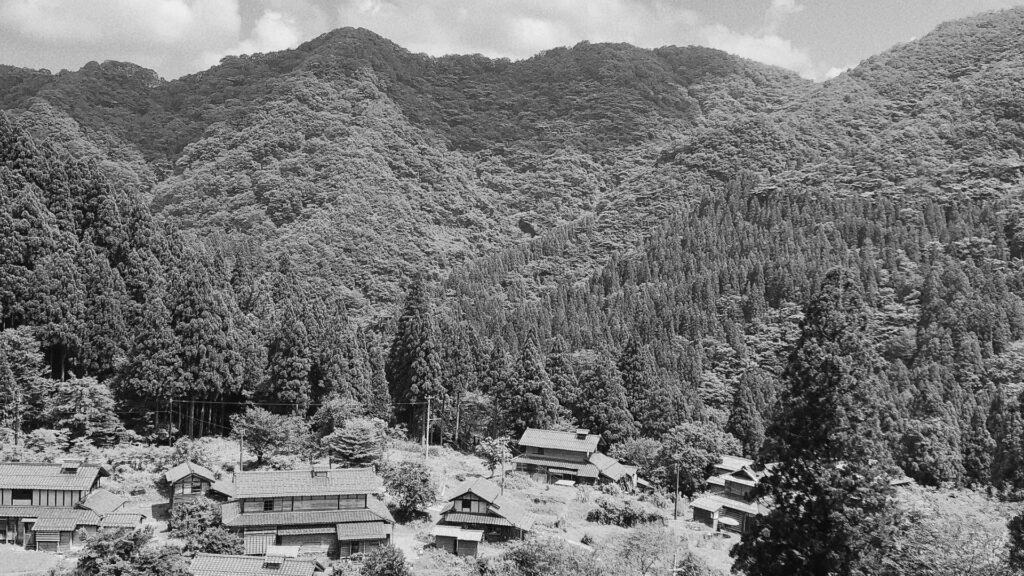

かつて日本では、山間部で定住せずに暮らしていた人々に対して「異質な存在」としての視線が向けられてきました。

彼らは「サンカ」と呼ばれ、戸籍がないことや暮らしぶりを理由に就職・結婚などの場面で差別的な扱いを受けていたケースもあるとされます。

現在ではそうした偏見や差別は明確に否定されるべきですが、かつての社会に存在していた暗黙の階層意識は、いまなお言葉の重みとして残っています。

「検索してはいけない」という扱いには、そうした歴史的背景への無意識な距離感も含まれているのかもしれません。

私の家族にあった「サンカ」の記憶

祖父が断った「山から来た縁談」

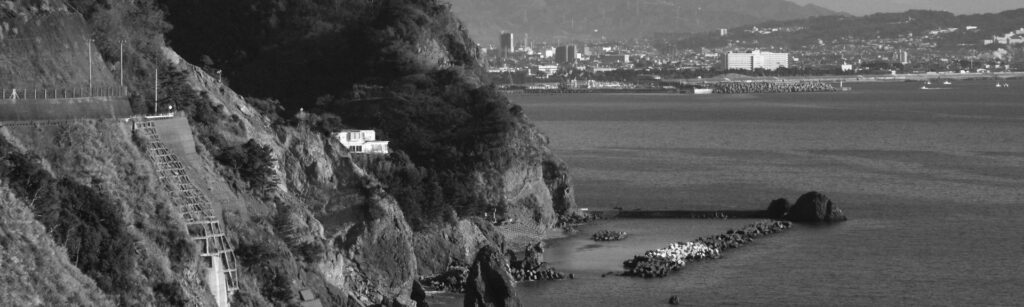

私の母が若かった頃、祖父母のもとにひとつの縁談が舞い込んだそうです。相手は静岡の山間部に暮らす家の方で、地元でも「少し特別な地域」と見なされていた場所でした。

祖父はその話を受けることなく、「あの辺の人たちは…」という含みのある言葉で断ったといいます。

母も当時のやりとりをはっきりとは覚えていないものの、「何か差別的な響きだった」と感じたと話していました。

今では考えにくいことですが、かつての日本には出身地や家系を理由にした線引きが、暮らしの中に当たり前のように存在していた時代があったのです。

この話は私の記憶の片隅に、ずっと引っかかって残り続けていました。

母の記憶とサンカがつながった瞬間

長く記憶の中に留まっていたその縁談の話が、「サンカ」という言葉を通して私の中で急につながったのは大人になってからのことでした。

ある日YouTubeで偶然目にした動画が、戸籍を持たず山間部を移動しながら暮らしていた「漂泊の民」について紹介していたのです。

その内容がかつて母から聞いた話と不思議なほど一致していて、「もしかしてあのときの…」という直感が強く残りました。

もちろん確実な証拠があるわけではありません。

それでも祖父が語った断り文句、母が感じた違和感、そして地域に対する漠然とした距離感 ─ それらが「サンカ」の話と重なった瞬間、長年の疑問にひとつの仮説が生まれたような気がしました。

語られない歴史とどう向き合うか

この体験を記事として残すことに、ためらいがなかったわけではありません。記憶の中には差別的な響きも含まれており、扱いを誤れば誤解を生む可能性があるからです。

それでも私はこうした「語られなかった歴史」にこそ、向き合う意味があると感じています。かつての日本に存在していた価値観や空気を、現代の視点から理解しなおすこと。

それは過去を正当化することではなく、再び同じような無理解や排除を生まないために必要な視点だと思うのです。

歴史はときに不都合で曖昧です。それでも知ることで、今の私たちの立ち位置を少しだけ深く考えるきっかけになる。そんな思いでこの話を書いています。

サンカとは何者だったのか?

記録に残る「漂泊の民」としてのサンカ

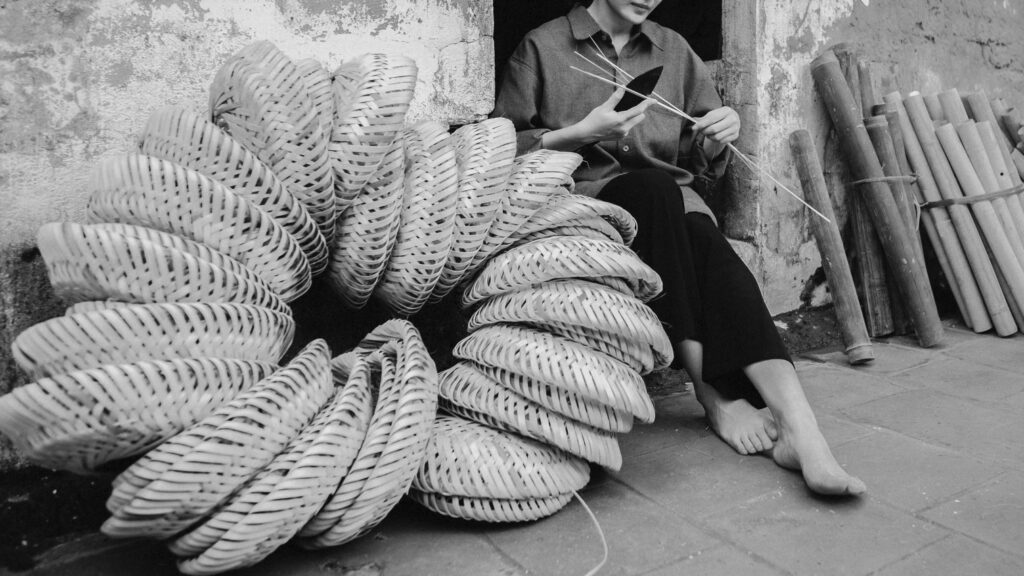

サンカとは、山間部を移動しながら生活していた「漂泊の民」を指す言葉です。昭和初期以前の日本に存在していたとされ、一部の作家や民俗学者がその姿を記録に残しています。

たとえば宮本常一や今和次郎といった人物の観察記録では、サンカは「炭焼き」「行商」「傘職人」など、特定の技術を持って生計を立てていた人々として描かれています。

ただしそれらの記録の中にはフィクション的な脚色が含まれていたり、学術的な裏付けが不十分なものもあります。

戸籍などの公的記録がほとんど残っていないこともあり、実在した存在と見るか伝説と見るかは今も分かれるところです。そうした曖昧さが、サンカという言葉に深みを与えているのかもしれません。

今も「サンカはいる」と言われる理由

「サンカはまだいるのでは」と語られる理由のひとつに、山間部での目撃談や不思議な体験の数々があります。

たとえば「林道で誰かに見られていた」「人気のない場所にぽつんと古びた家があった」など、直接的な証拠はなくても語られるエピソードが尽きません。

動画やネット掲示板では「今も人と交わらず暮らす集落がある」といった話題が出ることもあり、それが「目撃情報」として扱われることもあります。

裏付けが乏しい話が多いのは事実ですが、「完全には否定できない」という余白が現代におけるサンカ神話を支えています。

消えたと言い切れないことが、逆に「まだいるかもしれない」と思わせる力になっています。

サンカは消えたのか、それとも混ざったのか

サンカは「消えた」のではなく、「社会に混ざった」という見方もあります。

昭和期以降、戸籍制度の整備や行政サービスの拡充によって移動生活をしていた人々も少しずつ定住を促されるようになりました。

住居を構え、学校や医療、就労といった生活基盤を整えるためには行政との接点が不可欠だったのです。

そうして生活様式が変わる中で「サンカ」という呼び名自体が使われなくなり、存在そのものが社会のなかに吸収されていったとも言えます。

いま私たちの隣に暮らす誰かの家系が、かつて「サンカ」と呼ばれていた可能性もあるでしょう。その境界は、知らないうちに静かに消えていったのかもしれません。

まとめ

「サンカ」という言葉に触れたとき、多くの人が何とも言えない引っかかりを覚えるのは、それが「語られてこなかったもの」だからかもしれません。

調べようとしても情報は断片的で、逆に調べるほどに謎が深まる。それでも私たちは見えないものに惹かれ、過去にあったかもしれない物語を知ろうとします。

今回の記事は、かつてサンカと呼ばれた人たちの記憶と歴史の空白をめぐる小さな記録です。

それが事実であったかどうかは問題ではなく「そういう視点が存在した」ということ自体に意味があると私は思います。

消えたとされるものが本当に消えたのか、それとも私たちの中に溶け込んで生きているのか。その問いに、今すぐ答えを出す必要はないのかもしれません。

編集後記

今回の記事を書きながら、ふと昔のことを思い出しました。実は私、小さい頃に「うちの先祖は山賊だったらしいよ」と父から聞かされたことがあるんです。

家系図があるような家でもないので、真偽のほどはわかりません。でもそのときは「うわ!かっこいい!」と普通に憧れました。

まさかその話が「サンカをテーマにした当記事」とつながるとは、当時の自分は想像もしてなかったでしょう。

でも面白いのは、母方の祖父がかつて「山の方から来た縁談」を断っていたということ。

もし私の父が「サンカの末裔(山賊=サンカとは限りませんが)」だったとしたら、祖父は娘とサンカの結婚を許したわけで、なかなか話がややこしい。

でも結局そうやっていろんなものが交わって、私が生まれたということなんですよね。

だからこそ思うのは、血筋やルーツなんて案外はっきりしないものだし、こだわりすぎても仕方ないということです。

誰の中にも昔どこかにいた「誰か」の物語が少しだけ息をしている。そんなふうに受け取ってもらえたら嬉しいです。

コメント