香取神宮について「神様がいない」と耳にしたことがある方に向けた記事です。

この記事では、なぜそんな噂が生まれたのか?そして本当に香取神宮に神様はいないのか?について歴史的背景を交えながら解説していきます。

SNS上で広がった誤解、古事記と日本書紀の違い、さらに鹿島神宮との関係性まで整理することで表面的な情報だけでは分からない真実に迫ります。

この記事を読み終えれば香取神宮をただの観光地としてではなく、歴史に刻まれた聖地として見る視点が手に入るはずです。

スピリチュアルな視点とリアルな歴史を両方踏まえた理解を深めたい方におすすめです。

「神様いない説」はなぜ広まったのか

SNSで広まった「神様いない説」

近年、香取神宮に関して「神様がいない」という噂がSNS上で広まる現象が見られました。

きっかけは明確ではないものの、観光前に情報収集をしていた人々が香取神宮に関する断片的な感想「静かすぎた」「何も感じなかった」などを目にしたことが発端であと考えられます。

このような感覚的な体験談が次第に「神様がいない」という断定的な表現へと変わり、拡散していったのでしょう。

特にSNSでは発信者本人の意思とは別に感覚的な印象が独り歩きしやすく、結果として本来の歴史的背景や信仰の重みが置き去りにされてしまうことも珍しくありません。

香取神宮の「神様いない説」は、まさにこうした情報の伝播過程で生まれた典型例だと言えます。

香取神宮の御祭神「経津主大神」とは

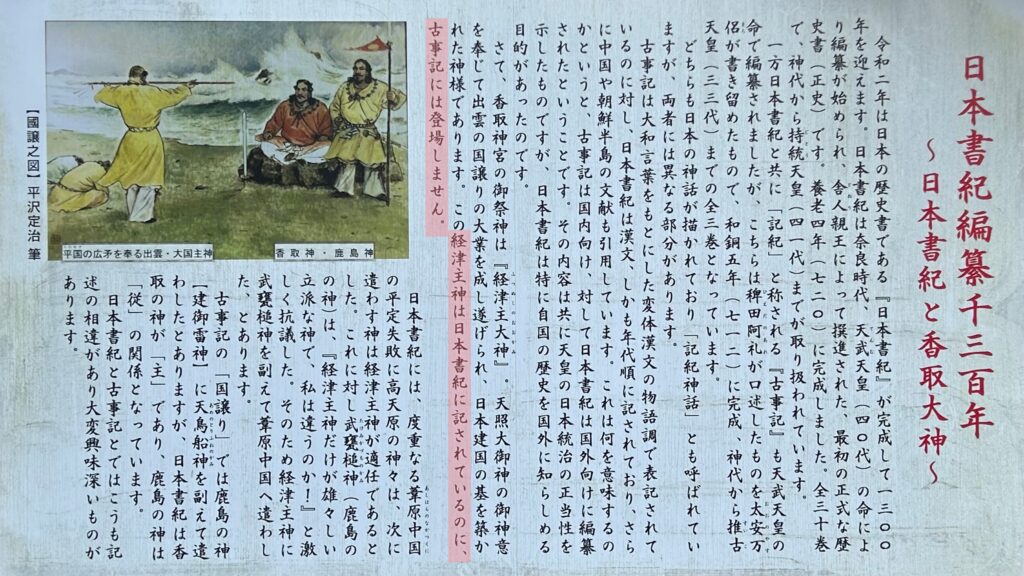

香取神宮の御祭神である経津主大神(ふつぬしのおおかみ)は日本建国に深く関わった重要な神様です。特に有名なのが、天照大神の命を受けて行われた「国譲り神話」での活躍です。

経津主大神は出雲の国を平定する任務を成功させ、日本列島の統治基盤を築く大きな役割を果たしました。

また武神としての性格も持ち、鹿島神宮の武甕槌神(たけみかづちのかみ)と共に行動した記録も残っており、単なる地域の守護神ではなく国家的な事業の象徴とされています。

にもかかわらず、その存在は一般にはあまり知られていないため、それが香取神宮に対する誤解を生む一因となっているのが現状です。

なぜ香取神宮に「神様がいない」と言われたのか

香取神宮に「神様がいない」と言われる背景には、古事記と日本書紀の記述の違いがあります。実は、古事記には(香取神宮の神様である)経津主大神の名前が登場しないのです。

古事記は日本最古の歴史書として「日本神話の体系を形作る重要な文献」とされているため、「古事記に載っていない=重要ではない(神様がいない)」という誤ったイメージを抱かれがちです。

しかし経津主大神は日本書紀にはしっかりと登場しており、国譲りという国家形成における極めて重要な場面に関与しています。

日本書紀は国外向けの正式な歴史書であり、その役割や編集方針の違いから経津主大神の登場や描写に差異が生まれたのです。

つまり、「神様がいない」という説は文献に対する理解不足と情報の断片化が生んだ誤解に過ぎないと考えられます。

朝廷に目をつけられた香取神宮とその影響

「神宮」という称号の意味

「神宮」という称号は、日本全国でも限られた神社にしか与えられない特別なものです。代表例は伊勢神宮、明治神宮、鹿島神宮、そして香取神宮などがあります。

神宮とは国家的に重要な神を祀る場所に与えられる称号であり、個人や地域レベルで勝手に名乗ることはできません。

香取神宮は古代において大和朝廷が関東地方を平定するために設置した国家プロジェクト級の拠点でした。その中心に祀られた経津主大神は、単なる地域神ではなく国家戦略の要を担った存在です。

こうした背景を踏まえれば、「香取神宮に神様がいない」という説がいかに的外れであるかが理解できるでしょう。香取神宮は今も昔も神が静かに鎮まる特別な場所です。

全国400社以上に広がった香取神社

香取神宮は日本全国に400社以上ある「香取神社」の総本社にあたります。これほど多くの分社を持つ神社は非常に珍しく、経津主大神がいかに広く信仰されてきたかを物語っています。

各地に祀られた香取神社は単なる地元の氏神ではなく、武運長久や国土安泰を祈願するための重要な拠点でした。

つまり香取神宮は単なる一地域のための施設ではなく、日本全体の安定と発展を願う国家的信仰の中心だったのです。

この圧倒的なスケール感を知れば、香取神宮に神様が「いない」などという噂がいかに根拠のないものか容易に理解できるでしょう。

香取神宮と朝廷との緊張関係?

香取神宮に祀られる経津主大神は、国家事業である関東平定において中心的な役割を果たしたと伝わっています。

その活躍は目覚ましく、武力だけでなく統治の象徴としても民衆から絶大な尊敬を集める存在になっていったことでしょう。本来ならば、これほど頼もしい存在は朝廷にとってもありがたいはずです。

しかし経津主大神の影響力が強くなりすぎて民間信仰としても広がりを見せ始めると、次第に朝廷にとって「ありがたいけれど少し煙たい存在」へと変わっていきます。

あまりにも突出した英雄は時として中心権力にとって都合が悪いもの。香取神宮はまさにそうした立ち位置になってしまったのではないでしょうか。

この微妙な立場の変化が、後に「神様いない説」といった残念な扱いにつながっていく…。その経緯については、次の章で詳しく見ていきます。

香取大神と歴史に封印された英雄譚

古事記と日本書紀 ─ 二つの歴史書の違い

古事記と日本書紀は日本最古の歴史書として並び称されますが、その性格と目的は大きく異なります。

古事記は国内向けに天皇家の正当性を訴えるために物語風にまとめられた書物であり、大和言葉をベースにした柔らかな表現が特徴です。

一方、日本書紀は国外向けの正式な歴史書として、漢文で編纂され中国や朝鮮半島に向けて日本の国家としての正統性を示す役割を担っていました。

この違いを理解すると、なぜ経津主大神が(国内向けの)古事記には登場しないのに(海外向けの)日本書紀には登場するのか、その背景に国家戦略的な意図が潜んでいることが見えてきます。

関東平定を担った香取神宮

経津主大神は単なる地域の神ではありませんでした。大和朝廷が全国統一を進める中で特に苦戦した関東地方の平定において、彼は中心的な役割を果たしたと伝わっています。

香取神宮は単なる信仰施設ではなく、軍事・政治の拠点としても機能していたと考えられます。

香取海を挟んで反対側に位置する鹿島神宮(茨城県)との地政学的配置を見ても、香取神宮が関東支配の要であったことは明らかです。

彼の存在は力と知略を象徴し、民衆からも朝廷からも一目置かれる存在でした。しかしあまりに力を持つ者は、時に中央から警戒されるもの。

経津主大神もまた、その力ゆえに微妙な立ち位置に置かれるようになったと推測されます。

英雄を恐れた朝廷 ─ 存在を目立たせなかった理由

経津主大神は(海外向けの)日本書紀には登場しているものの、(国内向けの)古事記には記載がありません。この事実を単なる偶然と見るのは早計です。

古代において英雄があまりにも力を持つことは、中央権力にとって脅威となり得ました。

特に国内向けの正式文書である古事記において経津主大神の存在感を隠した背景には、天皇家中心の国家像を守るための戦略的判断があったと考えられます。

英雄を過度に立てることは天皇の正統性を脅かすリスクを伴います。結果として香取神宮の実績は必要最低限に留められ、歴史の表舞台から静かに姿を消したのではないでしょうか。

封印された英雄…、それが経津主大神だったのかもしれません。

香取神宮を訪れる意味

香取海と鹿島神宮 ─ 地理と戦略のリアル

香取神宮を語る上で、古代の地形である「香取海」の存在は欠かせません。現在では陸地となっている利根川・霞ヶ浦周辺は、かつて広大な内海でした。

この香取海を挟んで南岸に香取神宮、北岸に鹿島神宮が位置し、まるで敵対勢力への備えのように拠点が築かれていました。

これは単なる偶然ではなく、大和朝廷が関東地方を制圧するために意図的に配置した軍事戦略だったと考えられます。

海路を通じて大和地方から軍勢を送り込み、香取と鹿島を拠点にして内陸部へ勢力を拡大する。香取神宮は単なる信仰の場ではなく、国家規模の支配計画の最前線だったとも考えられます。

この地政学的背景を知ることで、香取神宮の本当の意味がより深く理解できるでしょう。

背景を知ることで見える新しい景色

香取神宮を訪れる際、事前にその歴史背景を知っているかどうかで現地で感じる印象は大きく変わります。ただ静かな神社として訪れるのではなく、経津主大神という英雄的存在。

そして大和朝廷との力関係、さらに古代の軍事戦略まで理解した上で境内を歩けば、すべての風景に意味が宿るように感じられるでしょう。

本殿の重厚な雰囲気、広がる森の静けさ、参道に漂う空気感。それらすべてが単なる「神社巡り」では見過ごしてしまう歴史の証人たちです。

知識を持って香取神宮に向かえば、そこは単なるパワースポットではなく、悠久の時間と人々の祈りが積み重なった本物の聖地として心に刻まれるはずです。

香取神宮で神様を感じるかは自分次第

香取神宮において神様の存在を「感じる」かどうかは、訪れた人それぞれの感性に委ねられています。誰かの体験談やSNSで流れる噂に左右される必要はありません。

静けさの中に何かを感じる人もいれば、ただの静かな森としか思わない人もいる。それでいいのです。神社とは目に見えないものに対して自由に向き合う場であり、正解や強制は存在しません。

経津主大神は声高に存在を主張する神様ではありませんが、静かに、確かに、その地に鎮まっています。もし何も感じなかったとしても、それはあなたが未熟なのではありません。

香取神宮は何度でも訪れて、少しずつ自分なりの「何か」を感じ取ることができる、そんな懐の深い場所だと感じます。

まとめ

香取神宮に「神様がいない」と言われる噂は、文献の違いや歴史の複雑さから生まれた誤解にすぎません。

経津主大神は古代日本において重要な役割を果たした英雄的存在であり、香取神宮はその神を今も静かに祀り続ける場所です。

表面的な情報に惑わされず、背景を知ることで香取神宮の静寂や重厚さに込められた意味が見えてきます。

訪れた際に何を感じるかは人それぞれですが、歴史に封印された英雄の存在を知った上で歩けば、きっと違った景色が見えるはずです。

香取神宮は派手さこそありませんが、静かに、確かに、千年以上にわたって人々の祈りを受け止め続けてきた「本物の聖地」だと感じます。

もしこの記事を読んで「香取神宮へ行ってみよう!」と思った方、詳細なアクセス情報や周辺情報、グルメ情報はこちらの記事でご紹介しています。

編集後記

今回の記事では、「香取神宮に神様がいない」と言われる噂に対して、歴史的な背景から冷静に整理を試みました。ただ、本当はもっと根本的な話もあると私は思っています。

日本人は古来より「何かを畏れ、敬う」という感性を大切にしてきました。時に「貧乏神」や「疫病神」のような「怖い存在」すらも神として祀り、怒りや祟りを鎮めようとする文化を築いてきた民族です。

恐怖や不安を拝むことで手なずけようとする。これが日本の神観念の特徴であり、信仰の根本なのだと思います。

だからこそ、ましてや香取神宮のような格式ある「神宮」に、拝む対象が存在しないなどということは、文化的にも信仰的にもありえないことです。

古事記や日本書紀に名前が載っている or 載っていないというのは、政治的な思惑や時代背景に左右された「表向きの話」にすぎません。

実際に香取神宮を訪れてあの空気に包まれたとき、そこに何も感じなかったと言える人がどれほどいるでしょうか。

声高に主張することなく、静かに、確かに。あの地には「存在」が鎮まっている。私はそう確信しています。この記事を通じて、少しでもその感覚に触れていただけたら嬉しいです。

コメント